Dari mana ? どこから来たの?

Dari Mana? ダリマナ?

どこから来たの?

インドネシアで最初に聞かれることのひとつ

私の記憶

− 「褐色の心を持つ白人の少年」の物語 −

第二次世界大戦中のインドネシア

日本統治時代の前、中、後の私の若い頃

バリ、スラバヤ、アンバラワ、

そしてオランダ

ピーター・フェンフイス

(ピーターについては、訳者の序文をお読みください)

https://note.com/yoyo_bali/n/n65d2bb1de65e

過去に戻って

アンバラワ (中部ジャワの都市)

キャンプ9 1991年12月

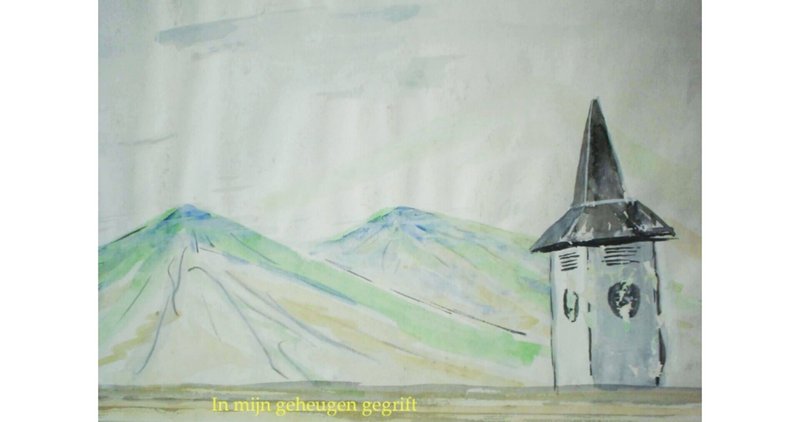

私たちが乗ったトヨタのボロボロのジープは、ギシギシと悲鳴を上げながら、白い塔に寄り添う小さな教会の前で止まりました。

今でも私の目に焼きついている塔は、黒いとんがり帽子の屋根と、白い石壁に暗い残響音の響く穴を開けて、記憶の中に平然と建っています。

なぜなら、かつて重い荷物を背負って、豚の群れと一緒にここまで来たことが何度もあったからです。

竹竿に吊るされた大きなバケツには、豚の餌や、かつての修道院があったバラックから出た廃棄物がいっぱい入っていて、それらは

私たちが食べることを許されなかった栄養価の高いおいしい食べ物でした…

塔の入り口は半世紀ほど前と同じでしたが、幸いかつての隣の建物にいた日本人たち同様、当時のしっかりした竹で編まれた高いフェンスもなく、日本軍に徴用されて門を守っていたインドネシア人の監視役も、もういませんでした。

そこは、私たちが1年か2年暮らしたキャンプ(捕虜収容所)であり、終わりのない時間が、このような陰惨なイメージを残していたのです。

古い石造りの階段をゆっくりと上っていくと、すべてが見覚えのあるものばかりでしたが、私の中には奇妙で強烈な緊張感があり、カメラが無造作に手にぶら下がっているのを感じました。

驚いたことに、あの時の木もまだそこにありました。ほとんど認識できないほど奇妙で不規則な形に変化していましたが、木が不規則に変化しているのを見たことがありませんでした。

その木は、まるで何かの意味でもあるように、1945年にその足元で起こったことの印象的なモニュメントとして、今もそこに立っているかのようでした。

私の隣では、少女が何発もの銃弾を浴びて息絶えているようでした。

"I don't want to, I don't want to ...(いやだ、いやだ…)" 日本軍の下でたびたび、多くの人々が一緒に追い込まれていた野原。誤解されがちな違反行為のために、たびたび炎天下で何時間も立ち続けなければならなかった場所。その時は友人だと思っていた人々によって追い込まれたところ。

今では高いコーヒーの木が生い茂り、まるでそこが覆われていなければならないかのようになっていましたが、当時の野原は、多くの人々が泣き叫び、ある者は死に、ある者は血を流し、恐怖と恐ろしさに満ちていました。私はその場に居合わせ、耳にし、匂いを嗅ぎ、恐怖を感じました。

でも今は、忙しそうなニワトリと哀れな若い犬が、私たち以外の唯一の生き物でした。

私は恐ろしい夢から再び目を覚まし、ここが平和であることを知りました。木の看板が示しているように、学校では生物学やその他の科目が教えられており、50年前にここで起こった恐ろしい出来事を知らない若者たちが集まっていました。

犬は楽しそうに尻尾を振り、ただ一羽のニワトリはうれしそうに1メートル歩んで、私が地面に横たわっていた場所にくちばしを打ちつけました。この遠征をやめないで、その日の朝に続けてやっぱりよかったのだと思えました。私は今、穏やかな気持ちで周囲を見渡すことができ、あの時の場所を思い出すことができました。

そこは私たちの小さな寝床があった場所であり、私たちが毎日、塔に沿ってメルバブ山やメラピ山の向こう側を眺めていた場所でもあります。これらの場所は、完全な日本の収容所にいた少年時代の私の奇妙な世界の一部でした。屋根付きの桟敷に沿った雨どいも、1日3回、3人の「雨どいチーム」と一緒に、長いブラシで掃除をしました。

ある種の休息がやって来て、あれらはもう過去のことであり、私の記憶の上には柔らかな安らぎの毛布がかかっていました。そして後になってわかったのは、私は無理にでもその毛布の下を再び見なければなりませんでした。

収容所は再び学校になっていました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?