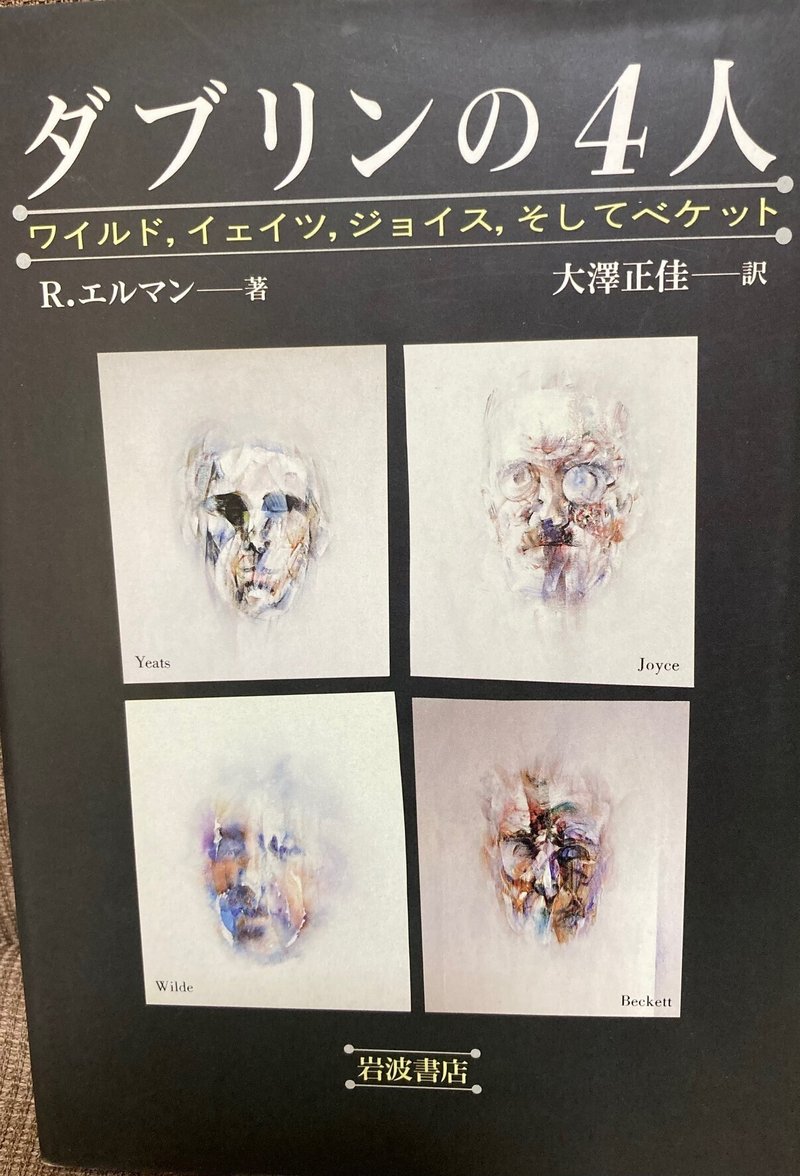

<書評>『ダブリンの4人、ワイルド、イェイツ、ジョイス、そしてベケット』

『ダブリンの4人、ワイルド、イェイツ、ジョイス、そしてベケット』 リチャード・エルマン著 大澤正佳訳 1993年 岩波書店

アメリカ生まれの評伝作家と称される著者が、アメリカ国会図書館で連続講演した記録を元に作った『Four Dubliners』1987年の全訳である。非常にこなれた翻訳で、まるで著者の講演を聞くように、すらすらと読めるのが心地よい。

私は、同時に白水社の『ベケット大全』というベケット全般に関する事典(この編纂だけで大変な労力を費やしていることに感謝)を読んでいるのだが、特に哲学的な解説部分は難解で、すらすらと読めるものではないし、1日に2~3項目読むのが私の限界になっている。そうした中で、本書は息抜きのように読めたのが大変に快適であった。

もちろん内容についても、20世紀を代表するこのアイルランド人作家4人の関連及び個々の文学的傾向について、素人にもわかるように簡便に説明していることは高く評価したい。ただし個人的には、文学作品の評価というのは、ひとえに独立した作品内でのみ分析され、評価されるものであって、作者の生育環境や学んできたこと、さらに性的嗜好について重箱の隅をつつくように徹底して調査し、「これがこの作品の根底にある!」と声高々に主張するのは本筋ではないと思っている。

だからそういう点では、本書は文芸評論ではなく、文芸評伝というカテゴリーに入れることですっきりするようだ。でも、と私は思ってしまう。自分でも文学作品を創っている身としては、私生活やその他秘匿したいことを暴露されることは快くないし、例え歴史上の大作家としても、個人情報を後世の人が調べるのは心地よくないと思う。またそれが、的を射た評論だとしても、作品外の個人情報で作品の内容を判断されるのは、作家=創作者として想定外である他、全く希望していないものだと思う。

作品に書かれていないことで想定して欲しいのは、例えば引用されている過去の大作家の作品であるとか、歴史上のこんな事件が影響しているとか、そうした「大きな事象」に気づいて欲しいと思っている。

私個人としては、作品を書く動機の一つして「世界の様々な事象」を想定しており、自分が一種の共鳴体(ある事象を取り込み、それを別の表現に増幅する)であると思っている。たとえば、最近の事例であれば、ウクライナ戦争という事象を体内に取り込み、それが自分の言語表現として現れてくる結果が、作品として結晶するように考えている。

だから、自分自身が面白おかしくゴシップ種を読ませてもらったのを棚に上げることになるが、こんな書かれた方をした「ダブリンの4人」に同情してしまうし、既に物故しているので、文字通り反論できない彼らに代わって、「俺はそんなことだけで作品を書いていないよ!」と言ってあげたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?