BC 2020 (Before Corona)のポップカルチャー史を『2010s』で振り返る

こんにちは、“映画おばけ” です。

普段は、企業様のブランディングや広告コミュニケーション、プロモーションを企画したり、サポートするお仕事をしています。

とりわけ映画や音楽、漫画やアニメといったエンタメ商材に関わることが多い身の上で、世間を騒がせるコロナウィルスによる、エンタメ業界の一斉自粛、各種案件のキャンセルに次ぐキャンセル等で、経済ショックをモロに受けている立場でもあります。

BC 2020 (Before Corona)として、

句読点が打たれそうなエンタメ業界

エンタメは日常をエンパワーする一方で、こうした有事の際は「不要・不急の商材」として扱われるのも宿命だなぁと、煽りを受けやすい業界であることを3.11東日本大震災以来、痛感してます。

様々なスポーツ・ライブ・イベントの中止や無観客開催、映画作品の劇場公開延期等、挙げればキリがないほど、様々な「自粛」が立て続く中、まだまだ見通し立たず、中長期化しそうなコロナ問題。

安全(という名の世間の合意)が確認でき、自粛ムードが解けるのは、まだもう少し時間がかかりそうですね。

特にライブエンターテイメント(動員興行関連のエンタメ)全般、この2020年コロナウィルスショックの以前・以後で、BC(紀元前)/AD(紀元後)のような句読点が打たれ、不可逆的に、もうこれまで通りの市場には戻れなくなってしまうかもしれません。

2020年、フィジカルからデジタルへエンタテイメントの移行が加速する、エンタメ産業にとっても、世界的転換点になる予感がします。

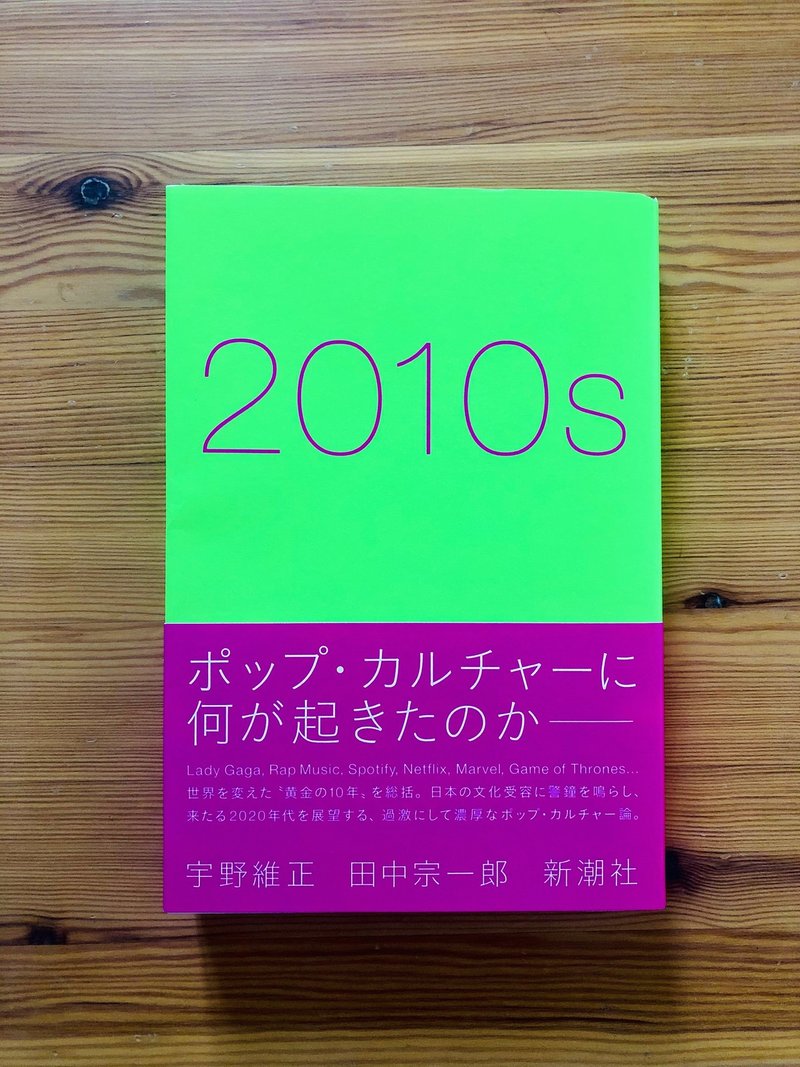

さて、そんなBC 2020 (コロナ以前)の10年間のポップカルチャー史を振り返るのに最良の一冊が、新潮社『2010s』(トゥエンティテンズ)。

新潮社より今年の1月末に刊行され、大変濃密な内容で話題を集め売り切れが続出し、私も数件本屋をはしごして、2月の中頃ようやく手に入れることができました。

レディー・ガガから『GOT(ゲーム・オブ・スローンズ)』まで、世界を変えた“黄金の10年”を徹底討論!

世界を制覇したラップミュージック、社会を映す鏡としてのマーベル映画、ネットフリックスの革命……政治や社会情勢とも呼応しながら、遥かな高みへと達した2010年代のポップ・カルチャー。その進化と変容、時代精神を総括する。日本の文化受容に警鐘を鳴らし、来る2020年代を展望する、過激で濃厚なポップ・カルチャー論。

『2010s』(新潮社) 著:宇野維正/田中宗一郎 1,870円(税込)

引用:https://www.shinchosha.co.jp/book/353131/

不要不急の外出を控えながら、様々なお籠りコンテンツを楽しまれている方々に「この10年のポップカルチャー史の総括」としてお薦めの1冊ですので、備忘録をかねてnoteで紹介したいと思います。

本書『2010s』のテーマとは

『2010s』のテーゼ

— 金寿煥 (@KimuSuhan) February 17, 2020

1.世界を変えた2010年代のポップ・カルチャー。

2.興味深いことはすべてメインストリームに

3.ポップ・カルチャーは社会を映す鏡である。

ポップ・カルチャーを語りながら、この10年間の社会情勢(ポピュリズムや資本主義リアリズム、気候変動等)についても言及 #2010s pic.twitter.com/9IxMFdA2IT

まず、本書が題材に扱う〈ポップカルチャーとその歴史〉は、平たく言えば世界中のオタクとクリエイターによる「俺・私の考えた○○ の繰り返しと積み重ねの歴史」と言えます。

少し小賢しい言い方をすると「様々な創造的活動の連続性と、それが織りなす文脈そのもの」が〈ポップカルチャーとその歴史〉であり、政治・宗教・社会・人種的背景や、作品間の様々な引用や参照、元ネタサンプリング、アンサーやオマージュの応酬といった「コンテクスト」によって、作品・文化は作られるということです。

この前提において『2010s』は、著書の冒頭で、今をときめくグローバル・メジャー・コンテンツと日本人との間には、極端な「温度差」が生じており、その原因を、日本人の数十年来の、ポップカルチャーの教養=「コンテクストの喪失」と、問題提起しています。

そして、2010年代のポップカルチャーを「失われた10年間」にさせまいと、具体的なエンタメ事例に触れながら、壮大かつ意欲的なコンテクストの補完作業が全編に渡って行われいきます。

『2010s』もくじ引用:新潮社書籍ページより

はじめに――宇野維正

第1章 レディー・ガガとピッチフォークの時代

2010年代は2008年に始まった/レディー・ガガから火がついたアイデンティティ・ポリティクス/ティラー・スウィフトがインディロックを殺した?/ピッチフォークの功罪/レディオヘッドとLCDサウンドシステム/ジャンルの消失はいかにしてもたらされたのか

第2章 ラップミュージックはどうして世界を制覇したのか

ラップミュージックが世界の耳を変えた/それぞれの「ラップとの距離」/「サウス」であった必然/トラップが爆発的に広がった理由/マンブルラップは時代の徒花か/ブラック・ライブズ・マターとは何だったのか/カニエ・ウェストという特異点/メディア・コングロマリットとしてのラップミュージック

第3章 スポティファイとライブ・ネイション――民主化と寡占化

日本の音楽環境のガラパゴス化はいつ始まったか?/メディア化したフェスの弊害/田中宗一郎が雑誌をやめた理由/ライブ・ネイションとAEGによる興行の独占/メジャー・レーベルの再編成とインディ・コングロマリットの誕生/ストリーミング・サービスが主流となった必然/レーベルからデジタル・ディストリビューターの時代へ/ストリーミング・サービスがもたらしたグローバル化

第4章 ネットフリックス至上主義/市場主義

ピークTV時代と『ブレイキング・バッド』/『ハウス・オブ・カード』と『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』/『スタートレック』から始まったシンジケーション/フィンチャーとソダーバーグの脱出/カンヌとスピルバーグのネットフリックス論争/ディズニープラスの時代がやってくる?

第5章 MCU――ポスト・インターネット時代の社会批評

2010年代はMCUのディケイドだった/アメコミ・カルチャーとの接点/現代社会のアナロジーとしてのMCU作品/MCU体制の確立と傑作『ウィンター・ソルジャー』/『アベンジャーズ』シリーズのテーマの変遷/『エンドゲーム』のテーマは気候変動と格差社会/トニー・スタークが“主人公”であるべき理由/過剰なポリティカル・コレクトネス/MCUにおけるナラティブとコミュニケーションの刷新/役者のあり方の変容とハイコンテクスト化

第6章 『ゲーム・オブ・スローンズ』――ポピュリズムと分断の時代

『ゲーム・オブ・スローンズ』と2010年代音楽シーン/「物語」が「形式」を凌駕した時代/映画はテクノロジーとの並走をどこでやめたか/見過ごされてきた『ハンガー・ゲーム』の重要性/トキシック・ファンダム問題/『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章のバックラッシュ/アメリカ文化に対するアンビバレントな感情/2010年代のポップ・カルチャーを肯定する

おわりに――田中宗一郎

いざページをめくっていくと、『2010s』で扱われる情報量(間連コンテンツ)はとても膨大で、当然この一冊で2010年代のポップカルチャーをオールインプットとはいきません。

それでも、2010年代という時代の概略や雰囲気は、大まかに掴むことができる横断的な作りで、カルチャー史のガイドラインとして、大変勉強になる内容となっています。

詳しくは、是非本書を購入一読いただきたいと思いますが、以下は〈掻い摘んでの要点〉と〈私の感想・備忘録〉になります。

ざっくり、2010年代のポップカルチャーとは

本書を読み終えた上で、私なりの解釈混じりですが、2010年代のポップカルチャーシーンは、第62回グラミー賞で6部門を制覇したビリー・アイリッシュと、プロデューサーで兄のフィニアスによる受賞スピーチ「寝室で作曲している子たちへ」が、とても象徴的です。

インターネット登場来、特に2000年代中頃以降のYoutubeから2010年代ソーシャルメディア期以降は「コンテクスト」の可視・索引・索引が一層簡単になりました。

そして、それらを表現に織り込むクリエイター側は、受け手の反応を見て、検証・反芻・チューミングを繰り返しながら、一方ファンも成果物に対して「文脈込み」の、高い理解度・共感共鳴度を示し、

〈より双方向な作品・文化・経験づくり〉を可能にしたのが、2010年代のポップカルチャーシーンだったと総括できるのではないでしょうか。

そして、2010年代のグローバル・エンターテイメントの台風の目にして、10年という時間を積み重ね〈この特徴〉を神業的なスケールとバランス感覚で体現してみせたのが、2010年代終わりに「世界でもっとも核心的な企業」と呼ばれるまでに至った、

マーベル・スタジオの一大プロジェクト「Marvel Cinematic Universe(以下MCU)」であると、本書でも一きわ熱い振り返りが行われています。

私自身も2010年代を公私で追いかけることになったプロジェクトであり、本書での熱の入り方には、うんうんと頷きながら、当該部分のページを読み進めました。

#2010s

— eigaobake (@0_bake) March 7, 2020

元より色んな引用参照が作品や文化を作るのは自明だけど。インターネット登場来、特に10年代ソーシャルメディア期以降、コンテクストの発見索引が一層簡単になり、織り込み作る側も受け手の反応みたり検証がし易くなる。10年代エンタメでこれを神業的バランスでやってのけたのがMCUとゆう整理。 pic.twitter.com/ZWGFVOVWgg

著書『2010s』ではマーカー箇所の通り、マーベルスタジオの10年超に渡る一連の映画プロジェクトが、その他エンタテイメントと一線を画す部分に、

「たくさんの文脈を内包しながらも、その多層性により、特定の文脈が分からずともエンターテイメントとして機能すること」が挙げられています。

要するに、様々な映画史的な引用やジャンルミックス、オマージュ、サンプリングや小ネタ、はたまた政治・社会的な風刺や批評といったコンテクストの類は、分かれば面白いし、作り手側も多分に織り込むけど「そんな小難しいことはわからなくても面白い」となれる体験を、マーベル・スタジオは重視しているということです。

そして「MCUというシリーズ体験の中だけでも完結する無数のコンテクスト」を巡らせたり、或いは「一見さんOK!初めてみても面白い普遍性」を必ず担保する等〈決して鑑賞者を見捨てない作り〉に徹頭徹尾し、それこそがマーベルという会社の革新性であることが、本書でも言及されています。

また、これを「ブランド」視点から少し補足するのであれば、言及されるマーベル社のスタンスは、同社が掲げるいくつかのブランド・プロミス(お約束)の一つ“OPENNESS”に由来しています。

【マーベルブランドプロミス】

・INTENSITY(アクション、アドベンチャー)

・HEROISM(ヒーロー、勇敢、憧れ)

・COMPLEXITY(多面的、進化を続ける)

・RELATABIRITY(感情移入できる)

・LEVITY(ユーモア、軽快)

・OPENNESS(開かれたコミュニティ)

OPENNESS(開かれたコミュニティ)であること、即ちコンテクストに依存した経験・体験価値に閉じないことは、マーベルのブランドとしてのアイデンテティそのものです。

この「開放性」の実現は、かつてジョン・ラセターが率いたピクサー・アニメーション・スタジオが到達したような、エンタメコンテツとしての一つの極地と言えます。

実際ヤング・アダルトターゲットにおいては、マーベルのブランドの好意度はピクサーを上回るという調査結果が出ています。改めて2010年代カルチャーシーンにおけるマーベル・スタジオの急伸と存在感、達成した偉業には、驚嘆するばかりです。

ポップカルチャーとの付き合い方って

冒頭でもかいつまんだように、本書の問題提起は、ポップカルチャーにおける、日本人の数十年来の「コンテスクストの喪失」、すなわち「教養の喪失」について。

引用:しゃなりか @shanarika0v0

知識や教養が、私たちの体験を豊かにしてくれることは、言うまでもありません。

一方で気をつけなければならないのは、「コンテクスト」は、あまりその磁力に引っ張られると「そんなの常識、知ってて当たり前でしょ」「そんなことも知らない奴が、●●を好きとか言う権利ない」「私のほうが●●を詳しく知っている」という排他・威圧的な態度やマウントにも繋がりがち、ということです。

時折SNSのファンコミュニティ上で、まったく生産的で無い “愛の綱引き” を目撃して、いたたまれない気持ちになることも、少なくありません。

それこそ、有事の際は「不要・不急」として扱われてしまうエンタメ、関与の度合いは、人ぞれぞれで、そこにはグラデーションがあります。

ある人にとっては教養でも、もう一方では「おせっかいなうんちく」や「ノイズ」「排除」になり兼ねないということを、「コンテクスト」を扱う側は、肝に命じておく必要があります。

以前、本noteでは、アートとエンタメの違いについて、備忘録しました。

「これはどうゆうことだ、分かりたい、知りたい」という、能動的な姿勢。背伸びをして触れにいくもの。〈知識や文脈〉〈専門性やリテラシー〉などを用いて、受容に解釈が必要になるものが、アート(芸術性)。専門家や批評家が集まる、所謂〈論客〉が多いフィールドにあるコンテンツが、これに当てはまります。

一方、エンターテインメントは、基本的に受動的な姿勢。只聞いて、見ていても大丈夫、そのまま理解でき、面白いと感じる間口の広さ。受け身を提供してくれるものが、エンタメ(娯楽)。「万人向け」と呼ばれるコンテンツが、この構造を持っていることになります。

引用:アートとエンタメの整理

これが示す通り、ポップカルチャーはアートとエンタメ、両方の性格を持ち、「コンテクスト」は明らかに、アートに分類されます。

本書の総論として、ポップカルチャーとの向き合い方には正解がないので「フリースタイルでどうぞ」と言ってしまえば身もふたもないのですが…

私自身の解釈としては、あらゆるポップカルチャーは、マーベルがそうであるように「OPENNESS(開かれたコミュニティ)」であるべきだと思っています。

決して「コンテクスト」に縛られる必要はなく、細かいことは良く分からずとも、興味あるポップカルチャーにはたくさん手を出し、たくさん自分なりに面白がって、消費して良いように思います。

そして「わかればもっと面白い」という領域を『2010s』のような、ありがたい著書で埋めていく、という態度で良いように思います。

また、ご自分が辿れる「コンテクスト」が増えた人は、その知識と経験を、マウントや排他的使用にならないよう、ポップカルチャーの未来につなげる側へと、回っていただきたいものです。

『2010s』著書のお二方も、そうしたポップカルチャーの興味の階段を登ってきた人たちの為に、其々の経験と知識を解放して「去る10年間」を私たちに書籍という形で残して頂いたわけですので。

2020年のコロナショック以降、前途多難のポップカルチャー・エンタメシーンですが、そんな未来に優しい世界であり続けてほしいものです。

『2010s』著者プロフィール(新潮社書籍ページより引用)

宇野維正 ウノ・コレマサ

1970年、東京都生まれ。映画・音楽ジャーナリスト。音楽誌、映画誌、サッカー誌の編集部を経て、2008年に独立。著書に『1998年の宇多田ヒカル』(新潮新書)、『くるりのこと』(くるりとの共著、新潮文庫)、『小沢健二の帰還』(岩波書店)、『日本代表とMr.Children』(レジーとの共著、ソル・メディア)がある。

田中宗一郎 タナカ・ソウイチロウ

1963年、大阪市生まれ。編集者、DJ、音楽評論家。広告代理店勤務、音楽誌編集を経て、1996年から雑誌「スヌーザー」を創刊準備、15年間編集長を務める。2020年1月現在は、合同会社ザ・サイン・ファクトリーのクリエイティヴ・ディレクターとして、記事コンテンツ、音声コンテンツをいくつものメディアで制作。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?