松下幸之助と『経営の技法』#319

12/30 信念のあるところ

~確固とした信念を持ち、所信を貫いて、淡々と処世の道を歩んでいきたい。~

確固とした信念のあるところには、心の動揺はなくなるであろうし、自分の所信を貫いてゆくこともできると思う。非常に成功してもあんまり驚かないし、非常に失敗してもまた驚かなくてもすむ。常に淡々として大道を行くがごとく、処世の道を歩んでゆくことができると思うのである。

これに反して、もしそのような信念がなければ、ちょっといいことがあると有頂天になって喜んだり、逆にちょっと悪いことがあると悲観落胆してしまったり、というような心の動揺が起こってくるのではないだろうか。あるいは、自分の失敗を棚に上げて、人のすることを妬んでみたり、ということにもなると思う。そして、そこからは決して積極的な態度は生まれてこない。まことに非生産的なというか、心貧しい姿しか生まれてこないと思うのである。

(出展:『運命を生かす』~[改訂新版]松下幸之助 成功の金言365~/松下幸之助[著]/PHP研究所[編刊]/2018年9月)

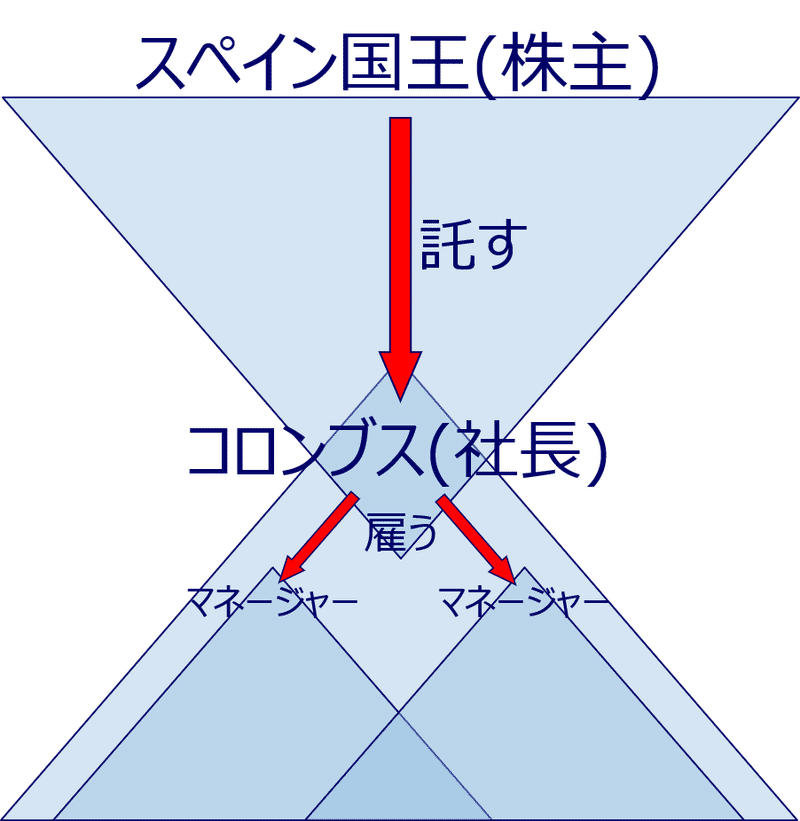

1.ガバナンス(上の逆三角形)の問題

まず、ガバナンス上の問題を検討しましょう。

投資家である株主と経営者の関係で見た場合、経営者は投資対象ですから、しっかりと儲けてもらわないと困ります。他方、投資家は経営者の資質を見極めなければなりません。

今日の言葉から経営者の資質を探ってみると、物事に動じない泰然としたタイプであることが経営者の1つの資質であることがわかります。そして、泰然としているためには、信念が必要、というのが松下幸之助氏の意見です。

もちろん、喜怒哀楽がもっとはっきりしていて、それがアンテナの役割りや、エンジンの役割りを果たすタイプの経営者もいます。例えば、褒められたくて頑張ったり、妬みがあるから頑張ったり、というタイプです。馬力がありそうですが、周囲が大変そうです。

他方、このようなタイプについて、松下幸之助氏は「積極的な態度は生まれてこない」「非生産的」「心貧しい姿」と、非常に厳しく評価しています。

では、松下幸之助氏を、このような感情を表に出すタイプと分けている点は何でしょうか。

それは、会社を安定的に動かすことが重要であって、常にかけ足のような状態にするのは好ましくない、「並足」が良い、という12/15の#304での発言等に見られる考え方が背景にあると思えます。すなわち、安定的に「並足」や巡航速度で経営をするためには、感情に任せてムラのある経営をするわけにはいかないからです。

さらに、その心境に達するために「信念」が重要、と説いています。

これは、松下幸之助氏が、会社を経営して儲けることこそが社会にとって有益で、必要なことである、と繰り返して述べている点でしょう。社会に役立つからこそ、自分の仕事のやり方に自信が持て、それが信念へと昇華していくようです。

このように、信念→諦観という関係を、松下幸之助氏個人の資質の問題として見ると、背後に様々な事情が結びついていることがわかります。

2.内部統制(下の正三角形)の問題

次に、社長が率いる会社の内部の問題を考えましょう。

組織として見た場合も同様です。せっかく経営者が泰然としているのに、従業員が動揺したり、気落ちしたりしてはいけません。

というよりも、むしろ従業員の動揺や気落ちなどの振れ幅を小さくすることこそ、経営者の泰然とした態度であり、そのための信念と言えます。経営者がデンと構えているからこそ、従業員が安心して仕事に取り組めるのです。

つまり、泰然とした貫禄は、組織経営のためのツールでもあるのです。

3.おわりに

個人として、失敗して悔しいと思い、それをバネにして努力する、ということまで否定しているものではなさそうです。より正確に言うと、悔しい、という思いではなく、絶対に成功する、という信念と表現されることになるのでしょう。

どう思いますか?

※ 『経営の技法』の観点から、一日一言、日めくりカレンダーのように松下幸之助氏の言葉を読み解きながら、『法と経営学』を学びます。

冒頭の松下幸之助氏の言葉の引用は、①『運命を生かす』から忠実に引用して出展を明示すること、②引用以外の部分が質量共にこの記事の主要な要素であること、③芦原一郎が一切の文責を負うこと、を条件に了解いただきました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?