🅂1 自分をどこまで信用する?

「A little dough」 第1章 自分をどこまで信用する? 🅂1

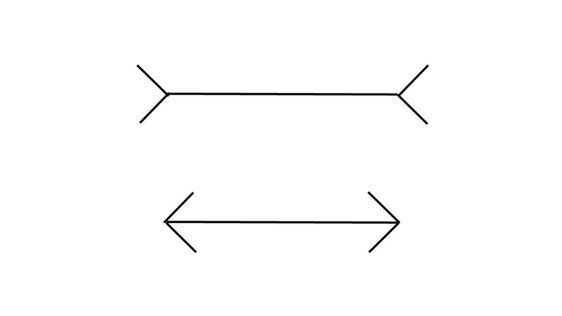

▽錯視というのがあります。下の図はミュラー・リヤーの錯視としてよく出てくるものです。私には上段の線が長く、下段が短く見えます。横線の長さは同じですが、両端についている短い斜線の効果で私のような錯覚に陥るというものです。

ノーベル経済学賞を受賞した認知心理学者で「ファスト&スロー」の著者であるダニエル・カーネマンは、この錯覚に逆らうために私たちにできることはたった一つしかない、といっています。

「羽根のついた線が出てきたら、見た目の印象を絶対に信用しないこと」

つまりどうやっても脳の知覚は変えられないので、一つひとつの錯視のパターンを覚えてしまうしかない、というやや悲しいアドバイスです。

▽カーネマンは人間の脳の持つ2つのシステム(ファスト&スロー)の働きを念頭に、上記のアドバイスをしています。

(1)システム1(ファスト)~日常的にモニタリングを行っていて、自動的かつ高速に作動する。瞬時の判断は得意だが根拠に偏りがあったり、簡便法を使うための間違いも起こりやすい。また複雑な問題で対処できない場合にはシステム2を呼び起こす。信号機が青にかわったら瞬時に渡りはじめたり、1+1は?と聞かれて直ぐに2と答えるのはシステム1の働きである。

(2)システム2(スロー)~注意喚起や記憶探索を行い、追認・修正・却下などの判断を下し、Noといえる。客観的、論理的な思考が可能だが、時間がかかり怠惰で疲れやすい。ほかのことに注意が向いていると、システム1の判断を丸呑みすることもある。信号機が赤の点滅だったり、23×82は?と聞かれた時に、システム1の要請で動き出す。

カーネマンによれば、私たちはこの2つのシステムを上手く使いながら日常生活の些細なことや、時には生死にかかわる重大なことまで判断して生きているようなのです。

▽さてこれを使ってミュラー・リヤーの錯視の説明を試みると、

①この図をみてシステム1は、直感的に上の線が長いと認識します。

②次にその答えを受けたシステム2は、特段忙しくなければ「一応測ってみれば」といって計測を指示します。

➂計測した結果、どちらも同じと認識し、上の線が長く見えるのは錯視なんだと理解します。それでもやはり上が長く見えていますが。

ただシステム2は怠惰なので、②の展開は下の②′様に変わる可能性があります。

②′次にその答えを受けたシステム2は、他の作業で忙しかったため、あっさり「オーケー」をだす。

この場合は錯視とは認識できず、みたままを信じることになります。

▽私がこの本を読んだのは2014年に文庫化された時ですが、今までの自分自身の判断や行動に対する疑問の多くが、みごとに解決されていくのを感じました。「スッキリ」が何回も連続していくような爽快感です。

それまでも、自分の感覚や判断がいかにいい加減で低次元なものなのかという自覚は持っていましたが、その原因は自分自身の不安定な感情が影響しているのだろう、と漠然と考えていました。

▽カーネマンによれば、1970年代までの社会科学的人間観は、以下のようなものであったとしています。

①人間はおおむね合理的であり、考え方はほぼ理に適っている。

②人間が合理性から逸脱した行動をとる場合、恐怖・愛情・憎悪といった感情で説明できる。

これに対してカーネマンとトベルスキーの論文では、次の2点を指摘しています。

①普通の人間の思考には、系統的なエラーが入り込みやすい。

②これらは感情の影響ではなく、人間の認知装置の設計に起因する。

▽こうしたカーネマンたちの主張は、私たちが知らなかった自分自身の感情・思考・判断に至るシステムを理解するためにとても重要なものだと思います。人間の認知機能は進化によって発達してきたものですが、進化はその時々のメイン機能を捨てるわけではなく、結果的にある程度残しながら現在に至っているといわれています。つまり脳には進化のプロセスによる無駄(今となってはですが)が、存在しているということです。そういう前提を考えると、カーネマンが示す多くの認知的エラーは納得がいきます。

▽自分をどこまで信用する?という問いは、自分自身に向けた言葉です。そしてその答えは、なぜファイナンシャルプランが必要なのかという問いに繋がっていきます。このマガジンでは、主に行動経済学や脳神経科学などのエピソードをテーマにしながら、パーソナルファイナンスについて考えていきたいと思っています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?