囁き声と,見えない世界との繋がりと -MAMプロジェクト031 地主麻衣子@森美術館

森美術館に、不思議な映像インスタレーションが展示されている。

11/18に開催された、作家自身によるトークの内容も少しふまえつつ、その魅力を書いてみたい。

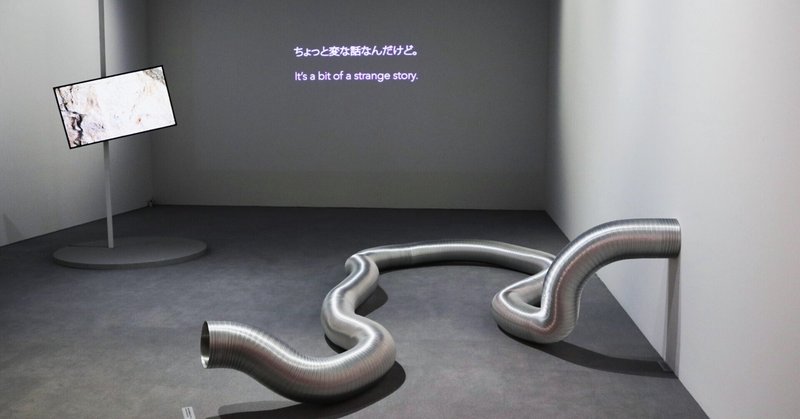

スクリーン、回転するモニター、謎のダクト

地主麻衣子「空耳」。展示風景は、こんな感じだ。

スクリーンに展開するのは、祖父の法事に参加した女性が、その夜に体験するできごとだ。

作家自身が、物語をゆっくりと、ささやき声で回想し、それに対して再び作家自身が質問し、という対話形式で物語が進んでいく。

だからてっきり、登場人物は2人と思いきや、終盤になってくると「もしかして、一人語りだったのか?」と、輪郭が曖昧になっていく。

気になるのは、その手前でぐるぐる回り続ける、小さなモニターの存在だ。作家はこのアイデアを、海外でダンスをしながら映像を撮ったさいの、撮影者自身が動くことによって生まれる画面から着想したと語っていた。

そして、手前に置かれたダクト。単なるオブジェと思いきや、ストーリーのがミステリアスさが増すにつれて、この管のなかで、なにか音が鳴っているのに気づいていく。

これは、タイトルにある「耳」とつながってくると思うので、ここまでで。

アーティストトークから

「MAMプロジェクト031」で地主麻衣子は、過去に耳にした不思議な音を手がかりに、私たちの生活をとりまく様々な現象やテクノロジーと、それを捉える私たちの感覚の間に存在する、豊かな詩的空間を、美術館の展示室の中に立ち上がらせようとしています。

展示を構成するのは、祖父の法事に参加した際に聞いた音についての詩が現れる大型プロジェクション、回転するモニター、石の転がる音の聞こえる工業用ダクトといった要素です。それらは曖昧で捉えどころのないもののように思えますが、どれもが私たちを取り巻く過去や未来を含めた複層的な時間や、テクノロジーと人間の身体、記憶との関係など、今日的なテーマを極めて個人的な方法論で作品化することを試みるものです。

作家によると、このラフから、本作が生まれたという。

アーティストトークの際の、プレゼン画像を交えながら。

「狭間」に迷い込む

作品を鑑賞し、アーティストトークで作家自身による過去作品の解説も聴き、わたしが何を感じたのかといえば、これは、「狭間」を体感する作品なのかな、ということだ。

耳をそばだてなければならない、小さな囁き声。ゆっくり、ゆっくりとした話すスピード。なかなか進まないストーリー。

その繰り返しのなかで、鑑賞者は、作品に流れる独特のリズムに迷い込んでいく。横で意味があるのかないのかわからない映像を流し続け、回転することで存在感を放つモニター(縦横比率的に、スマホのメタファー?)とともに。

耳をすませているからこそ、ダクトから聞こえる物音に、ドキッとする。

主人公は、おそらく、何かの狭間に迷い込んでしまい、法事の夜に家族を離れてひとり泊まったホテルの部屋で、夜通し、その間をさまよって、

やっと夜が明けて、その世界は幻だったのだろうかと思いきや、

迷い込んだのは自分だけではなかった、と知る。

ストーリーとして簡略化してしまうと、(家族と離れて別の場所に泊まる、といった設定を含めて)どこかで聞いたことがある話、となってしまうかもしれない。

でも本作の魅力は、簡略化したストーリーに落とし込むことで大事な情報を失ってしまう。

だからここでいくら感想や憶測を書いたとしても、作品そのものの世界観と魅力は、失われることがないと思う。

体験することで、「なんともいえない不思議な感じ」の中に入ることができる。それは、作品を鑑賞することで、本作がわたしたちの中にある、遠い遠い記憶を呼び出してくるからかもしれない。

例えば、幼い頃に親戚の家に泊まりに行って、夜にひとり目覚めた時の心細さ、天井から自分を見下ろす天井の木目、とか、そんなそんな些細な記憶の切れ端。

そんな自分の中の遠い記憶が作品世界と相まって、「どこか懐かしい」といった感じまでも受けて。

そんなふうに時間を超越した何かを得る、それも、作品の力なのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?