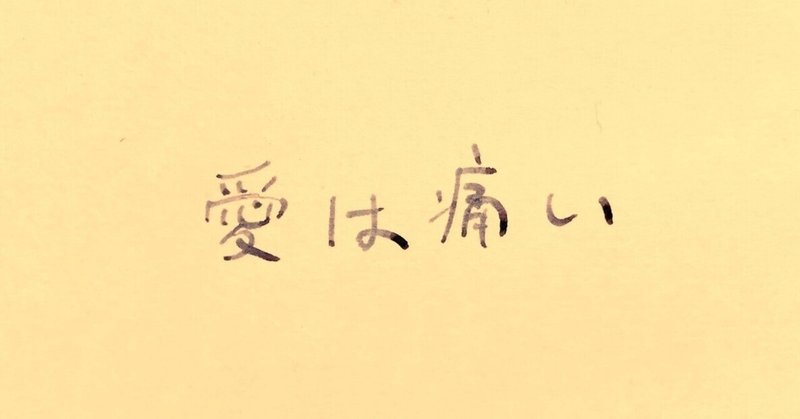

ショートストーリー劇場〜木曜日の恋人〜㊵ 『愛は痛い』

その高台からは、街が一望できた。

私はしばらくの間、街を眺め、そこで営まれているであろう人々の生活を想像した。あてもなく車を走らせては、まったく知らない街を訪ねる。その頃私は取り憑かれたようにそんなことを繰り返していた。自分とはまるで接点のない人々の日常が、自分の日常とかけ離れた場所で確かに存在している、という事実に、私はある種の慰撫を感じていたのかもしれない。

一通り街を眺め回した後、私は街に面する海を眺めた。岬の一角に、墓地のような敷地を見つけて、私はそこへ行ってみることを思いつく。車で高台をくだり、街中を走って、岬の頂上への登り口を探し、三十分ほど掛かってようやく辿り着いた。五十台ほどの車が駐車できそうな大きな駐車場に車を停めた。駐車しているのは私の車だけで、大きな駐車場に一台だけ停まっている私の車は、まるで葬式に真っ赤なサテンのスーツを着てきた人のように、場違いであるように見えた。駐車場から芝生を渡る敷石道を行くと、そこにはやはり墓地が広がっていた。しかしまだ確信は持てなかった。墓石はなく、卒塔婆のような木だけが地面に刺さっていた。木の先にはハートの形をした鉄のプレートがついており、同じくハート型のより大きな外枠に、縦に走る棒によって固定されていた。海からの風が吹くと、中央部のハートの鉄板だけが風見鶏のようにくるくる回った。私はそれまで、こんな墓を見たことがなかった。いったいなんの墓なのだろう。どの宗教の墓なのだろう。そんなことを考えながら私は道を進んだ。

敷石道が途絶え、墓地の敷地内に入る所に、守衛室だろうか、人が一人入るくらい、電話ボックスを二回りほど大きくしたようなプレハブ建ての小屋があった。

小屋の中で老人の男が熱心に数独を解いていた。「1、3、7」と候補の数字を空白のマスに小さく記入していた。

「すみません」と私は彼に話しかけた。老人は私を見上げた。まるでここに人が来ることを少しも想定していなかったように、呆然と私を見上げた。

「はい?」

「ここは、墓地なんでしょうか?」私は目で敷地内を指し示して聞いた。

老人は口を開けたまま私の視線を追って一度振り返って敷地を見回し、顔を戻した。

「ええ」

「あの、ここはどういった墓地なのでしょう? いや、その、見たこともない珍しいお墓が並んでいるものですから」

老人はくっくと笑ってから言った「ここはね、〈愛の墓場〉だよ」

「愛の墓場?」

「ああ。誰かと誰かが互いに愛し合い、やがてその愛が消滅した時、ここに一つの墓が建てられるのさ。愛の脆さたるや、お前さんもよく知ってるんじゃないかい?」と言って老人はまたくっくと笑った。

「あたしはね、ここの墓守りとでも言うのかね、管理をしとるんだよ。どうだい、中を見ていくかい? 案内しよう。お前さんの〈愛の墓〉も見つかるかもしれんよ」と老人は笑って言った。

私は墓守りのあとに続いて敷地内に入った。

道のような道はなく、不規則に並んだ墓の間を、私たちは縫うように進んだ。

近くでよく見ると、ハート型の鉄板には二人の人の名前がフルネームで刻まれていた。ほとんどは男の名前と女の名前であり、中には男と男、女と女の名前が刻まれているものもあった。その下の卒塔婆には、愛が生まれた日と亡くなった日の日付がそれぞれ記されてあった。

「ここは墓地だけど、墓参りにくる人はほとんどおりゃせん。来るのは大抵、男さ」

風が吹き、ハートのプレートがくるくる回り、カタカタカタと音を立てた。気持ちのよい風だった。

「この墓の数だけ」と私は周りを見渡しながら言った。

「いや、その倍の数だけ、愛を失った悲しみがあるというのに、どうして今もどこかで人はまた愛を生み出しているんでしょうね」

言い終えた私は、半年前に別れた妻のことを考えていた。

二年前に妻の流産をきっかけに私たちは、もう同じようにはいられなくなった。妻を慰めようと肩を抱いても、彼女はまるで見知らぬ男に触れられたみたいに身体をこわばらせ私を拒んだ。彼女は泣きながら何度も「ごめんなさい、あなたのせいじゃないの」と言った。私にはそれが辛かった。いっそのこと「あなたのせいだ」と嘲罵されたほうがどれほどよかっただろう。我々は言葉を交わすこともなくなり、最終的には目を合わせることもなくなった。生まれてくる子供のために買ったベビーベッドのフレームに溜まった埃を払っている彼女の姿を私は見て見ぬふりをした。

「たしかに、どんな心だって、そんなにたくさんの痛みに耐えられるようには出来とらん。痛えもんだよ、愛ってやつぁ。けどな」と言って墓守りは私の方へ向き直った。

「必要なんだ。ただただそれが必要なのさ。どんな結末を迎えることになろうと、どれほど傷つくことになろうと、我々にはどうしてもそれが必要なんだ。それ以上の理由はいらないじゃないか」

その言葉は長い間、日常的に愛の死と向き合ってきた男が言うものとして説得力のある言葉だった。

しばらく〈愛の墓場〉を歩き続けた私は、一つの墓の前で立ち止まった。

そこに私の〈愛の墓〉があった。プレートには私と妻の名前が刻まれており、離婚届を提出した半年前の日付も杭に記されていた。

「これはいったい、誰が建てたのでしょう?」私はなんとか呼吸を整え墓守りに聞いた。

「それはあたしにも分からんね。ある日ぽつんと、気がついたら建っているんだ」

私は立っていることが出来なくなり、その場にしゃがみこみ声を上げて泣いた。

その様をみた墓守りは、私をそこに残してどこかへ歩いて行った。

どれくらいの時間を私はその墓の前で過ごしただろうか。日がすっかり傾くその間に、様々な感情が私の胸に去来した。帰り際、小屋の前を過ぎる時、私は老人に会釈した。彼はなにも言わずに頷いた。

海に沈んでいく太陽が、最後の力を振り絞り、街をオレンジ色に染めていた。

この街のどこかで愛の物語が紡ぎ出されていくのを私は思い描いた。

愛は痛い。痛くて痛くてたまらない。けど、あの墓守りの老人の言う通りだ。私たちには、どうしてもそれが必要なのだ。

・曲 Gram Parsons / Love Hurts

SKYWAVE FMで毎週木曜日23時より放送中の番組「Dream Night」内で不定期連載中の「木曜日の恋人」というコーナーで、パーソナリティの東別府夢さんが朗読してくれたおはなしです。

上記は7月6日放送回の朗読原稿です。

ワンダ・ジャクソンという米国の歌手の歌に「Funnel of Love」という曲がありまして、恥ずかしながら私、しばらくの間この、“Funnel(煙突)”を「葬式(Funeral)」だと思い込んでおりまして、「愛の葬式、かあ、なかなか興味深いタイトルだ」などと言いながら茶を啜るなどして気取っておりました。そこからこの愛の墓場の話が生まれた訳でありますから、まあ勘違いというのもなかなか乙ですな、などと嘯いて今日も茶を啜って澄ましておる次第です。

で、掛ける曲はそのワンダ・ジャクソンの曲にしようかとも思ったのですが、グラム・パーソンズが歌う「Love Hurts」にしました。

この曲好きなんです。いつ聞いてもうるっとします。

朗読動画も公開中です。よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?