2022年、1月は太宰治月間

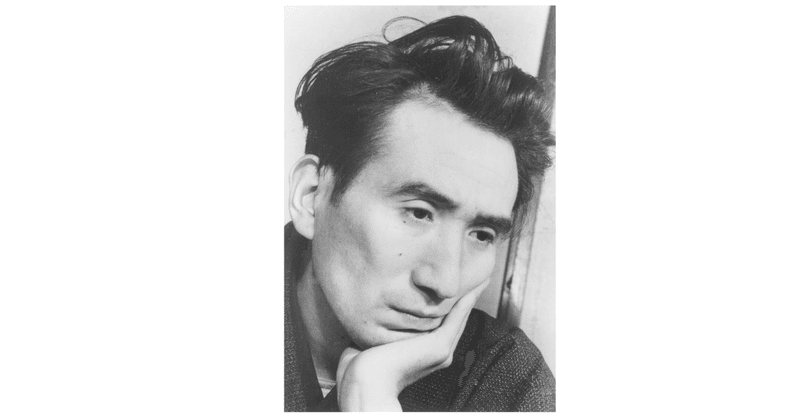

「無頼派」「新戯作派」の破滅型作家を代表する昭和初期の小説家、太宰治

太宰治とは少なからず因縁があり、わいが生まれたのが桜桃忌だったのだ。でも何故か医者がユリシーズの日にしてしまったという。最初に好きになった作家が太宰治だし、今でも好きである。一番かと言われればちょっと変わってしまったが。まだ太宰治がすきなのか?今月は太宰月間となります。

『かくめい』(1928年)

1928年(昭和3年)、同人誌『細胞文芸』を発行すると辻島衆二名義で

『魚服記』『魚服記に就て』[1933年]

初出は「海豹」[1933(昭和8)年]。金木にある馬禿山で、植物採集に来た都の学生が絶壁から滝壺に落ちて死ぬという衝撃的な出来事を見た少女スワの話。自叙伝的作品の「十五年」の中で、太宰自身が「作家生活の出発」と語っている作品。

元は中国の民話を泉鏡花が幻想文学に仕立てたものである(『雨月物語』「夢應の鯉魚」)を読んで、太宰はそれを己の神話としたような感じである。芥川龍之介 作『杜子春』の種本というのもある。

スワの犠牲の上で汲み尽くすことのない水が湧いてくるのだ。これはむしろ『雨月物語』「蛇性の婬」の竜神伝説。それは作品のアイデアかもしれない。心中事件が太宰の中にあったのは確かなような気がする。太宰文学の源のような作品。

鎮魂と復讐があったのは太宰の記述通りなのだろう。『魚服記』を身にまとうことによって、太宰は作品を書き続けなければならなくなった。自虐の根源はそこにあると思う。井伏鱒二の言葉は救いというより十字架だった。

参考図書『不良少年とキリスト』坂口安吾

初出は「新潮」[1948(昭和23)年]。太宰治の自殺を受けて、常識性を笑う太宰の凡庸さ、「フツカヨイ」的に恥を重ねる通俗的な言動、その死を痛烈に批判した。その上で、安吾なりの追悼と、自らの作家としてのあり方を再確認・宣言した記念的作品。

歯痛と酔っぱらいの戯言なのだが、けっこう太宰の核心を突いているように思えるのだが。

『思い出』[1933年]

少年時代の思い出。最初に読んだときはもっと凄いことが書かれていたと思ったがそうでもなかった。太宰の後の作品とごっちゃになっていた(高校生の頃、『晩年』として一冊の本として読んでいたのでいろいろごっちゃになっていた)。

天の邪鬼な餓鬼大将のイメージ。金持ちのボンボン。兄妹多い。今の核家族化以前の大家族の中で家柄から外れていく様子。長兄が文学は駄目だと言ったのに文学者になろうと決意する。才能はあったのだろう。太宰にしては素直な私小説。

『葉』[1934年]

初出は「鷭」[1934(昭和9)年]。「撰ばれてあることの恍惚と不安と二つわれにあり」のエピグラフ以下、36の断章からなる。最初の3つの断章は現在の心境を述べたもので、4以下の断章は、おおよそ昭和2年夏から昭和8年初めにかけての各年代の作者の姿を反映したもの。

ヴェルレエヌの詩の引用からギリシア時代の女性詩人サフォまで、断片的手記が並ぶ。現代詩のような。多少薬物中毒的な幻影が入っているのか。バローズ的なカットバックの手法とか。太宰の文学は小説ではなく詩から始まったのか。そして、評論的な戯言とか。芥川龍之介『雛』から着想を得た『哀蚊』や「マッチ売りの少女」を思わせるロシア風?『花売りの少女』は太宰初期のロマンティシズム文学。

『逆行』[1935年]

初出は「文藝」[1935(昭和10)年]。臨終の場面を描いた「蝶々」、みじめな高等学生を描いた「決闘」、少年がチャリネ一団の「くろんぼ」を見に行く「くろんぼ」、そして創作集「晩年」掲載時に追加された「盗賊」の四編からなる短編。第一回芥川賞の候補作となり、川端康成や瀧井孝作からも評価されている。

「くろんぼ」はサーカス団に捕らえられた黒人奴隷の話。差別語だが太宰の心情は黒人奴隷に寄り添うように描かれている。ちょっとカフカを連想させるのだが、この時代にカフカを読んでいたのかな?

「盗賊」はフランス語の試験問題に「フロオベエルはお坊っちゃんである。弟子のモオパスサンは大人である。」という文章は覚えていた。こういう警句じみた言葉は得意だ。太宰の中にある(大人になれない)子供と打算的な大人との対立。道化的な語りも出てきている。

『道化の華』[1935年]

道化とは、語り手太宰のことなんだろう。心中未遂の大庭葉蔵は、モデルであって客観的に描いているとは思う。ヴェルレエヌを愛する純粋な青年像だ(だから『葉」のイメージする名前にしたのだと思う。『葉』と対になっている作品だ)。大庭葉蔵を囲む青年たちと打算的大人との対比。それはしょせんポンチ画であるのだが、賞を得ても看護婦を囲っている医院長と対比させている。むしろポンチ画で行こうという若者たちの未熟さは、純粋なのだ。若い看護婦が彼らのマドンナ的な存在の華。そのロマンティシズムは青春文学。

『もの思う葦』[1935年]

初出は「日本浪漫派」[1935(昭和10)年]。「生きて居ようと思ったから」という動機で書かれた55編の短文とアフォリズムからなる随筆で、その内容はさまざまあるが、強いていえば文学観から人生観、自作への自注自解、また芸術論として読めるものまである。

心中未遂で入院していた時の雑文。芥川賞を落とされたことや処女作品『晩年』についての宣伝文など、あらゆる警句をパスカル『パンセ』を模倣した形式で道化として書き続ける文学機械であろう。それが太宰の生存戦略であり生産であった。事実それは文学として残ったではないか?太宰は左翼運動をしていたので、このようなアジテーションは上手いのだ。

『川端康成へ』[1935年]

初出は「文学通信」[1935(昭和10)年]。第一回芥川賞の選評における川端康成の「道化の華」評に対して、太宰が抗議を寄せたものであるが、川端への直接批判と言うよりは、川端に批判せしめた背後の力を批判したようである。のちに川端はこの文章に対して、「妄想や邪推はせぬがよい」と戒めている。

『道化の華』が芥川賞候補になり、川端康成の選評「作者の目下の生活に嫌な雲ありて、」と書かれたのを作品の評価と作者の生活は別だろうと思うのですが、太宰治はそれが表裏一体ということもあり、この文章を発表したのだと思います。メタ・フィクション的に。道化(『道化の華』の続き)の一部で太宰なりのパフォーマンスと読めました。そうやって現状の文学界を揺さぶりたかったのです。

『めくら草紙』[1936年]

初出は「新潮」[1936(昭和11)年]。盥の水が流れる様子を「人口の極致」と呼ぶ「私」が、隣に住むマツ子のことを書いたり、マツ子に口述筆記させていたりする。マツ子の存在をめぐるドラマ性が内在する側面と、そのようなドラマを脱臼させるかのような展開が拮抗する。

「枕草子」のパロディという体裁を取りながら私小説的なメタフィクションです。このへんが太宰を侮れないというか、古典を読みながら、それを模倣し(庭木の花の情景)、「枕草子」とは正反対の「めくら草紙」という随筆を描いてる。隣のマツ子は読者サービスですね。あれこれ想像してしまう。

『悶々日記』

初出は「文藝」[1936(昭和11)年]。「 月 日」と、具体的な日付が無い日記形式の文章で、時期としては最初の創作集である「晩年」の準備をしている頃である。笑いの中に鋭い感受性の塊が剥き出しになった姿を描き、新しい私小説の形を試みている。

闘病中の日記。危ない奴だった。ツイッターのような。これが私小説になるんだな。確かにフィクション性はあるのかなと思うのは「白猿狂乱」という小説は書いてない。もしかして、書いたのか?この作品がそんな感じ。だとしたらメタ・フィクション。

『虚構の春』[1936年]

初出は「文學界」[1936(昭和11)年]。新進作家である「太宰治」に宛てられた、多くの発信者からの83通の書簡が並べられるという特異な形式で成り立っており、新進作家として期待される様子、金銭的状況や病気の進行によって不安定になる様子などが浮かび上がる。言うなれば「他者に描かれた自画像」(野口武彦)を示した評価の割れる問題作。

書簡体小説だが、通常だと一対一の信頼のおける友とか愛人のやり取りだと思う。ここでは太宰に宛てられた多数の手紙によって太宰の自画像を描いていこうするメタ私小説だった。それは原稿屋のお伺いから借金とり、田舎の親戚やら親友、さらに1ファンという多面的な内容だが、その全てが太宰治の人となりを描いているのだ。実際の手紙をフィクション的に脚色したものであり、違う文体でかき分けてはいるが諧謔的に自己道化的でもある。

その前に発表された作品の評価や芥川賞の顛末など。心中未遂事件を語るファンの手紙は太宰の姿を彷彿させる。そして、共産主義運動に関わったことやスパイとして活動したことなどもどこまでが太宰治の事実なのか、それらは『晩年』にも描かれていることでもあり、そうしたスキャンダル的な作家活動でありながら固定層の者には支持されたのかと思う。こうした実験的な小説を書いていたのは、当時としてはかなり異質だったのではないか?そして薬中で病院に入院している精神状態までも狂気なまでに描いてくのである。

最後は年賀状の羅列でめでたいのか、原稿用紙稼ぎなのか、面白い作家だ。

『HUMAN LOST』[1937年]

初出は「新潮」[1937(昭和12)年]。脳病院に入れられた一ヶ月間の病床日誌を装った日録という体裁で、入院中の苦悩や自意識の葛藤が破格に描かれている。パピナール中毒のために入院した太宰の実体験が素材になっているが、「二十世紀旗手」とともに難解な作品として議論を呼んだ問題作である。

パビナール中毒で精神病院に強制入院させられたことを日記形式に描いた作品。バロウズばりのジャンキー日記だ。閉鎖病棟の人権剥奪の様子とか、さらに妻から裏切られたような罵倒する手記が痛々しい。後の『姥捨』では逆にその妻を捨てるのだ。二人の関係は共依存的などうにもならないものだった。それだけに妻の裏切りは(入院させられたこともあるが男女関係でも)我慢成らなかったのだろう。『人間失格』の前奏曲となる「人間剥奪」。

『灯籠』[1937年]

初出は「若草」[1937(昭和12)年]。五つ年下の商業学校学生・水野に恋をする、24歳の貧しい下駄屋の一人娘・さき子の話。一方的にかけるひたむきの思いから家庭の団欒へと移行するような展開を、そのまま太宰文学の転換とする向きも強い。

太宰がパビナール中毒で武蔵野病院(精神病院)に入院した後に書かれた作品で回復期の兆候が見られるのは結末の「家庭の幸福」に電灯を灯すことで描いている。そこだけ読めば「ナショナル日曜劇場」なのだが、その前の裕福な男の為に万引した24歳の世間知らずの女が事件でマスコミに騒がれ、さらに男から冷たくされる。それを裏切りだと感じているが、そんな恋よりも「家庭の幸福」なのである。

『思案の敗北』

初出は「日本浪漫派」[1936(昭和11)年]。キリスト教的な「愛」について、カントやルソーに触れながら書いた随筆作品。ここで語られている「愛」は、「葉桜と魔笛」や「新ハムレット」といった中期の作品で扱われる「愛」とも接続される考え方である。

小山初代との自殺未遂(翌年に『姥捨』)の後に書かれたものだと思われる。とめどめもなく書き散らした日記のような随筆。ルソー『懺悔録』(『告白』?)についての批評的感想。ダンディズムがダンテからの語源とか想像する。「地獄変」を見過ごさなければならないダンディズム。次なるステップとしての覚書のような断片日記。

『創作余談』

「もの思ふ葦」[新潮文庫、1980(昭和55)年]収録。創作それ自体を見失いかけている甘ったれた文学書生の状態なので、「創作余談」など軽々に書けないという点を強調しながら、作家の態度について少しずつ語っている。自意識ゆえの饒舌さが発揮されている。

本当はこういう文章は書かないでいいと思うのだが出版社に対する義理と読者サービスなのか?原稿料になるから、酒も飲めるという感じのような酔っぱらいの戯言のような。

『一歩前進二歩退却』[1938年]

初出は「文筆」[1938(昭和13)年]。作品が作家から離れた独立した読み物として読まれないことに苦言を呈した文章。私小説の流行が一段落した時期とは言え、作品と作者を完全に切り離そうとする態度は、当時の感覚としては、相当早いものだったと言える。

プルーストと同じことを言っているのだった。プルーストはサント・ブーヴ(当時の大批評家)がバルザックを現実の作家と文学作品を結びつけて論ずる批評に反論して、『失われた時を求めて』を書き続けた。太宰も長編は書かなかったが短編を書き続ける。しかし、作品論として読むよりも作家論として読みたくなってしまうのは読者の側にもあるので、それを上手く利用したつもりがミイラ取りがミイラになった例が太宰のような気がする。

『緒方氏を殺した者』

「もの思ふ葦」[新潮文庫、1980(昭和55)年]収録。作家の緒方隆士の追悼文として書かれたもので、緒方氏を殺したものは作家精神であると述べる。緒方隆士と太宰の交流は少ないが、どちらも「日本浪漫派」の同人として関わってはいる。

「虹と鎖」「島での七日」が第三回芥川賞候補だったとある。芥川賞落選作家。太宰の追悼文は同じ作家としてのものより、芥川賞落選作家として評価を得られなかった無念さ述べている。それは選考委員会への当て付けのようにも読める。

「作家精神がいけないのである。不幸が、そんなにこわかったら、作家をよすことである。作家精神を捨てることである。」

「緒方氏を不幸にしたものは、緒方氏の作家である。緒方氏自身の作家精神である。たくましい一流の作家精神である」

『満願』[1938年]

初出は「文筆」[1938(昭和13)年]。伊豆で一夏を過ごした「ロマネスク」執筆時の「私」と、「私」の足の怪我をきっかけに親しくなった医者夫婦、胸を悪くして通院をしている「奥さま」をめぐる話。当時から澄明な好編と評価された作品で、中期最初の作品と言われている。

『姥捨』の前の作品。新たな生活を見出そうとする希望が見られる。

『姥捨』[1938年]

初出は「新潮」[1938(昭和13)年]。過ちを犯した妻かず枝と、妻をそこまで追いやるほどに生活を荒廃させた夫・嘉七が、身の結末をつけようと自殺をしようという話。過去に決別して再出発しようとする嘉七の姿は、太宰文学中期の出発点として位置付けられる。

加藤典洋『太宰と井伏』で太宰文学の転機になった作品だとあり読んでみた。似たもの同士の妻(小山初代がモデル)との共依存でありながら一緒には生活出来ない作家の発露が雪山の心中未遂事件を通して描かれる。刹那いぐらいに妻かず枝を愛しているが彼には重すぎる。心中しようとしたが妻になんとか生きてくれ(最初から殺すつもりはなく睡眠薬も減らして与えていた)と願わずにいられない作家の気持ち。さらに彼女を置き去りにしてお互いに生きていかなければならない刹那さ。それでいて作品にまだ暖かさがあるのは旅館のオバさんの描写だろうか。

『富嶽百景』[1939年]

初出は「文化」[1939(昭和14)年]。東京での生活に傷ついた「私」が井伏氏の待つ富士山麓へと行くという物語。「私」はあまりにも俗な富士に辟易しながらも、そこでの人々との交流を通して少しづつ心を開いていく。井伏鱒二の勧めで御坂峠の天下茶屋に行ったことや石原美知子と見合いをしたことなど、太宰が1938年に実体験した出来事が素材となった作品。

最初に富士をけなしていながら「富士」の話を書く天の邪鬼さ。でもよく読むと十国峠から見た「富士」は褒めている。その後に東京のアパートの窓から見た「富士」をけなす。「富士」をけなすというより当時の心理的な落ち込みと窓の小さな富士を重ね合わせた情景としての「富士」。その後にもいろいろな情景としての「富士」の姿を語るエッセイ。落語の小咄のような笑いの文学。太宰の創作欲は富士を目指す?いや足元の月見草だった。山登りは上を見ていたら登れない。

『黄金風景』[1939年]

初出は「国民新聞」[1939(昭和14)年]。子供の頃辛く当たっていたお慶という女中が、20年ぶりに「私」に訪れるという話で。太宰が石原美知子との結婚式を挙げたその夜に、少しの淀みもなく一気に美知子に口述筆記させたと言われている作品。

石原美智子と挙式を上げたその日の夜に口述筆記させたとある。石原美智子との「処女作」ということになるのだろうか?理想の家族が、かつての虐めていた女中の姿なのだ。ほろっとしてしまう。そういう女中はいたのだろうが、あくまでもフィクションだと思う。そこが太宰の小説の上手さだ。太宰の頭の中にあった「家庭の幸福」を女中の未来と自分たちの未来に重ねたのだろうか?

『葉桜と魔笛』[1939年]

初出は「若草」[1939(昭和14)年]。老夫人が葉桜の頃になると思い出すこととして、腎臓結核により18歳で亡くなった35年前の妹のことについて語る作品。神の存在、信じることの大切さが老夫人による女性独白体で描かれている。

NHKラジオ朗読で。執筆当時は戦時中、戦時中にもこのようなロマンティシズムの作品が書けたのは『若草』という少女雑誌掲載だからだろう。よく読めば太宰の軍部批判が込められているような。それは「軍艦マーチ」をセンチメンタルな口笛で吹いていること。この口笛の音色がこの時代は許されなかったのだ。その前段、姉は妹の死で神を信じなくなったと告白する。当時の神は天皇だ。また理性的に考えてあの魔笛は父だと思うと告白する。父のロマンティシズムは太宰のものだろう。またこの作品が「歌物語」ということだ。

万葉集の「海ゆかば」を軍歌として解釈してプロパガンダしたのが軍国主義だった。それを逆手に取って「軍艦マーチ」をセンチメンタルな文学としたのが太宰治だった。本歌取りみたいなものだ。

モーツァルト『魔笛』のパロディにもなっていた。娘たちは夜の女王娘。魔笛はデーモンの仕業。

太宰の妻、津島美知子の母の島根県在住の頃体験した話をもとに書かれた作品。

『ラロシフコー』(1939年)

芥川龍之介はビアス『悪魔の辞典』を模倣して『侏儒の言葉』を書いたが、同じように「ラ・ロシュフコー箴言集」をもじったもの。皮相的なのか、皮肉的なのか、太宰らしさを感じるエッセイ。

『黄金風景』[1939年]

初出は「国民新聞」[1939(昭和14)年]。子供の頃辛く当たっていたお慶という女中が、20年ぶりに「私」に訪れるという話で。太宰が石原美知子との結婚式を挙げたその夜に、少しの淀みもなく一気に美知子に口述筆記させたと言われている作品。

石原美智子と挙式を上げたその日の夜に口述筆記させたとある。石原美智子との「処女作」ということになるのだろうか?理想の家族が、かつての虐めていた女中の姿なのだ。ほっろとしてしまう。そういう女中はいたのだろうが、あくまでもフィクションだと思う(そこが太宰の小説の上手さだ)。太宰の頭の中にあった女中の未来を自分たちの未来と重ねたのだろうか?

『女生徒』[1939年]

初出は「文學界」[1939(昭和14)年]。5月1日の起床から就寝までの少女の一日を描いた話で、少女の心理の移り行く様を丹念に写し取っている。当時、文芸時評を担当していた川端康成は、「「女生徒」のやうな作品に出会へることは、時評家の偶然の幸福なのである」と賛辞を送った。

有明淑という19歳の太宰ファンの日記からこの短編が出来たわけだが。出来事よりもその文体はまさしく太宰のもので ちょっと優等生キャラだけど中身はオヤジギャルぽさがあるギャップ萌えの文章を1939年という戦時に向かう中で今のラノベ風に描いているのだから、それはすごいことなんだ。太宰の女性独白体の文章は太宰の意匠とも言える。それでもところどころでオヤジの嫌らしさが出ている。

『座興に非ず』[1939年]

初出は「文學者」。おのれの行く末を思い、生きているのがいやになった私が、東北農村の魔の門であり故郷に通じる上野駅の光景の中で「自殺は座興に非ず」との真情を吐露する。自己存在に対する解きがたい不条理を道化化した作品。

太宰治が心中未遂事件を起こした後、井伏鱒二に仲介で石原美知子と結婚をする。その生活基盤の中で比較的順調な作家生活を送ることになる。読者も増えたが文学界(旧世代)からは反感も持たれたのだろう。その反論というような、実際に太宰の文学は生活に密着していたのだ。東京に上京したての青年は太宰の分身のように思える。その分身を使って道化術を施しての短編小説。

『デカダン抗議』[1939年]

初出は「文藝世紀」。遊蕩児を描く太宰の作品が、世間で「デカダン小説」と呼ばれることに抗議する意図で執筆されたもの。自分の好色がロマンチックなものであるという主張は興味深く、長い間心に思っていた浪との再会の話も印象的である。

太宰が「ドン・キホーテ」を目指しながらも彼の高貴さには及ばないとし、それならば好色(江戸戯作もの井原西鶴に倣ったのか?)の「ロマンチシズム」にわが文学をかけるという宣言。その「ロマンチシズム」の発端として、十二歳で芸者に一目惚れした体験を描く私小説。「想い出は美しすぎて」とならない太宰の羞恥心。しかし、それを「ロマンチシズム」に変えることが出来ると信じていたようである。

『皮膚と心』[1939年]

初出は「文學界」[1939(昭和14)年]。左乳房の下に小豆粒に似た吹き出物を見つけた新妻の「私」が、図案工の夫に連れられて皮膚科に行く話。太宰自身によれば、本作は「男のくせに、顔の吹出物をひどく気にする」自分の気質から着想を得たということだが、結果的には女性独白体が非常に印象的な作品となっている。

28歳の新妻の独白体の文章。結婚した新妻が皮膚病になった心の叫び。夫が鶴亀化粧品の石鹸のデザイン画を描いているという。資生堂の椿の花のモチーフを太宰が気に入っていたとか。戦後復興期の作品だと思ったら1939年だった。戦時に向かう頃の作品。

後藤明生『スケープゴート』で津軽の従姉のズーズー弁と太宰『津軽』で子守に育てられたから当然津軽弁の訛りがあるという。『斜陽』の女性の語りでは見事に消されている。太宰の女性の語り手の標準語は太宰文学の意匠なってくる。『皮膚と心』はそのコンプレックスを見事に描いているのではないか?アレルギーの発疹は訛りの比喩で、それを隠すために女性の語り手の手法を見つけた(橋本治が桃尻語で書けたから自分の文体(文学)が出来たと語っていた)。男の方は無頼派で守られている感じする。副題に『表層と深層』でもいいかもしれない。

『俗天使』[1940年]

初出は「新潮」[1940(昭和15)年]。ミケランジェロの「最後の審判」に衝撃を受けた「私」が、過去に出会った女性たちを聖母に見立て語っていく話。苦渋に満ちた創作過程と内部世界をそのまま表現した自虐的な作品であり、主人公の自己批判の姿に太宰を見る向きも強い。

『女生徒』の日記を提供した有明淑の手紙が最後に出ているというので読んでみた。実際に手紙を読むとわかるが太宰の『女生徒』の文体とは違う。面白いとは思うけど太宰の『女生徒』あっての手紙だからだろう。

この短編は書くことがなく近況などを書いている。また『人間失格』の予告が出ている。あとミケランジェロの「聖母子」の写真を眺めながら自身と重ね「聖母子」から連想される女性像を並べていく。「俗天使」は優しくされると卑屈になってしまう太宰か。それでも貧しいマリヤ(作品生み出してくれる聖母)を絶えず求めているのだろうか。

『誰も知らぬ』 [1940年]

初出は「若草」[1940(昭和15)年]。41歳の安井夫人による20年前の回想で、芹沢さんやその兄さんとの関係など、ずっと胸に秘められていた誰も知らない過去の秘密が打ち明けられるように語られる。思い出の告白の形式であり、他者との様々な関係を交えた問わず語りの形式でもある。

40過ぎた安井夫人が青春時代を振り返る短編。安井夫人は小市民的生活を送っている。その回想として青春時代の女友達との思い出を語る。まず文学の話で語り手は森鴎外の歴史小説や志賀直哉の短編小説が好きだったが友人の芹川さんは有島武郎が好きだという。有島武郎は白樺派だけど自殺した作家で太宰の過去と重なる。そして芹川さんはそんな人生を送らなかったが結婚して朝鮮に行ったという不幸さを感じる。芹川さんの兄との妄想恋愛が主題。その兄はお菓子屋さんを継いで幸せな家庭を築いている。思いは過去のフィクションへ。

『古典風』[1940年]

初出は「知性」。伯爵美濃英樹の嗣子・十郎と下婢のてる、KR女史をめぐる恋愛の物語で、十郎の苦悩が自作の物語と重ねられながら描かれている。未発表の旧稿「貴族風」に手を加えて発表したもので、登場人物同士の繊細な人間関係が読みどころとなっている。

太宰治の物語風短編。未発表の「貴族風」を改作したものだという。前作を読んでないのでわからないが、「C章」の女性騙りは、太宰の十八番だった。この頃は口述筆記させた作品も多いので、太宰の文体は短文で句読点が多い。これから発展させた『女生徒』文体(口語風文体はラノベ)によって現在も受け継がれつつある。その疾走感が素晴らしい。『走れメロス』の後の作品なのだ。

『盲人独笑』[1940年]

初出は「新風」[1940(昭和15)年]。「はしかき」「あとかき」に挟まる形で盲目の箏曲家・葛原勾當「二十六歳、青春一年間の日記」が置かれているという形式の作品。「「葛原勾當日記」」を素材としつつも、単なる引用でない点に、太宰の創作態度が伺える。

琴の名手は、稽古日記を書き続けたことによって名前が残った。音楽は、エリック・ドルフィーの言葉を待つまでもなく、外に放たれると消えゆくものである。その音楽性と毎日の努力がそこにあるのである。この日記に太宰は励まされたのかもしれない。毎日書くことは、尚も自身には必要なことだった。

『パウロの混乱』

初出は「現代文学」[1940(昭和15)年]。同郷の先輩作家である葛西善蔵を碑を故郷に建てたいと、今官一とともに内談するという前置きから始まり、今が雑誌にパウロについて書いたことをきっかけに、太宰が聖書のパウロ書簡について語っている。

太宰はキリスト者だと思ってはいたが、本人はパウロ的だったと思っていたのか?文壇のパウロ?葛西善蔵をイエス・キリスト(「私小説の神様」と呼ばれた)に見立てたのか?もともとパウロは、イエスを迫害する立場だった者がキリスト教に帰依するのだ。

『きりぎりす』[1940年]

初出は「新潮」[1940(昭和15)年]。妻による、画家として成功をおさめた夫への語りかけという形式の作品で、成功を機に変わってしまった夫への思いが綴られている。太宰自身が、「私の心の中の俗物根性をいましめた」(「あとがき」)と書いているように、妻による俗物化した男への批判と読める。

太宰の女性独白シリーズ。人妻編。太宰の人妻語りがいいのはなんとなく太宰の小市民的幸福時代とリンクしながら駄目夫(自虐的な太宰)と文学理念を語る妻の構図。これは『駈込み訴え』と語りが似ているような一気にまくしたてるリズム感ある文体。これも口述筆記かもしれない。ラストの背中で鳴く「きりぎりす」。イソップの「キリギリス」よりも芭蕉の「あなむざんや甲の下のきりぎりす」を連想する。

『惜別』[1940年]

初出は朝日新聞社、「1940(昭和15)年]。60歳を過ぎた老医師の手記という形式の作品で、田中と周さん(後の魯迅)との交流、周さんが文芸への道を目指すまでが描かれている。魯迅の「藤野先生」の内容を軸とした翻案小説といった趣がある。

『惜別』は日本文学報国会によって書かれた作品であり戦時中の日本国家を礼賛する内容で魯迅『藤野先生』の本歌取りのような作品。ただ単純に国策文学的な作品として読んでいいものかどうか?魯迅『藤野先生』では無意識に集団に寄り添ってしまう自己と変革しようとする自我の対立。そこが個人的な文学の導きとなっていく。

太宰『惜別』は当時の日本礼賛にはなっているが、魯迅をモデルとした学生と太宰らしき学生の群衆からの孤立と共感だ。魯迅は清国を文学によって変革しようと決意して日本を去る。魯迅への共感は翼賛的な日本とは逆の道へ。

『清貧譚』[1940年]

初出は「新潮」。「聊斎志異」における「黄英」の翻案小説で、菊作りの愛好家・馬山才之助が旅の帰途で知り合った姉妹と意気投合し、家の納屋で生活させるという話である。才之助の生き方と頑固な性格を喜劇的に描き出している。

太宰治の小説乱造時期で、古典文学からの翻案小説も多かった。中国の古典「聊斎志異」からの翻案で元ネタを大宰風に書き治すのが上手い。芥川龍之介の影響だろうか?それと忘れてはならないのは、才覚ある弟の他に姉の存在だ。妻への感謝を感じさせる内容。菊作りは文学なのだ。

『新ハムレット』[1941年]

初出は文藝春秋社、「1941(昭和16)年]。作者による「はしがき」と九幕の戯曲からなり、基本的にシェークスピアの「ハムレット」の筋を利用しているが、オフィリアの妊娠、ガーツルートの自殺など幾つかの改変が見られる。太宰自身は本作について、「新しいハムレット型の創造と、さらにもう一つ、クローヂャスに依って近代悪というものの描写をもくろんだ」と述べている。

太宰治が自身をハムレットとしたパロディか?シェイクスピアよりも面白いと感じたのはやはり現在に近いからか。でもこれが書かれたは戦時中だ。その中で常識人として描かれるポローニヤスと太宰の分身のハムレットの葛藤ドラマとなっている。

父の亡霊も叔父と母の欺瞞よりも。良識の世間というボローニヤスと反抗的なハムレットのわだかまり。ボローニヤスの息子のレヤチーズは当時の世間でいう理想的な息子。ハムレットと戦う以前に、デンマークの為にノルウェーの攻撃にあって戦い死ぬ。戯曲ハムレットと対照的な描かれ方な我がまま(戯作)太宰ハムレット。

オフェーリアが妊娠してしまうのも原作のシェイクスピアではなかったと思ったけど。だから尼寺に行けだった。『新・ハムレット』ではオフェリアは自死しない。太宰の女(一般)の扱い方なのだろうか、それほど重要な役でもない。ボローニヤスの貞操娘として、むしろボローニヤス対ハムレットになっている。

『令嬢アユ』[1941年]

初出は「新女苑」[1941(昭和16)年]。11歳年下の小説家志望の友人・佐野は、鮎の解禁日に伊豆の温泉場で出会った美しい宿屋の娘に心惹かれた。しかし、「私」はその女性が娼婦であることに気づいた。「マグダラのマリア」のような聖なる娼婦像を描いた作品。

太宰の短編はすぐ読めるからスナック菓子代わりにいい。ディナーとか重い食事ではなく、サックと。この「釣り文学」も、今100de名著でヘミングウェイ『老人と海』をやっているけど、太宰のこの軽さがいいね。若者ならこっちを読むべきだ。老人になったらヘミングウェイでもいいけど。

『千代女』 [1941年]

初出は「改造」[1941(昭和16)年]。かつて作文の天才少女ともてはやされた少女による自分の才能への疑いや不安を、太宰の特徴の一つである「女語り」の手法で描いている。物書きとしての自身の才能をめぐって分裂気味になる主人公「私」(和子)の描写は巧みで、同時代から評価も高く、現在でも様々な角度から読まれている作品である。

江戸時代の俳人千代女になれなかった綴方天才少女の話。千代女は師匠に弟子入りしたときに「ほととぎす」で句を作るように言われ、一晩中思考して「ほととぎす郭公(ほととぎす)とて明にけり」と努力の人という逸話がある。

この作品のヒロインはそういう努力が嫌い。作文も叔父に進められた。それで最初はいきなり天才少女と騒がれたけど次第に駄目になり、綴方の先生に習ったりする。この沢田先生というのは雪の描写にこだわる志賀直哉みたいだ。

結局自分で思ったように書いた作品は評価されずに燻り続ける(自己否定)するのは太宰と重なる。

『或る忠告』[1942年]

太宰が文芸誌などに作品を発表しまくった時期なんだろう。初期の頃のような切迫感はなく、家庭人として生活のための文学になりつつあった。詩人は中原中也を思わせるが太宰の心の声か?

『恥』[1942年]

初出は「婦人画報」[1942(昭和17)年]。私小説家を思わせる戸田という作家に匿名で応援の手紙を出して、最終的に会いに行くという話で、友人の菊子へ宛てた「私」の書簡という形をとっている。私小説作家と見られてきた太宰による私小説への批評ないし皮肉と考えることもできて興味深い。

和子という読書ファンが作家(太宰)に上から目線のファンレターを書く。実際に作家に会ってみると小説の世界とは違って、彼女は自意識過剰な「恥」というもの知る。それを菊子(聞く子か?)に手紙を出して伝えているのだから、むしろその手紙が喜劇作品として読者を楽しませているのだ。これは恥の上塗りでなくて、恥を書いたから菊子に楽しんで貰えたのだった。読者から作家と言えないまでも喜劇として語っている和子の手紙文の魅力だ。そう読むと面白い作品。太宰の諧謔性が出ていると思う。

『待つ 』[1942年]

初出は「女性」[1942(昭和17)年]。二十歳の娘である「私」が、毎日自分自身にもわからない誰かを小さな省線の駅のホームで待っているという話。終始、「私」の一人称による独白で語られるが、とりわけ常に前言撤回を繰り返しては巧みに読者を籠絡する。

これは太宰の「ゴトーを待ちながら」ではないのか?ただ太宰の悲しさは語り手だけが独り待つしかなく、ヴラジミールもエストラゴンもいない。ただ想像してみると面白い。少女のところへ、ヴラジミールとエストラゴンが来ますように。

『炎天汗談』[1942年]

初出は「芸術新聞」[1942年]。「暑い」ということをくり返しながら、とりとめもなく語っている。新橋演舞場で見た文楽についての話から始まり、修行というのは天才に至る方法ではなく、若いときの才気を持ち続けることであるという持論が展開される。

古典の変わらなさを言っているのだが、汗談(歓談ではなくて)としているから自身の文学の変わらなさのボヤきでもあるような。古典を題材にしていくらでも作品を生み出してはいるが、もがいているようにも思える。

『天狗』[1942年]

初出は「みつこし」[1942(昭和17)年]。野沢凡兆の句を出発点に、とくに松尾芭蕉と向井去来について苦言を呈している。それぞれ、詳細に鑑賞しながらどこがまずいかを述べる点は読み応えがある。最後に偉そうに述べる自分を「天狗」としている。

芭蕉の弟子凡兆と去来が編集した俳諧撰集(連歌のように次々繋げていく俳句)での凡兆の俳句を絶賛するが続いての芭蕉の句をつきすぎだと貶す。その後の去来の句は野暮だとする。

市中は物のにほひや夏の月 凡兆

あつしあつしと門々の声 芭蕉

二番草取りの果たさず穂に出(いで)て 去来

本来俳句の作者の心情はあまり読まないものだが、太宰はここで師匠と弟子の間で交わされる俳句の中にそれぞれの心持ちを読んでいく。太宰の立場は、凡兆なのかな?凡兆を芭蕉に楯突く反乱分子とするが、それでも芭蕉の力を認めている感じがするのは、結局は芭蕉の弟子になるしかない凡兆のやるせなさを語っている。その間に入って四苦八苦している去来のひとり得意顔を文壇に喩えているようにも感じる。最終的には、俳句は偶然の産物で一生に数句名句があればいいという。それを述べる太宰自身を天狗だとしているのだが、俳句の名人として歴史に残った人々を称える。

『文盲自嘲』[1942年]

太宰の自虐が入っているが面白い。面白さはそれ以前に書かれた『盲人独笑』を読まねばならない。葛原勾当は、日記を書く(盲人だからハンコだったわけだが、それが現在の活版術に繋がっている)のを密かに独笑していたのかもしれぬ。音楽ならば独奏なんだけど、日記だから独笑なのだ。それが太宰自身に返ってきてきてしまい自嘲するしかなかったという落ち。

『十二月八日』[1942年]

初出は「婦人公論」[1942(昭和17)年]。「昭和十六年の十二月八日」に「日本のまづしい家庭の主婦はどんな一日を送ったか」について書かれた作品。主婦のモデルが津島美知子、主人は太宰自身、園子が太宰の長女、また亀井勝一郎や今官一など現実の人物も登場する。開戦の様子をごく平凡な市民の目で描いた好作。

太平洋戦争が始まった昭和十六年の十二月八日に書いた主婦(作家の妻)の日記の体裁を取っている。ラジオで軍歌が一日中流れていたのと、銭湯で娘と入浴しているときの美しい一日が相対的に描かれている。

もし娘が70年代に生きて戯作ミュージシャンと結婚していたら?P.K.ディック『ティモシー・アーチャーの転生』のパラレル・ワールドの「太宰の転生」を想像してしまう。

ジョン・レノンが亡くなった日、ラジオは一日ビートルズの曲を流している。四畳半フォーク・ソング戯作ミュージシャンと結婚したお花畑(フラワー・チルドレン)の妻の1980年12月8日の日記を想像した。

『散華』 [1944年]

『雪の夜の話』 [1944年]

初出は「少女の友」[1944(昭和19)年]。東京で兄夫婦と3人で暮らすしゅん子を語り手とした女性独白体で、小説家の兄と夏に出産予定の兄嫁との関係が描かれる。戦争末期において、一家団欒を大切にして気高く生きようとする作者の姿勢を際立たせた作品である。

ダメンズ作家とその妹の話。妊婦の姉に雪の日にスルメを買ったけど落としてしまった。東京(吉祥寺)に降る雪景色を眼に焼き付けていたから。それは義兄が話してくれた溺死した水平のファンタジーを聞いて。太宰らしい幸福な家庭と溺死する男。東京の雪景色は白樺派か?作家の兄は東京に比べものにならない山形の雪景色を俺は見たという。それは汚れているのだろうと妹が思う。太宰のリアリズムの言葉だと思う。雪景色に覆い隠された汚れた過去の生活。

『新釈諸国噺』(1945年)

『お伽草子』(1945年)

『竹青』(1945年)

初出は「文藝」[1945(昭和20)年]。醜い妻と冷酷な親戚にいじめられていた湖南省の貧しい書生・魚容をめぐる話。魚容は、ついに妻を殴って家を飛び出し郷試に応じるが、落第し故郷に帰ることになる。単なる原作の模倣ではなく、虚構を加えることによって、物語の背景や登場人物の心理などを細かく描写している。

『新釈諸国噺』の後に書かれた中国『聊斎志異』によって書かれたファンタジー。ちょっと綺麗過ぎるか。官吏試験を目指しては落第する青年が、人生に嫌気がさして、洞庭湖(屈原が飛び込んだ湖だという)で呉王廟を守る神烏を眺めて寝転んでいたらいつの間にか眠ってしまい烏になった世界と人間界を行き来する。結局、人間界に戻るのだが、太宰が創作活動を積極的にしようとした時期と重なるのか。結婚して、子供が生まれて、日本は敗戦間際だったが太宰の作家時代では幸福だったのかもしれない。太宰の純真すぎる一面が覗けたようなファンタジー。

『朝』[1947年]

初出は「新思潮」[1947(昭和22)年]。若い銀行員・キクちゃんの部屋という秘密の仕事部屋を持っている「私」は、ある夜、泥酔状態のままキクちゃんの部屋で熟睡してしまう。男の本能とも思える「私」の欲望と微妙な揺らぎを抱えるキクちゃんとの会話が簡潔に描写されている。

これは危ないオジさんの話。でも何もなかったんだと信じたい。

『ヴィヨンの妻』[1947年]

初出は「展望」[1947(昭和22)年]。泥酔状態で帰り、借金を作ってくる大谷を夫に持つ「私」が、大谷が泥棒を働いた椿屋で働くようになるという話。戦後の太宰文学を代表する作品のひとつで、太宰とイメージが重なる大谷と、妻の「私」の繊細な関係が見事に描かれている。

NHKの「朗読」で。映画『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』を見て原作を読んだ。佐知は単なる天然だ。神を信じるとか信念はないのだ。ただ世間が汚れてしまっているから(敗戦直後で正直に生きる者なんていやしない)汚されても生きていこうとする。それが眩しいのだ。作家の方は軟弱(純粋)だったということではないのか?

映画『ヴィヨンの妻 桜桃とタンポポ』

『おさん』[1947年]

初出は「改造」[1947(昭和22)年]。魂が抜けたように卑屈で頻繁に愛人の元へ出かけ、革命について説く、元ジャーナリストを夫に持つ「私」の繊細な心情が語られている作品。その豊かな作品世界は、短編ながら戦後の太宰を理解する上で示唆に富む。

「おさん」は近松門左衛門『心中天の網島』の心中される側の妻の名前。妻の視点から心中事件を眺めている妻の独白。おさんが思い出す歌「女房のふところには/ 鬼が棲むか/ あああ/ 蛇が棲むか」があるけど、良妻賢母のような「おさん」がそうした気持ちになるのは何故だろう?

実は近松門左衛門にはもう一つ別に「おさん」をヒロインにした通称「おさん茂兵衛」の『大経師昔暦』があった。こちらは妻の不倫駆け落ちを描いて獄門刑になる。おさんは密かにそれを望んでいたけどなれなかった。夫への恋心は鬼心のあこがれとして秘めていた。

『メリイクリスマス』[1947年]

初出は「中央公論」[1947(昭和22)年]。津軽の疎開先から1年3ヶ月ぶりに東京へ戻った「私」は、5年ぶりにシズエ子に会う。シズエ子へのほのかな恋と、その母への思いが描かれた作品。終戦ののち、すぐに三鷹に戻り仕事場を借りて書いた戦後第一作。

これは戦後を描く作品。語り手の私は、知り合いの娘に東京で偶然出会う。母親とは性的な関係はなくただ酒を振る舞ってくれた金持ちの未亡人(『饗応夫人』)。広島で空襲で亡くなったという。娘はアリエル(天使)の本を求めて緑の帽子に真っ赤なレインコート。クリスマス・ファッションか?男へのプレゼントと言ってもおかしくないが、母の話を聞かされ通夜の席のようにうなぎ屋に入る。東京弁の酔っぱらいの話に辟易する。そしてその男の「ハロー、メリイ、クリスマス。」の大声。場違いな声。

『饗応夫人』 [1948年]

初出は「光」[1948(昭和23)年]。終戦後、未帰還の主人の同僚である笹島先生とばったり会った奥様が、それ以後、ひたすら笹島先生に対して献身的に尽くすという話。無私の奥様は病弱を憂い、怯えながらも、「義」のために夫の旧友に饗応するが、そこには「死」の気配を漂わせながら底知れぬ優しさを追求する姿が女性の描かれている

戦後、行方不明の夫の友人である笹島先生(医者)とばったり出会い、それから奥様は笹島一行を饗すために心身をすり減らすのを女中の視点から描く。女中は笹島一行を迷惑な存在として、奥様はただ耐え忍ぶ女として描く。何故、奥さんは迷惑な客を向かい入れるのか?そしてこの「饗応夫人」には実際にモデルがいたそうで、桜井浜江という画家のアトリエで大勢の人が集まっていたという。

もうひとつ、『饗応夫人』のための音楽

『徒党について』[1948年]

初出は「文藝時代」[1948(昭和23)年]。「徒党」というものについて、途中、「孤高」「弧低」というものに触れながら語っている。太宰は、「徒党」においていちばん苦痛なものは「馬鹿らしいものを馬鹿らしいと言えない」ことであるとし、「徒党」には「友情」「信頼」が無いと結ぶ。

孤独な人間が、孤立したと思ったら孤高の人となる。孤高ということで取り巻きの徒党の中に組み込まれる。それならば孤低の人を選ぼうという太宰治の言葉に感化されるわけではないけど、わいは孤低の人だな。

『如是我聞』(1948年)

『人間失格』[1948年]

参考書籍

豊島与志雄『太宰治との一日』(1951年)

大正時代に注目をされ、戦後まで活躍した小説家、翻訳者、児童文学作家である豊島与志雄の随筆。「文学以前」[河出書房、1951(昭和26)年]に収録。日曜日の午後、太宰治が家を訪ねてきた。愚痴を聞いてください。それは彼らしくない発言だった。だが、仕事の話を始めるものの、愚痴らしいものはこぼれてこなかった。

太宰治の葬儀委員長をやった先輩作家。坂口安吾の追悼文とは違い、大人の追悼文という感じだ。要は太宰の顔が一つではなく、様々な相貌があったということだと思う。それは心中相手にも言えることで立ち位置によって違うのかなと。この後に安吾の追悼文を読むと太宰治を多面的に読めるかも。

檀一雄『小説 太宰治』

福田恆存『芥川龍之介と太宰治』 (講談社文芸文庫)

坂口安吾『太宰治情死考』[1948年]

初出は「オール讀物」[1948(昭和23)年]。同年に玉川上水で情死を遂げた太宰治について、自身の見解をまとめたエッセイ。「太宰の自殺は、自殺というより、芸道人の身もだえの一様相」だと述べた上で、センセーショナルな事件に対し作家は「作品がすべてゞある」と記した。

映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』で坂口安吾(藤原竜也)も出てきたなと思って読んでみた。太宰と情死した山崎富栄を二階堂ふみが地味めだけど内に秘める恋する女を演じていた。坂口はつまらない女の「すたこらさっちゃん」とか太宰が呼んでいたと言う。作家は作品が第一で、酔っ払っていたものだとする坂口安吾の言葉。真実はどうなんだろう?

加藤典洋『太宰と井伏 ふたつの戦後』を読むと太宰に自殺願望もあったのだろうと。安吾が太宰は自殺する気がなかったというのはやっぱ残された家族を庇ってのことだと思う。

加藤典洋『完本 太宰と井伏 ふたつの戦後』 (講談社文芸文庫)

思考の力で〈世界〉と対峙し、惜しまれつつ逝った批評家、加藤典洋氏。

「愛着深い本」と語った本書は、生前最後の文庫となった。

文庫版あとがきと自筆年譜に、氏の最晩年の胸のうちが綴られる。

「ようやく私は一人の「老人」になることができたと思っている。(中略)「老人」とは世を捨てることではない。「若い人」を助ける「一歩身を引いた」、「自分の分限を知った」社会的人間のことである」

(「著者から読者へ」より)

「人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ。」(「ヴィヨンの妻」)

四度の自殺未遂を経て、一度は生きることを選んだ太宰治は、戦後なぜ再び死に赴いたのか。

井伏鱒二と太宰治という、師弟でもあった二人の文学者の対照的な姿から、今に続く戦後の核心を鮮やかに照射する表題作に、そこからさらに考察を深めた論考を増補した、本格文芸評論の完本。

與那覇潤

太宰や三島はだれもが認める「極端な人」だが、井伏のように恬淡に徹しきる人もまた別の極端なのだ。凡人たるわたしたちはひっきょう、太宰と井伏のあいだに広がる人間的な、あまりに人間的な原っぱを、ねじれながら生きていくしかないのだ。実質的に太宰論である本書にあえて附された『太宰と井伏』のタイトルを、ぼくはそうしたメッセージとして受けとる。 (解説より)

すぐに感想が書けずにいたが、『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』を今日見てきて映画とこの本が重なって見えた。この太宰の別れなければならなかった元妻の小山初代のストーリーが芸者であるリンさん(『この世界の(さらにいくつもの)片隅に』)の周辺の女性たちのドラマとして見えてくる。小山初代とは心中未遂事件(『姥捨』に描かれている)のあと別れる。その後、彼女は戦時中に生きていくために慰安婦(近藤富枝『知らざる太宰治の幼妻』で噂があった)として中国へ渡ったということ。そしてその後心臓発作とも病気を苦に自殺とも言われている。

猪瀬直樹『ピカレスク』で太宰が井伏の『薬屋の女房』を読んで太宰の薬物中毒で精神病院に入院しているときの様子を面白おかしく描いて、それで「井伏さんは悪人です」と言ったという。ただ太宰はよく善悪でものを言う人だった。そして『薬屋の女房』にしても文学として読むならば諧謔だけではなくそこには同情的視線も描かれていて決して悪い作品ではない。さらに井伏鱒二はそういった太宰の言動を知っていた。文学者は文学を通して太宰に答えたのだった。

井伏の代表作『黒い雨』で原作は「重松日記」にはないメッセージを書き足している。原爆のあとに蛆虫や蝿が死者にたかる光景を見て、太宰が愛したヴォルテールのウジ虫の詩を痛烈に批判する。「正義の戦争」よりも「不正義の平和」を選ぶ。太宰は初代と別れたあとに井伏の紹介で石原美知子と再婚して中期安定期に入る。その時代によく書かれたのが女性独白体の短編郡。どこかしら理想的な家庭の幸福を求める女とそれに反する男。しかし太宰は次第に「生活の幸福」よりも「文学の純粋さ」を求めるようになる。

それは戦争で死んでいった青年の手紙「ぼくはお国の為に死にますから、太宰さんは文学のために死んでください」で戦争で犠牲になった者たち(そこに初代も含まれる)に対してのうのうと疑問もなく生きている自分自身に対する怒りがあった。その怒りは井伏にも向けられた。

加藤はいう『敗戦後論』は日本人が置き去りにしてしまった死者たち、そこで三島由紀夫と太宰は繋がったという。太宰は日本人を考えたというよりもっと個人的なことだと思うのだが。太宰の中にあった資本家の家に対する負い目が左翼運動から文学へ。

連想されるのは小林多喜二と田口タキとの関係。太宰は小林多喜二にはなれなかった。

安藤宏『「私」をつくる――近代小説の試み』

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?