全文公開『空をゆく巨人』 第一章 生まれながらの商売人

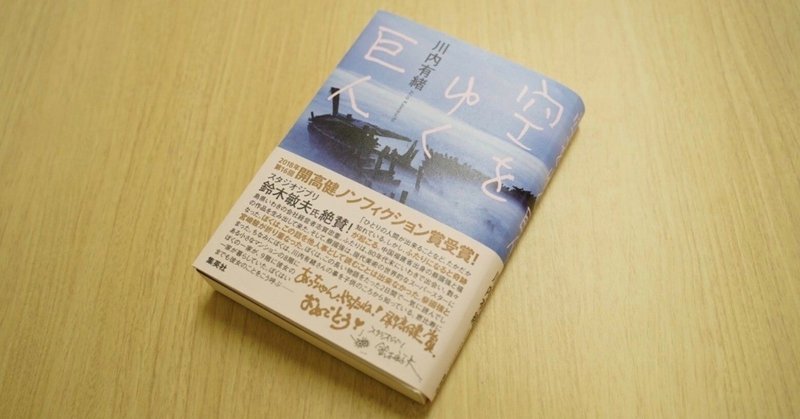

第16回 開高健ノンフィクション賞受賞作『空をゆく巨人』(集英社)をnoteで全文公開中。今回は第一章 です。

第一章 生まれながらの商売人(いわき・一九五〇年)

ドジョウと手裏剣

子どものころ志賀は、眠りにつく前に父の話を聞くのが楽しみだった。父、忠之の話のバリエーションは多くなく、毎回三つの物語を繰り返し話したそうだ。なかでも、好んでリクエストしたのは、「わらしべ長者」に似た話だ。

「あれは、『むかし、むかし、道でネズミが死んでいました。そのネズミを子どもが拾って歩いていると、今度は猫がやってきました……』で始まる話だったよね。たとえ同じものでも、持つ人や場所が変わると、大切なものになるという話だったなあ」

なるほど、いかにも志賀らしい。彼は、ごく普通の農家に生まれながら、様々な出会いや運に恵まれ、商売でひと財産を築くことになる。

志賀は五人きょうだいの末っ子として、一九五〇年に生まれた。家は平(たいら)市(当時)にあり、太平洋の浜辺と常磐(じょうばん)線平(たいら)駅(現在のいわき駅)のちょうど中間、どちらからも五キロほどのところだ。

「土間と囲炉裏がある古い家だったよね。ガスや水道なんてもちろんないよ。水は、井戸水だった。囲炉裏で味噌汁をつくって、かまどでご飯を炊いて。電気だけはもう来てたけど、電球は家にひとつあるだけで、それをあちこちの場所に移動させて使ったんだ」

一九五〇年といえば、広島や長崎に原爆が落とされ、戦争が終結した五年後のことだ。どんな年だったのだろう。調べてみると、NHKがテレビの定期実験放送を開始し、プロ野球が日本シリーズを開催、美空ひばりの『東京キッド』が大ヒットした年らしい。ただ、志賀がテレビを目にするのは何年かあとで、家では、家族みんなで一台のラジオに耳をすましていた。

両親の忠之と三重(みえ)は、絵に描いたように勤勉で、夜明けと同時に馬や鶏の世話を始め、田畑を耕し、薪(まき)を割り、と日が暮れるまで休みなく働いた。

「夏になるとナスがたくさんとれたよね。油いため、焼きナス、漬物とかいろんなふうにして食べて。納豆や豆腐も食べたね。魚はお祝い事のときだけ。肉は鶏をつぶしたときくらい」

そんな話を聞きながら、私は母の故郷を懐かしく思い浮かべた。阿武隈(あぶくま)山地の山間(やまあい)にある上遠野(かみとおの)という村で、八〇年代に入っても茅葺(かやぶ)き屋根の家が立ち並び、モオオオという牛の鳴き声が響いていた。同じいわき市といっても、志賀が生まれ育った平市とは、六〇キロも離れているが、七歳しか違わない母と志賀の話には共通点も多かった。そのひとつは、石炭にまつわる話である。

「子どものころ、炭鉱の近くに住んでいる人は石炭を拾ってきて、家の囲炉裏で使ってた」と母はよく私に話したものだが、志賀も「川のなかに石炭が落っこちていて、拾っている人がたくさんいた」と思い出す。そう、このあたりは、日本でも有数の石炭城下町だった。常磐炭田は、福島県の富岡町から茨城県までまたがる巨大炭田で、当時の労働者はおよそ二万人。採掘された石炭は、常磐線の各駅から鉄道輸送され、首都圏の京浜工業地帯などで利用された。のちに多くの発電所が建てられ、首都圏の生活を支えることになる福島県の浜通りは、このころすでに都会のエネルギー供給源として機能していた。

志賀が小学校にあがる五〇年代半ば以降、政府の経済白書には「もはや戦後ではない」という言葉が出現し、白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機が「三種の神器」と呼ばれるようになるわけだが、志賀家ではまだ昔ながらの生活が続いていた。両親は、冬になると山に木材を伐(き)り出しに行き、煮炊きや風呂の湯を沸かすのに使った。ふたりが仕事をする場所が、志賀の遊び場になった。特に好きな遊びは、食べられるものを探すこと。

「田んぼでの作業のときは、ザリガニ獲り、イナゴ獲りとか。山仕事のときは、栗拾いや百合根掘り。稲の刈り入れのときは、稲束を重ねて〝布団〟をつくって昼寝をして。その心地良さを、いまでもよく思い出すよ」

すぐ上の兄とですら七つも年が離れていたので、たいていはひとりで遊んでいた。また、上の四人とは父親も異なっている。兄や姉は、志賀の父の兄、つまりは伯父の子どもなのだ。

上の四人の子どもの父親・武忠は、第二次世界大戦でビルマに出征し戻ってこなかった。未亡人となった三重と四人の子どもの将来を心配した親戚は、東京で技術者として働いていた武忠の弟、忠之を故郷に呼び戻し、残された家族のことを頼んだ。「その詳しいやりとりまでは、知らない」と志賀は言う。とにかく、三重はその提案を受け入れ、昨日までは義理の弟であった忠之と再婚し、五番目の子どもとなる忠重を産んだ。そうして、突如五児の父となった忠之は、休む間もなく働いた。

だから幼い志賀は、毎日ひとりきりで過ごしたが、寂しくはなかったようだ。むしろ色々なことに興味を持ち、自分の手で小遣いを稼ぐことさえ覚えた。

「台風が来ると近所の川が増水するから、橋桁(はしげた)から網を出すと、両手いっぱいのドジョウが獲れんだよね。井戸水で泥を吐かせてから市場へ持っていぐと、俺のお小遣いになったんだぁ」

父は物知りで、大方のものは自分でつくれた。小学校に忍者ブームが訪れたときのことである。志賀が土間で金属の部品を金槌(かなづち)でたたき、手裏剣をつくっていたところ、父が突然そこに入ってきた。「危ない」と叱られるかと思いきや、「叩いて伸ばしただけじゃ硬くならない、焼き入れしたほうがいい」とアドバイスをくれ、農作業を中断し、火を熾(おこ)すと、丁寧にやり方を見せてくれた。そんな父のおかげで、志賀は自分で工夫してものをつくる面白さを知った。

母、三重もまたおおらかな人物だったようだ。

「家には行商人や物乞いもよくやってきたんだけど、どんな人でも母は歓迎してお茶を飲ませたよね」

あるとき、包丁を売りにきた行商人にお茶を出すと、その人はいつまでも軒先(のきさき)でくつろいでいる。志賀は「商売は大丈夫なのかな」と心配になり、数本の包丁をつかむと、自ら訪問販売に出かけた。三本を売りさばき、売り上げを行商人に渡すとたいそう喜ばれ、坊や、これをあげるよ、と売り上げの一部をくれた。

「このときの経験が、モノを売る楽しみの原点になったのかもしれないな」

ふたりの親友

志賀の型破りな性格は、すでに一〇代のころには顕著だったと証言するのは、五〇年来のふたりの盟友、品川裕二と藤田忠平(ちゅうへい)である。

高校進学の際、志望校に入れなかった志賀は、浪人して成人学校(予備校)へ通いはじめた(当時のいわきでは高校浪人は決して珍しくなかった)。その隣の席には、同じく「し」で名字が始まる品川裕二が座っていた。

品川の目には、志賀はどんな少年に映ったのだろう。

「そりゃあさあ、〝驚異〟だったよねえ!」

ふだんは口数が少ない品川だが、このときばかりは、よくぞ聞いてくれた! というように意気揚々と話しはじめた。潜水士として三〇年も海の世界で生きてきた品川は、いったん口を開くと、飾り気のない威勢のよい話し方になる。誰よりも強いいわき訛りが私の耳には心地がいい。

「学校の他の生徒にさあ、(志賀は)イチゴを持ってこさせてるわけ。それで机の下に隠して授業中にずうっとイチゴを食ってんだよね。口の周りは真っ赤に染まってた。何だ、こいつは!? って思ったね。自由奔放すぎる! って」

もうひとりの盟友、ギャラリストの藤田忠平もまた、成人学校の同級生だ。茨城県磯原(現在の北茨城市)の農家に生まれた藤田も、やはり志賀の行動に唖然(あぜん)とさせられたそうだ。いつもジャケットを着て穏やかな声で話す藤田は、物静かな文化系タイプである。

「入学早々、廊下で悪ふざけしている奴がいて、喧嘩が始まったのかと思うくらい派手な取っ組み合いをしているんです。その日、志賀君はヒバリのヒナを拾って学校に持ってきていて、そのことが原因だったようです」

晴れの日でも裸足(はだし)に長靴といういでたちの志賀を見て、「けったいな奴だなあ」と感じたものの、不思議と波長が合った。仲良くなると、志賀は藤田の家にもよく遊びにくるようになった。磯原は、志賀の二番目の兄・武平が炭鉱で働いていたところでもあった。

「あそこらへんには映画館もあって、住宅もいっぱいあって、兄が就職した当時は、(炭鉱は)花形の就職先だったよねえ。でも、いまあの辺にいくと、もうなあんにもないよ。石炭がすっかりダメになって、兄も自衛隊に再就職したよね」

そう志賀が言う通り、このころ石炭は下り坂を転がり落ちるような斜陽産業だった。常磐炭田史研究会によれば、一九五五年ごろの日本のエネルギー供給源は、石炭が七八パーセントで石油は二二パーセント。しかし、そのたった七年後には、石炭が四八パーセント、石油五二パーセントと逆転。さらに、一九六五年には東海発電所で初めての原子力発電に成功し、日本の原子力時代が幕を開ける。そういうわけで、志賀や藤田たち戦後世代は、急激なエネルギーシフトを肌で感じながら多感な時期を過ごした。

変わったのはエネルギーだけではない。一九六〇年、政府は「所得倍増計画」を発表。農業人口を大幅に減らすことで、工業分野に労働力を回すという政策を打ち出し、全国的に工業化が進んだ。

そんな右肩上がりの景気のなかで、常磐地方は、エネルギー移行時代の生き残り策を必死に模索していた。当時の切迫した雰囲気は、映画『フラガール』(二〇〇六年公開)にも表現されている。石炭で顔を真っ黒にして働く男たちが吐き捨てる「このクソ寒い東北にハワイなんて」というセリフ。これが、当時の労働者の荒(すさ)んだ気持ちをみごとに表しているだろう。石炭の町にハワイ。冗談のようだが、これは追い詰められた常磐地方の一世一代の賭けであった。

一九六六年にオープンした常磐ハワイアンセンター(現在のスパリゾートハワイアンズ)は、「千円持ってハワイに行こう!」というコピーが人々の心をつかみ、初年度は一二〇万人もの来場者を記録、久しぶりの明るいニュースとなった。同じころ、福島県の海沿いの一四市町村が合併し、「いわき市」が誕生。日本一の広域都市というスケールメリットを利用して、工業団地や港湾などの基盤整備と工場誘致を行い、炭鉱の町からの脱却を果たした。

大学生で社長になる

さて一六歳になった志賀、藤田、品川は、めでたく三人揃って地元の名門、福島県立磐城(いわき)高校に入学。高校生になった志賀は、ますます型破りな行動を連発した。

「いきなり学校にバイクで来たことがあったよね。仲良くなった解体屋の親父からバイクを安くゆずってもらったとか言って。頭には、どっかから拾ってきた外国の軍人さんみたいな緑色のヘルメットをかぶってた」(品川)

学校側は、もちろん直ちにやめるようにと注意したが、志賀は何だかんだと理由をひねり出して学校の許可をとりつけ、堂々とバイク通学するようになった。

こんなふうに、人目を気にせず、自分の気持ちにまっしぐらな志賀だったが、高校卒業後に何をしたいかはわからなかった。

「大学へ行くの、やめようかな」と漏らすと、父は穏やかに諭(さと)した。

「行がなくてもなーんも問題ねえけど、このさき、俺がおめえにやってあげられんのは、大学へ行ぐ資金援助ぐらいだぞ」

父のその言葉に背中を押され、きょうだいのなかで唯一、大学進学を決意した。

「でも、受験すんの面倒だったから、どっか推薦で入れるところってことで、東北工業大学の建築学科。いんや、こだわりは全然なくて、ほんと、どこでもよかったんだぁ」

こうして、志賀は仙台にある四畳半のアパートで暮らし始めた。しかし、やはり勉強には熱心ではなく、三年生のときには、一年間休学し、知り合いの仕事を手伝ったり、マグロ漁船に乗ったりと落ちつきがない生活が続く。しかし、漁船の生活は「地獄! このまま続けたら死んじゃう」と痛感し、おとなしく大学に戻った。

ところが、ほどなくしてガソリンスタンドに勤めていたすぐ上の兄、武親(たけちか)から、「二トントラックを売りたい人がいる。買わないか」と持ちかけられた。金額は二万円。ちょうどマグロ漁船の給料があったので、「買う」と答えた。

使い道を考えていると、そうだ、引っ越し屋をやろうと思いつき、アパートの部屋に「社長室」のプレートをかけ、電話をひいて、手書きのチラシを大学の寮に張り出した。やがて黒電話がじゃんじゃんと鳴り始め、トラック代や電話の登録料が回収できた上に、懐には毎月約一〇万円の収入が入ってくるようになった。家賃が一ヶ月一万五〇〇〇円の時代にである。おかげで、卒業のほうは最後まで危ぶまれ、結果的には留年と休学を合わせ、六年で卒業となった。

そのころ、藤田や品川はとうに大学を卒業し、それぞれの道を歩んでいた。藤田は広い世界を見たいとアメリカに渡り、住みついていた。酒好きの品川は、酒造メーカーに就職を希望したが、面接で「趣味は?」と聞かれて「パチンコ、競馬、競輪」と正直に答えたせいで落とされ、別の仕事に就いていた。

卒業寸前まで引っ越し屋で大忙しだった志賀は、就職活動はしていなかった。そんな折、アパートの大家に「よかったらうちで働いてみない?」と声をかけられ、そのまま大家が立ち上げたばかりの会社に就職。商売好きな志賀のことだから、さぞかしバリバリ働いたのだろうと思いきや、「基本的には、お茶汲みや運転手をしてた。あまりに暇で、ちょっと仕事を頼まれただけで喜んでたよね」。

ぱっとしないままに一年が過ぎ、このままでいいのかと悩むようになった。ちょうどそのころ、サンフランシスコに住む藤田からエアメールが届いた。以前出した、「アメリカの生活はどうですか?」という手紙への返事だった。封筒を開けると、答えは「来てみなきゃわかんないよ」というもの。

そっか、じゃあ行ってみるか——。

「アメリカに行きたいので二ヶ月ほど休ませてもらえないか」と社長に頼むと、「二ヶ月はさすがに長すぎる」と言われた。

そこで、あっさり会社を辞めることにした。生まれて初めてパスポートとビザを取得し、飛行機に乗り込んだ。ポケットには、それまでの貯金と父親からもらった小遣いが入っていた。

志賀は、二六歳になっていた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

続きはこちらからどうぞ。

書籍でお読みになりたい方はこちら↓からどうぞ。

空をゆく巨人 目次

プロローグ

はじめに

第一章 生まれながらの商売人 いわき・一九五〇年

第二章 風水を信じる町に生まれて 泉州・一九五七年

第三章 空を飛んで、山小屋で暮らす サンフランシスコ・一九七六年

第四章 爆発する夢 泉州・一九七八年

第五章 ふたつの星が出会うとき 東京・一九八六年

第六章 時代の物語が始まった いわき・一九九三年

第七章 キノコ雲のある風景 ニューヨーク・一九九五年

第八章 最果ての地 レゾリュート ・一九九七年

第九章 氷上の再会 レゾリュート・一九九七年

第十章 旅人たち いわき・二〇〇四年

第十一章 私は信じたい ニューヨーク・二〇〇八年

第十二章 怒りの桜 いわき・二〇一一年

第十三章 龍が駆ける美術館 いわき・二〇一二年

第十四章 夜桜 いわき・二〇一五年

第十五章 空をゆく巨人 いわき・二〇一六年

エピローグ いわきの庭 ニュージャージー・二〇一七年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?