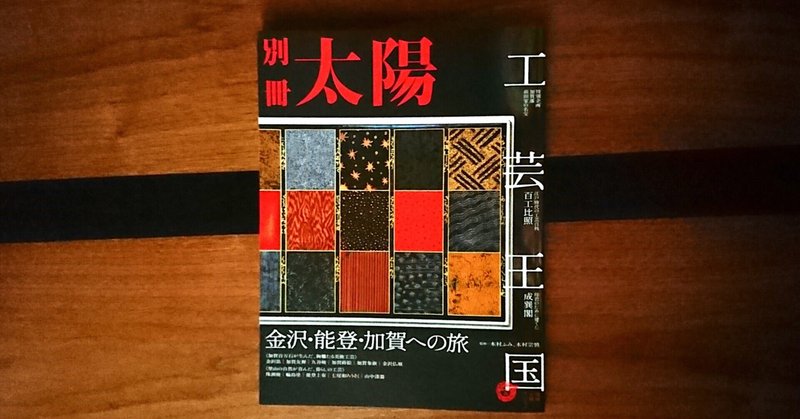

最新のお仕事|別冊太陽 工芸王国 金沢・能登・加賀への旅

『別冊太陽 工芸王国 金沢・能登・加賀への旅』(平凡社、2021年)にて、「加賀友禅」「金沢仏壇」「茶の湯でもてなす金沢の工芸」のほか、陶芸家の中村卓夫さん、加賀友禅の毎田仁嗣さん、金工の竹俣勇壱さん、陶芸家の竹村友里さんのインタビューページなど(金沢パート)を担当させていただきました。

加賀藩前田家の文化政策によって、現代に至るまで工芸大国として名を馳せている金沢・能登・加賀の工芸や茶の湯文化、古美術店、料亭や和菓子屋などを取り上げています。

取材は8月。暑さとスケジュールは大変でしたが、金沢の気風なのか、取材させていただく側なのに抹茶やお菓子でもてなしてくださって、楽しい取材でした。新幹線に乗る前は、初の長期出張(3泊4日)と大物すぎる取材先に緊張してしまって、すっごく落ち着かなくて無駄に動いていたんですけど(笑)。

「加賀友禅」「金沢仏壇」は歴史や特徴、技法などを紹介しています。他の分野の方々にも取材・写真撮影のために工房を訪問させていただきました。

展覧会場や書籍で技法の説明をされても、なかなか頭に入ってきませんが、工房を訪れるとさまざまな設備や道具が目に入りますし、作家さんに説明してもらいながら制作の様子を観察すると技法も構造も理解しやすい。

作家や職人、観光業、大学と連携して、もっと気軽に、積極的に工房見学に参加できるきっかけづくりができれば工芸界を盛り上げることができるだろうか……でも、大人数だと迷惑だろうし体験も薄くなりそうなので、少人数で質問しやすい体験の方が良さそう。

特にそれを実感したのが加賀象嵌の村上浩堂さんへの取材です。私は今まで造形のクオリティやデザインには注目しても、金属の硬さの違いや金属がどうやって外れないように嵌め込まれているのかは、考えたことはありませんでした。

確実に作品の見方が変わり、鑑賞の深度が増しました。

「茶の湯でもてなす金沢の工芸」では、大樋焼の十一代大樋長左衛門さん、茶釜の十四代・十五代宮﨑寒雉(かんち)さん、銅鑼の三代魚住為楽(いらく)さんにお話を伺いました。

何代と名跡を継承してきた方々ばかりですが、その名前には一子相伝の業だけでなく、家の興りにまつわるエピソードや歴史、関係性、精神性が詰まっています。もちろん重圧や責任もあると思いますが、みなさん、作品づくりに素直に、自然に向き合っているように感じました。

中村卓夫さんは、金沢の地で三世代続く梅山窯の陶芸家。兄も弟も陶芸家で、粘土の塊を「壊す」、うつわであることを「やめる」ことで独自性を打ち出しました。建築家・内藤廣氏設計のギャラリースペースのような家でくらしながら制作しています。インスピレーションを得られるよう、緊張感をもって生活できる空間にしたそう。

大地の芸術祭などで以前からお名前は聞いていたので、実際にお会いできて光栄でした。その夜、監修の木村宗慎さんや木村ふみさんとも過去のお仕事でつながっていたことが判明しました、びっくり!

加賀友禅の毎田仁嗣さん、金工の竹俣勇壱さん、陶芸家の竹村友里さんは、工芸王国の未来を担う作家たちとして紹介させていただきました。

インクジェット技術に詳しいからこそ友禅にしかできない表現を追求する毎田さん、日常生活に美意識を反映させるために素材やコストを考える竹俣さん、茶の湯のうつわに油彩や音楽の感性を吹き込む竹村さん。伝統と革新をまろやかに調和させるバランス感覚が現代的だなと感じました。

前田家の歴史や北陸の気候風土が反映された石川県の工芸。江戸でも京都でもない、遠い北陸の加賀藩が存在をアピールするためには、豪華さ、優美さ、堅実さ、そして趣向の凝らされたもので客人をもてなす文化的な政策が必要でした。

工芸もそのひとつ。特に茶の湯が広く浸透している金沢では、大名や文化人だけでなく、一般の人々からの需要があったことも、工芸文化を支える要因でした。こうした背景もあり、金沢・能登・加賀には独自の工芸文化が醸成されていったのです。

(おまけ)取材先でいただいておいしかったので「金沢 お菓子 白い 四角」で画像検索して駅で買ったお菓子。

よろしければサポートをお願いいたします。いただいたサポートでミュージアムに行きまくります!