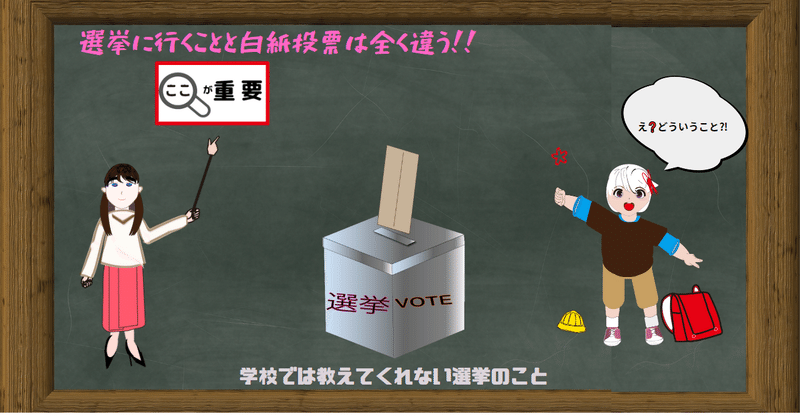

学校では教えてくれない選挙のこと

2023年4月9日に統一地方選挙の前半戦

来る、2023年4月9日に統一地方選挙の前半戦が行われた。

結果は選挙ドットコムさんを参照していただきたい。

>統一地方選挙20234月9日 前半戦 結果<

まず、選挙については、当選し、新たに議員になったり、再選された方には、より良きお仕事をしていただくことを切に願います。

1.選挙についての勘違い。

Ⅰ.選挙権と被選挙権

選挙には選挙権と被選挙権がある。

選挙権は成人年齢18歳になると自動的にもらえると思っている。当たり前の権利だが、お金の価値としては、社会人の1日分のお給料のコスト+一日の活動+交通費程度でしょう。このコストが割に合わないと思っていると危険です。

選挙について大前提を勘違いしている方がいる。これは絶対に再認識してもらいたい。

「選挙に行ったが、いまいち投票したい候補者が見つからない。ので、白紙で投票した」

上記は絶対に行わないこと。この行動は、選挙には行ったが、自分の意見を反映したことではない。選挙権を行使したことにはならない。

死票になり、投票行動にはカウントされ、投票率にはカウントされるが、分母を増やしているだけで、誰の得にもならない。

”行かないよりまし”と言われるが、ましというレベルではなく行ったなら、選挙に出ている、候補者は必ず、公約を掲げているので、そちらで判断するということをしていただきたい。でないと、権利を行使したのに、自分の意志とは異なる候補者がより当選し、生活にかかわる行為を行われてもとなる。

”たかが自分は1票しか持ってないないんだから”

それは民主主義を標榜している日本国の選挙制度の基本である、”多数決”からすると、たかが1票であるとは言えない。行かない人は棄権となり、選挙行動には全く反映されていない。

わかりやすい政治入門サイト.|https://seizisuki.com/hakusitouhyou/様にわかりやすい説明があったので参照。

投票しなかった場合は全くメリットがないことがわかる。しかし、白紙投票は投票率を上げることしたことでしかメリットがない。

投票率があがるんだからいいじゃない!

と言われる方がいるとするが、この理論は権利と義務の権利であるから成り立つのであり、選挙自体が国民の義務となっていたとしたら、明々白々です。極論だが投票率なんてそんなに関係ないともいえる。死票を数えたとしたら意味は少しはあるが、白紙委任という言葉はおとぎ話としてデマと考えてほしい。

Ⅱ.被選挙権のハードルは日本は一番高い

被選挙権は、選挙に立候補するための権利である。

▶衆議院議員、市区町村長 - 満25歳以上

▶参議院議員、都道府県知事 - 満30歳以上

▶都道府県議会議員、市区町村議会議員 - 満25歳以上

年齢の条件は上記になる。満25歳になれば、公職選挙法に抵触していなければ基本は立候補はできる。

しかし

供託金という制度があり。法務局に立候補するにあたり、議員の種類によって、供託しなければならない。当選を争う意志のない人、売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度で、選挙で規定の得票数に達しなかった場合や、供託金を納めた後に立候補をとりやめた場合は没収されます。

規定の得票数を上回れば、返還されます。

上記の表を見ていただければ、もしあなたが、大学を22歳で卒業し一部上場企業で25歳まで働き、もし、有能でキャリアが同期より秀でている人材として、退職金が出たとして、

「政治を変えたい!に国政に売って出るんだ!」と鼻息荒く、立候補をの手続きを開始。

しかし、あなたが大金持ちの家に育ち、親や、親戚がよっぽど理解があるならば別だが、無名のあなたが、300万円というお金を法務局に供託する資金があるのか。

あったとして、選挙活動費も必要である。事務所については、何とか、いろいろ、手間がかからなかったとしても掲示から、運動員の手配等にはお金がいる。選挙コンサルタントというお仕事があるが、最低金額で80万円から承ってくれるという。

あなたがもし無所属/新人/支持政党なしで立候補するという物語を描きますか。僕なら絶対しません。

2.政治に参加するストーリーはコロンブスの旅といっても過言ではないのかも

選挙権を下げろの声からの18歳の成人年齢へ。OECD諸国では、成人年齢と同じ18歳にしている国が最も多く、世界中でも過半数以上の国が21歳以下に定めているのが多数。

Ⅰ.選挙年齢

年齢を下げたことにより、「投票率が上がったとの研究をも」

しかし年齢をさげろとのZ世代。話題となっているのは鹿児島大学3年の中村涼夏さん(21)のお話。受理されないことは承知のうえで問題提起をしたいと、鹿児島県議選にあえて立候補を届け出。

もしOECD並みに年齢が下がったとして次には供託金問題。

Ⅱ.立候補だけで300万円 「乱立防ぐ」高額な供託金、なぜ日本だけ

ちなみに

没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合は当該地方自治体に帰属する。

3.代議員/代議士

Ⅰ.人選

代議員とは

政党や労働組合などの大会に、各地域・職場から選出され、代表として討議や議決に参加する人。

代議士とは

国民から公選され、国民を代表して国政を議する人。衆議院議員の俗称。

代議士は衆議院議員、国会議員は衆議院議員と参議院議員を指す。

戦前の帝国議会は、衆議院と貴族院の二院制であったため、貴族院議員は、皇族議員・華族議員・多額納税者などの勅任議員からなり、国民の代表として選挙で選出されるのは衆議院議員だけであったため、「国民を代表して国政を議する人」という意味から、衆議院議員を「代議士」と呼ぶようになった。

日本国憲法の施行によって貴族院は廃止され、代わって参議院が国会を構成するようになった。参議院議員は国民の代表として選挙で選出されるが、大日本国憲法時代からの名残で、衆議院議員のみを「代議士」と呼んだ。

Ⅱ.変化するためのハードル

こういったことはなかな変わらない。なぜなら、今、政治、まつりごとの長は、既得権益を手放したくない、自分たちのルールを変えたくない。

とても住みやすい、心地のいい椅子かもしれない。その席を奪取するためには、かなりのパワーがいる。

まとめ

皆が、政治家になることはできない。議席。その議席に就くのに代理委任する。そういったことが政治であり、私たちの生活に、皆が政治に直に参加するのは、不可能。全員が幸せになるのも不可能。

ならば自分の身近な生活を平和で不幸にならない生活をするために、最低限の知識は持っておきたいものです。

4年に1度行われる統一地方選挙そして、後半戦が4月23日に投票が行われます。

学校で教わらないこと、生活するうえで時間を割けない権利と義務についての事柄はいっぱいあるが、情報のアップデートはしておかないと。でも、情報過多になると、『呪術廻戦』の絶対領域、無量空処に陥らないことだけは。

ありがとうございました。

選挙ドットコムとは

選挙ドットコムは国政選挙において、戦後最高の投票率を更新することを、一つのゴールとしています。政治に参加する最も簡単で有効な方法が「投票」です。投票率の高さは、そのまま国民の政治への関心を示す1つの指標と言えるでしょう。そのために、私たちはメディア運営に開ける指針として「選挙をもっと、オモシロク。」を掲げています。選挙・政治分野における情報公開やITの活用を促進し、国民の関心を高めることで戦後最高の投票率を更新することを目指しています。

https://go2senkyo.com/about

more…… こちらもよろしくお願いします。

☆彡| SNS Twitter / instagram / facebook |

lit.lin https://lit.link/kouichirokawabata

----

☆ イラストACに参加しております。 マイページはこちらです。

☆ ホームページはこちら

いつもありがとうございます。 □「もしよろしかったらスキもしくはフォローをよろしくお願いします」□