感想:映画『マダム・イン・ニューヨーク』 学びがもたらす力と、「米国」との対峙

【製作:インド 2012年公開(日本公開:2014年)】

インドで暮らすシャシは、一家の家事を切り盛りして夫とふたりの子ども、義母の生活を支える。料理が得意な彼女はとりわけお菓子のラドゥを作るのが上手く、町の人々に販売しているほど。

しかし、英語が得意でないことを夫と娘に揶揄され、時には彼女の日々の仕事も軽んじられ、釈然としない思いを抱いていた。

そんな折、アメリカに住む彼女の姪の結婚式への招待が届く。シャシは式の準備のため、家族を残して単身でニューヨークに前乗りする。

しかし、英語が苦手で、そのために自信を持てないシャシは、喫茶店のオーダーでトラブルを起こしてしまう。

このことをきっかけに、彼女は英会話教室に通い始める。ルーツも属性も様々な教室の仲間との出会い、そして英語を学ぶことを通じて、シャシが変化していく様子を描いた物語。

本作は学ぶことが人間にもたらす効果について取り上げるとともに、専業主婦や家事労働を軽んじるまなざしを批判する作品だ。また、インドの目線から米国を描くことで、米国および英語が「グローバル・スタンダード」として自らを特権化させている側面を指摘してもいる。

インドでのシャシは、毎朝家族で最も早く起き、販売して利益が出せるほどの腕前の食事をはじめとした家事を提供し、生活の中で培ったコミュニケーション能力や技能を生かしているにもかかわらず、そのことを周りからは評価されていない。

そればかりか、夫のサティシュは周りに彼女を紹介する際、「家事しか能がない」というような言い方をし、シャシを自らの所有物として謙遜してみせることさえする。

いわゆる「専業主婦」が多くの仕事をしているにも関わらず、そのことが自明とされ、自尊心を築くことが難しい状態は普遍的なものである。

本作冒頭のように、ひとりで複雑な家事を行う様子をダイジェストで映すことで彼女達の労働を強調する作品は、他の専業主婦が主役の作品でもみられる(『SUNNY 永遠の仲間たち』など)。

専業主婦が自らのアイデンティティを(再)獲得する手段にはバリエーションがあるが、本作においては「英語を学ぶこと」がそれにあたる。

作品冒頭のショットは、全体的にぼかされた画面の中でピントが合わせられているのがサティシュの眼鏡である。本作ではインテリジェンスの象徴として眼鏡が用いられる傾向にある。(シャシ本人はエンドロールで眼鏡をかける)

「学ぶこと」「知識があること」は、本作においては、女性やLGBTQ+、移民といった、立場の弱い人間が社会で自らの尊厳を獲得するためのツールとして位置づけられる。

インドでは「サティシュの妻」「ふたりの子どもの母」という従属的な存在であったシャシが、自己紹介でラドゥについて話したことで「実業家(entrepreneur)なんだね」と言われ、「何者か」になるシーンは象徴的である。知識を身につけ、言葉を用いて自分や世界を表現することは、自己の存在を具体化し主張することにつながる。

英会話教室クラスの面々の多くは海外から米国にやってきて就労しており、英語での会話や自己表現をうまくできないことでからかわれた経験のある者もいる。

彼らが英語を学ぶことでニュースなどを理解できるようになったり、社会に対してその存在を主張できる術を身につけ、姿勢や態度にもそれが反映されていく描写が印象的だった。

シャシもまた自分や自分の仕事を誇ることができるようになり、最終的には姪の結婚式で英語でスピーチを行う。「家族は対等であり、相手をみくびることなく互いに尊重しあうものだ」という言葉は、英語ができないことでシャシを揶揄し続けたサティシュと長女のサプナに対するカウンターである。

一方で、彼女は英会話教室のクラスメイトで、彼女のことを深く敬愛するフランス人シェフのロランと恋愛関係になることを拒み、家族の元に戻ることを選ぶ。

サティシュの言動は家父長制を内面化しておりモラルハラスメント的側面が強く、最後のスピーチで自らを顧みた点以外の言動はことごとく抑圧的なものだったため、家族に縛られ続けることは幸せといえるのだろうか…とは正直感じた(自分を愛せなくなると周囲のことも愛せなくなり目新しいものに飛びついてしまう、という言葉にも含蓄はあると思うが)

一方、後述の通りインド文化の肯定と尊重が前提とされているからには、倫理観や既成概念への異議申し立ての範囲には限界があり、シャシが自信を持って家庭に帰ることが妥協点だったのかもしれないと思う。息子のサガルが未就学児で、親の責任が大きく問われる年齢であることも大きいだろう。

後の専業主婦を取り扱った作品としては、『アグネスと幸せのパズル』などは本作を踏まえて作られているように思う。同作の主人公は子どもがふたりとも一定の年齢に達していることもあり、保守的な家庭を「裏切る」ことになるが、それもまた幸せな結末としては描かれていない。

ひとりの人間としての解放と、結婚や子どもを持つことといった行為に対する責任のどちらを選ぶかの葛藤についてはこれからも注目していきたい。

また、ニューヨークで生活し、英語を学んで自己を変える様子が肯定的に描かれているものの、本作はアメリカ合衆国や英語そのものについてはやや批判的な立場を取っている。

シャシが喫茶店(コーヒーを中心とした店であるところも米国を象徴している)でうまくオーダーできず、店員に邪険にされる場面では、様々なルーツの人間が集いながらも、「英語を使えるのが当たり前」とされ、そうでない人間への尊重が疎かになっている米国のマジョリティ性や暴力性が示唆される。

英会話教室の生徒どうしの交流や最後の結婚式の場面などからは、互いの文化や考えを尊重することが重視され、英語はあくまで自分(の文化)を主張し、社会で立場を得るためのツールだと捉えられていることがわかる。また、英会話教室の講師もゲイであり、彼にまつわる会話を通して、価値観の相対化の必要性や一方的な教化が理不尽であることが示される。

シャシとロランは共通言語を持つにもかかわらず、大切な言葉や複雑な感情をあえて母国語で口にする。このためディスコミュニケーションが生じ、ふたりが恋愛関係にならない展開ともリンクする。安易に自らのルーツやバックボーンを蔑ろにしない一方で、ある意味では異文化どうしの「分断」を示しているようにも感じた。(とはいえ英会話教室では異なる文化圏の者でも親密な関係を築いている例があるため、不倫を許容するかという問題が大きいとは思う)また、成立していないふたりのやりとりを観客は字幕で理解できるという状況から、「神の視点」としての観客の在り方についても再認識するところがあった。

以上のような、米国の多様性を移民や外国の視点から問い直す内容は、欧米圏外の国で製作された作品ならではだと感じた。

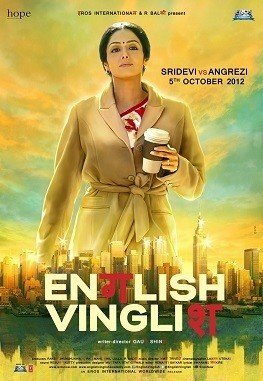

↓このポスターのテイクアウトのコーヒーを片手にニューヨーク市街地を見下ろすシャシという構図は本作における米国観、米国との関係の築き方を象徴していると思う。

インド映画の特性か音楽が挿入されるシーンが多く、心の動きも歌詞によって言葉にされる点が新鮮だった。

また、映像の編集にもMV的な要素があり、特にひとつながりの動画のコマをあえて抜いているシーンが多いのが印象的で、独特のリズムが生じていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?