小倉遊亀と美術館、そして谷崎潤一郎の母恋い『少将滋幹の母』

滋賀県立美術館は大津市にある。

私は何度か訪っているが、基本的にはあまり人がいない。

文化ゾーンと呼ばれる静かな場所には図書館や子供の広場などがあるが、その緑豊かな場所には、基本的にはあまり人がいない。

なので、私は好きなのである。私は人が嫌いなので、人が少ない方がいい。

京都の美術館は人が多い。大規模な展示やTVCM、雑誌の特集などで、大きく扱われる。だから、私は嫌いである。絵の前に何十人も人が並ぶのが不快でしょうがない。ゆっくり観たいし、きっと隣で観ている人も、私が邪魔でしょうがないだろう。あっちに行けよ、そう思われている。に、決まっている。

どうでもいいが、映画館とかでも、激烈に空いていても近くに座っている人同士を見ると、離れて座ればいいのにと思ってしまう。確かに、座席は指定制であり、正しいとは思うのだが、始まって30分くらいしたら、いいのではないかと思える。モラルの問題かもしれないが……。

同様に、バスなどでも空いていても立っていて、而も降車口にポジショニングする人がとても嫌いである。せめて、通路にいてほしい。まぁ、座ると、席を変わるなどのコミュニケーションが発生する可能性があるので嫌なのだろう。

恐らく、誰一人乗っていない、これからも乗ってこないバスであれば、間違いなく座るだろう(鍛えている人を除く)。いや、まぁ、鍛えるのも他所でしてくれと思う。危ないし、邪魔である。

まぁ、そんなことはどうでもいい。とにかく、私は人がいない美術館を愛している。然し、美術館としてはどうなのだろうか、やはり経営などを考えると人が来てくれたほうが嬉しいだろう。特別展など、色々用意するものも多いだろうし、多くの人に観てもらうほうが嬉しいに決まっている。多分。

で、前置きがウルトラに長くなったが、滋賀県立美術館は人があまりいない。然し、素晴らしい空間に佇むキレイな美術館である。今、小倉遊亀の特別展示などが行われている。

小倉遊亀、私には非常に親近感の湧く画家である。と、いうのも私の母方の祖母の絵の師匠だからである。私は無論、小倉遊亀さんと関わったことはないが。

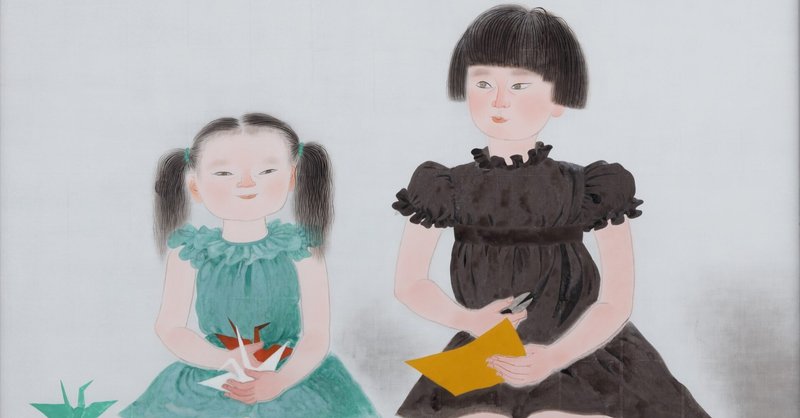

常設展示に、小倉遊亀が挿絵をしていた『少将滋幹の母』の新聞連載の原画があった。私は一枚一枚、じっくりと観た。

『少将滋幹の母』は、谷崎潤一郎の後期の代表作で、谷崎母恋の総決算的な側面を持つ作品である。

谷崎潤一郎は耽美、そして、陰翳礼讃という古典回帰、それから自らの母恋いを軸に据えている。

母恋いこそが、母こそが、すべての女性の中で、彼の一番のμ’sであって、彼の作品に出てくるすべての女性たち、所謂、サディストを演じさせられている(本当にマゾヒストの谷崎こそが一番のサド侯爵である)女性たちの根源に、その最果てにいるのが、母である。

『少将滋幹の母』は美しい北の方を略奪された老人藤原国経の話がメインである(もちろん、平安貴族のうんこの話もある。次回の大河、『光る君』ではもちろん、平安時代のうんこ事情を描いてほしいものだ)。この国経が妻を奪われて絶望で不浄観に浸る(ずっと死体が腐る様を見続けて、美というものの滅び、無常と向き合い、それらから脱却する的な)エピソードが描かれて、タイトルロールである滋幹はあんまり出てこない。小さな頃から、母と引き離されたこの滋幹が、母への恋心を秘めて、最後には桜の木の下で母と再会するという粗筋である。まぁ、基本的には読んでいるのが前提なので、ネタバレでもなんでもないだろう。

このシーンは僅かなページ数、書き込みを少ないが、とても胸を打つシーンであり、母親の胸の中で涙を流す息子、というのは、男性読者には殊に胸に響くのではないか。

そもそも、男、というものは、母恋が基本であり、大体は歳を取れば、母親に一番甘えたいものなのである。これは、マザー・コンプレックスという、男性を揶揄する糞みたいな話ではなく、自身の根源に関する問題なのであり、男性が一番に美しいと思うのは、やはり幼心に見ていた母親の顔である。

谷崎同様、川端も母恋いの話は何度も描いている。特に、『住吉』連作はその集大成的なものである。

「あなたはどこにおいでなのでしょうか。」から始まる、16歳で天涯孤独になった川端康成の幻想小説。これは絶筆となった短編『隅田川』において、「それも今は昔となりました。」と、母恋は諦観で終わる。

永久少女、聖少女を求めて描き続けた川端康成の、彼の作品らしい徹底的な虚無の結論で、その文学人生は終わる。

小倉遊亀の展示は素晴らしいものばかりだった。やはり、圧倒される。

『細雪』の挿絵なども展示されていて、色をふんだんに使ったそれらや、単彩の『少将滋幹の母』の絵など、どちらの筆致も優しく、そして夢か幻かのように、儚い匂いがする。

この、儚さが、まさに、谷崎の書いた『少将滋幹の母』の世界にとても合致している。

そして、この平安貴族の物語を彩る絵の世界は、まさに高畑勲の遺作である『かぐや姫の物語』を想起させる。

『かぐや姫の物語』は、地上を識ったタケノコが大地にまた産まれ落ちるまでの物語だが、地球もまた母である。

美しい滋幹の少年時代の絵は、私は特に気に入った。

静かな時間、美術館。

やはり、藝術はいい。

谷崎潤一郎は、小出楢重、和田三造、小磯良平など、ビッグネームの画家の挿絵が多いが、文章と絵画、この二つの藝術が混ざるとき、小説家の夢想は、一つの立体となって、読み手に迫ってくるのだと、改めて感じた次第。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?