隔離式濃厚接触室をめぐる詩情試論

アーティストの布施琳太郎氏と詩人の水沢なお氏による二人展「隔離式濃厚接触室」を観てきた。詩情について考えたことをここに記したい。

1 展示概要

(以下引用元は全てhttps://rintarofuse.com/covid19.html)

名称:隔離式濃厚接触室

会期:2020/4/30(木)〜無期限

時間:24時間

会場:rintarofuse.com/COVID19

入場料:無料

キュレーション:布施琳太郎

アーティスト:布施琳太郎、水沢なお

メインビジュアルタイポグラフィ:八木幣二郎

システムエンジニア:原淳之助

助成:アーツコミッション・ヨコハマ

2 詩情の一側面

普段から僕は、詩情と呼ばれるものは何なのだろうと、それらを書き留める書き手として、考えている。今回の展示を観てきて、その正体が少しだけわかった気がする。

詩の一篇や短歌の一首には、書き手が敢えて書き尽くさないことや書き尽くせないことで生まれる、欠けた部分が必ず存在する。読み手はこれに不自由を感じつつも、その欠けた部分を読み手自身の世界観や感覚、記憶、体験に合うよう補完することで、書き手が元々想定していた以上のものを感じ取る。

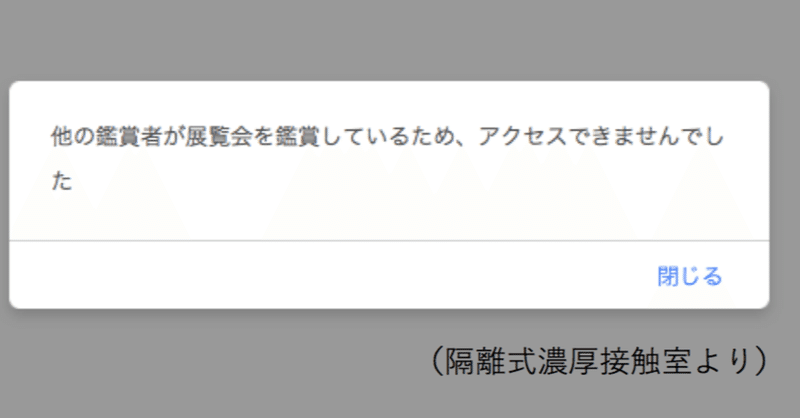

展示「隔離式濃厚接触室」も似た構造になっている。ネット上の通常の展示はいつでもどこからでも観に行けるはずのユビキタスなものだ。しかし今回の展示は敢えて同時の入場者数を1名に絞って「不自由」を与えることで、アクセスできない人たちにURLの向こう側に関する想像を強制してくる。

開けないURLという扉の向こう側にあるのは、海かもしれないし雪山かもしれないし砂漠かもしれない。

今までどこでもいつでもアクセスできると思っていたインターネット展示に、「不自由」が加わることで、展示、ひいてはインターネットの存在自体が一つの詩のように見えてくる。ここから僕は適度な「不自由性」が詩情の一側面であると考えるに至った。

布施氏は次のように語る。

COVID-19の感染拡大と、それに伴う展示芸術の不自由に対する抵抗として、布施琳太郎の企画による『隔離式濃厚接触室』を開催いたします。

この展示は、美術館へ行けない今日の状況において、インターネットへ敢えて「不自由性」を与えることで、この苦しい状況全体を詩的なものへ昇華させている。だとしたら、この抵抗は成功していると言えるだろう。

3 水沢なお氏の詩について

何回試しても肝心のURL先の詩を見ることができずにいたが、日本との時差も利用して、なんとか滑り込むことができた。

展示から「不自由性」を奪うことになるので多くを書くことは控えたいが、モチーフ面で女性性を前面に出しながら、途中から増えるひらがなを通じた幼さや不気味さ、聖性で語ることができるだろう。そこにはあったのは海でも雪山でも砂漠でもなく だった。

ぜひ一度この展示を訪れてURLの先の を見ることをお勧めしたい。

【追記】親しい友人に展示を紹介しつつ記事を書いていた。最後に改めて再度URL先へアクセスして、この記事冒頭掲載の「他の鑑賞者が展覧会を鑑賞しているため、アクセスできませんでした」の画像を撮った。すると友人から、今まで展示を観ていた、と連絡が入った。偶然性も詩情の一側面であるようだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?