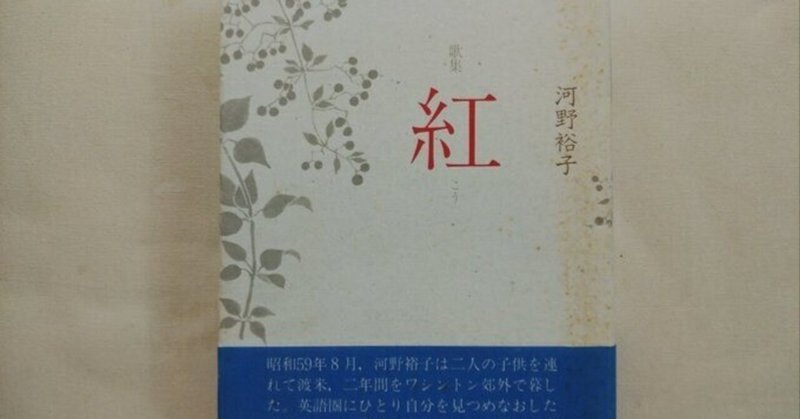

河野裕子『紅』(3)

ほのぐらき膝のあたりに花菖蒲ふとしも触れて雨やみをりしかな 自分の身体であるが、膝の辺りは目からは遠く、あたりのほの暗さに一体化している。その膝に花菖蒲がふと触れた時、気づいたのだ。雨はもう止んでいたのだった。結句の九音が感慨の強さを伝える。

ほのかとほし 地球の裏のいづくにか昼の星享(う)けて君は働く 海外で働く夫。その夫の存在がかすかで遠い。初句の字余り、一字空けで自分と夫の距離感を確認している。こちらは夜でも夫は昼の時間を働いている。享の字に夫の活躍を祈る気持ちがある。

手や足がしつくり柔く身にそひて雨をよろこぶ 傘ささずゆく 小雨の中を傘を差さずに歩いている。手や足は身の一部なのだが、その手足が身に添うという把握が、さりげないが独特だ。その手足が雨の感触を喜んでいる。この後河野は雨の多い日本を離れることになる。

水蜜桃(すいみつ)の雨のあを実のしろうぶ毛触がたくしてひとづまわれは 上句は序詞、有心の序のようだが、意味のままに下に続けて読んでもいい。雨に濡れている水蜜桃の青い実には白い産毛が生えている。水蜜桃に触れ難いように私も触れ難い存在だ。人妻なのだから。

叶はざるこころとこころのあはひにぞ枇杷はほのかに熟れ揺るるなり 思いを叶えることの出来ない二つの心の間。そこに枇杷はほのかに熟れてゆき、自らの重さに揺れる。その様子はまるで叶わない思いの具現化だ。果実の持つほのかな香気も感じられる。

2023.7.17. Twitterより編集再掲