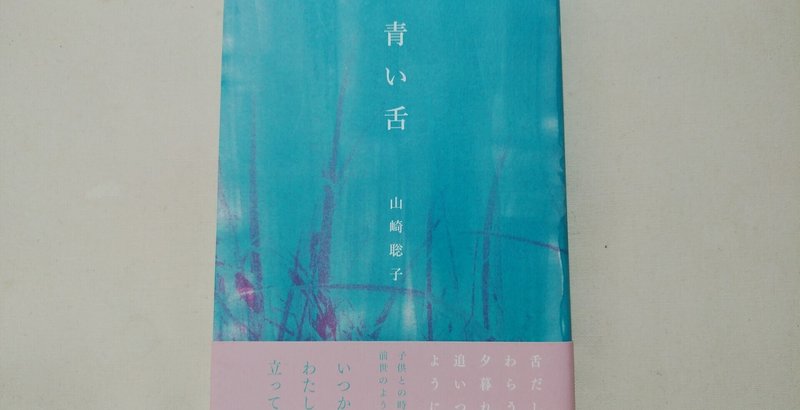

山崎聡子『青い舌』(書肆侃侃房)

第二歌集。身体を持って生きていることの痛み。コントロールできない記憶が意識に忍び込んで来る。身体も心も思うにまかせない。ただ存在することそのものが淡い苦痛のように思えてくる。日常の具体を描きながら、そこに異界からの亀裂を見る視線。誰にも覚えのある苦しみを、強く意識づけてくる歌集だ。

牡蠣食べて震える舌よどこまでも私が生きるこの生のこと

生牡蠣を食べる時、牡蠣の身の震えにつれて食べる者の舌も震える。感知できないほどかすかに。その震えが伝えて来る、自分の命。自分の生は自分で生きるしかない。どこまでもそれは一人の身体に覆いかぶさってくるものなのだ。

生き直すという果てのない労働を思うあなたの髪を梳くとき

今までの自分を捨てて、あるいは置いて生き直す。特に過去に辛いことがあった場合、生き直すという意識を強く持つことがある。「あなた」は主体の子どもでもあり、子どもだった頃の主体自身でもあるのだろう。自分の生を子として生き直し、また自分自身として生き直す。果ての無い繰り返し。まるで労働のような。

烏賊の白いからだを食べて立ち上がる食堂奥の小上がり席を

誰しも食べるイカ。しかし「烏賊の白いからだ」と表現されると急に残酷に、エロチックに響く。イカではなく烏賊という表記も日常との懸隔を感じさせる。下句が少し古びた、安価な食堂を思わせる。「た」音の連続、「食べて」すぐ「立ち上がる」が、食を楽しむというより、腹を満たすための食事であることを表す。体内に烏賊の白いからだを容れて、次の用事のために立ち上がるのだ。

あなたを抉る夕日がくるよすべり台の銀のむきだしの背中のうえに

滑り台は俯いて背中をむき出しにし、子供達を滑らせている。子供は夢中になり、夕方になっても滑るのを止めない。滑り台の一番上で座った子供に夕日が射す。その夕日は「あなた」を抉る夕日。このあなたは誰だろう。自分の子か、他人の子か。あるいは主体自身や主体の配偶者の子供時代の記憶だろうか。主体が子供時代に持っていた痛みも今、銀の滑り台の上でむきだしになっている。

蟻に水やさしくかけている秋の真顔がわたしに似ている子供

子供の持つある種の無邪気な残酷さだが、それを「やさしく」と捉えている。一見逆説的だが、本当にやさしい動作なのだろう。蟻を苦しめている幼児の真剣な顔。おそらく自分が何をしているかに、まだよく理解が至っていない年齢なのだろう。そんな子供の顔に主体は「わたし」を見る。「わたし」は蟻ではない何かに対しても、やさしく、真剣に、残酷なのだろう。

鶏肉が生きてたときの体温のスープを飲ませる舌を出させて

鶏肉を使ったスープ。ぐつぐつと似ていたそれをやや冷ます。子供が飲みやすい温度になるまで。鶏が生きていた時の体温とほぼ同じぐらいの温度だ。初句二句が比喩のようでいて、比喩ではなく、誰も表現していなかったが事実なのだと読者は思い当たる。舌を出させて、から子供が体調不良で、主体が飲ませてやっている図が浮かぶ。殺して、生きていた時の体温に戻して、食べさせる。食とはそのようなものかも知れないが、自分たちが毎日何をしているかを読者に思い当たらせる一首だ。

はじまりよ 子どもを胸に抱きながらサルビア燃える前世を捨てる

自分の生まれ育った家族と暮らした時間を前世と捉える。ある時を境に過去が自分のものと思えないほど遠く感じられる経験をした人は多いだろう。主体にとって遠い過去は「サルビア燃える」ようなものであった。ある種の修羅、血の繋がりが燃える赤い花のように感じられる時期だったのだ。今自分の子供を胸に抱いて、その前世に別れを告げる。別れの言葉ではなく、はじまりの言葉であるところが強い。

ファスナーで胸元裂いてぐらぐらとわたしのなかの夕闇を出す

ファスナーで胸元を開くタイプの服。ファスナーを開けば、自身の身体が露わになるのではなく、自己の内部の夕闇が出せる。夕闇は「ぐらぐらと」不安定に揺れながら出て来る。それはどうしようもなくそこに在る。出て来た後は拡がって、私の顔さえ覆い隠してしまう。胸元を「裂いて」という表現で、自分を引き裂くような痛みが感じられる。裂いて、闇を引きずり出すのだ。

手をつなぐたびに淋しい顔すればゆらゆら揺れる眼底の川

誰かと手をつないでも淋しい。むしろ手を繋ぐことが淋しい。手を繋げば自分が一人であることが分かってしまうから。手を繋いだ相手の眼に主体の顔が映っている。眼底の川がゆらゆら揺れるように、相手の眼に映った主体の身体はゆらゆらと揺れている。それは相手の、主体へ対する気持ちの揺れをも表しているのだろう。主体の眼底に川が揺れていると読む事も可能だが、相手の眼を通して主体が自分自身を見ていると取る方が拡がりがあると思う。

菜の花を摘めばこの世にあるほうの腕があなたを抱きたいという

片手で積んで、片手で束ね持つ菜の花。摘んでいる時はもちろん自分の腕を使って摘む。この世にある身体の、この世にある腕だ。その腕があなたを抱きたいと言う。菜の花を束ねるようにあなたの身体を抱きしめたい。その時に意識される、この世に無いほうの腕。この世に無い腕が主体の意志と行動を導き、菜の花畑の光の中であなたと出会い直す。

書肆侃侃房 2021.7. 2100円+税