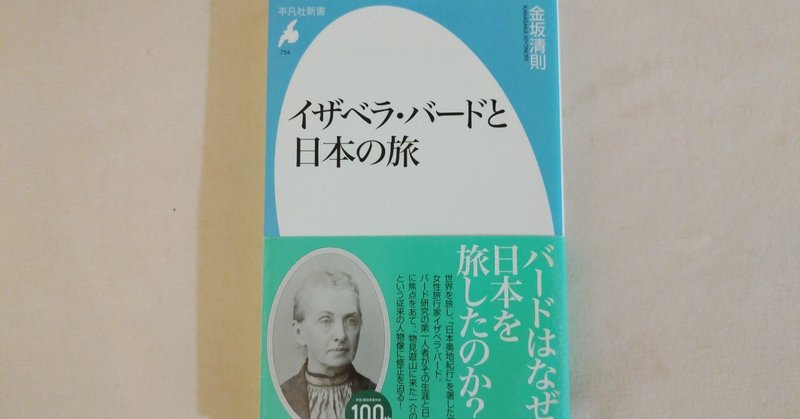

金坂清則『イザベラ・バードと日本の旅』(平凡社新書)

十九世紀後半、イギリスではヴィクトリア朝時代、日本では明治時代に日本を含む世界を旅し、『日本奥地紀行』など多数の旅行記を記したイザベラ・バードは偉大な旅行者であり記述家であった。本書は、旅に彩られたイザベラの人生を概観することから始まって、イザベラの旅が単なる一女性の興味の赴くままのものではなく、政府要人から支えられた公的なものであったことを数々の文献から丹念に掘り起こしている。イザベラの旅の目的、意義、そして成果についてまとめた書である。

イザベラが関わった要人たちは有名人が多い。日本駐在英国公使ハリー・パークス卿を始めとし、アーネスト・サトウ、ジェームズ・C・ヘボン、チェンバレン、シーボルト、ダーウィン、外務卿寺島宗則、外務大輔森有礼、新島襄・八重夫妻、直接面識はなかったようだが、伊藤博文、大隈重信など。そういう意味で、明治時代の人物関係を再考するのによいきっかけを与えてくれる書だ。ただし、本書にはイザベラの旅行記からの抄出は少なく、読者がイザベラの旅行記を読んでいることを前提としているため、そうではない読者には隔靴掻痒の感がある。

〈レディ・ミドゥルトンがハリー・パークス夫妻に紹介の労をとったのはイザベラのためだったとストダートが記していることです。この記述は、そのまま受け取るのではなく、公使パークスが前述の目的の下で、特異な変容を遂げつつある日本の目撃者としてはイザベラをおいてはほかにはないと判断し、アーガイル卿を介してレディ・ミドゥルトンに依頼したと見るべきだということです。きわめて制限の強かった一般外国人の自由な移動の実現を日本政府に強く求め、外務卿寺島宗則との間で激しい論戦を闘わせてきた欧米諸国のその中心人物だったパークスには、その一応の解決が一八七五(明治八)年に果たされた時、次に日本のありのままの姿=諸相を、旅を通して見極め、安全に旅できるかどうかも明らかにすることが英国にとって必要だと考えたからです。〉

この辺は、知らない人名もばかりだが、また後の勉強のために写しておく。

〈本書で私は、彼女が、最初の旅以来、行き当たりばったりの、しかも個人的関心だけに左右されるような旅を行う女性などではなかったこと、少女時代から培ってきた旅する能力を生かしつつ、ある目的を持って周到な旅を展開してきたということ、社会への鋭い関心を発揮する旅であったことを明らかにしてきましたが、一言で言えば、この日本の旅は、以前の旅で培ってきたものすべてを注ぎ込んだ総決算としての旅だったのです。〉

イザベラの旅が(従来言われてきたように)一般女性の物見遊山の旅ではない、ということを明らかにするのが本書の目的なのだが、それを念押しする箇所はいささか多い。

〈イザベラの旅が要人としてのかなり特権的なものだったことは、夫とともに現地に住み、イザベラと同道もし、イザベラの旅行記をもじった表題の本を書いたエミリー・イネスの指摘からも分かります。〉

イザベラの旅行記のタイトルが『黄金半島とその彼方』(The Golden Chersonese and the Way Thither)で、エミリーの旅行記のタイトルが『黄金の剥がれた半島』(The Chersonese with the Gilding Off )。この本の中で唯一笑った箇所。

〈このようなことから、この旅行免状は北海道への旅のみならず関西の旅も含めたものとして交付されたと考えられますが、たとえそうでないとしても、バードは、実質的には外交官と同じような自由度のある旅を行っていたのです。〉

扱いも特権的であったという記述が多く見られる。

〈彼女の日本の旅の特質の一つ(第八の特質)がキリスト教の伝道と普及の可能性をさぐる旅であると私が考えるのは、バードが全二巻八〇〇ページを超える大著の最後の段落を次のような言葉で結んでいることによっています。

「日本に忍び寄らんとしている影のうちで最も暗いものは、私の考えでは、この国が種々の果実を生み出す〔キリスト教という〕木を移植しないで果実〔だけ〕を得ようとしているという事実―史上初めてのこと―に由来する。(…)日本に何より望まれるのは、この国が、私たち〔西洋〕の諸技術や諸科学をつかんだのと同じように積極的に、我らの主イエス・キリストが唇と命をもって説かれた初期キリスト教の真理と純粋性をつかみとることである。(…)」〉

明治期に来日した多くのキリスト教布教者たち。バードもその特質を持っていた。ここに引かれた文によって、キリスト教という西洋社会の精神的支柱を受け入れることなく、物質的技術的利益のみを享受しようとしている日本人に対し、バードが苦々しい思いを持っていたことが分かる。バードの「教育を受けた今日の日本人ほど純然たる無神論と完全なる物質主義に拠って立つ者はこの地球上にいないと思われる」という言葉も引かれている。そのような歯がゆい思いを持ったキリスト教布教者たちは多くいたことだろう。個人的には当時のそうした日本人に共感する。私もそうした日本人たちの子孫だということだろう。

〈このように、訳者の誤りはそれに依拠してバードの旅を考える人の著作に伝わり、それがまた憶測に基づく拡大解釈を生み読者に伝えるという連鎖が生じ、私信を現地から書き送り、それがもとになって日本の旅の書物ができたという理解が完全に定着しています。しかし、旅先から書き送ったとするのは明らかに誤りです。〉

現地からの私信を元にしたというようなものではなく、きちんと帰ってから執筆体勢を取った上で書かれたものだということだ。訳者の訳の違い、解釈の違いで、全体像が歪んでしまうのはこのバードの旅行記だけの問題ではないだろう。

〈以上、私は、「書簡を書き送らなかった旅」という事実は、「常識」化しているこれまでの理解が誤りであることを正す意味でも、この旅の特質(第九の特質)として掲げられてよいと考えます。〉

〈バードが日本を訪れた時代は、すでに欧米人による世界漫遊旅行が行われていた時代です(日本もその埒外にはありませんでした)。しかし彼女はそのような物見遊山的で気楽な旅をする一介の旅人ではなく、要人として視察的な特別な旅をしていました。〉

十九世紀末の旅行ブームか。そしてそれとは一線を画す、バードの旅、という視点。

〈以上、私はこの旅が、彼女の単なる個人的な旅ではなく、日本のありのままの姿を旅を通してとらえる最高の人=女性として選ばれたバードが、責務を果たさんと全力を傾けた旅であるという新説を提示しました。〉

〈言うまでもなく、パークスはバードの旅だけを単独に立案したわけではありません。慶応元(一八六五)年六月の着任以来欧米列強の牽引者として辣腕をふるう中で、組織的な調査・研究によって日本を明らかにする必要があると考えてきたパークスは、日本アジア協会を設立し、公使館員にも得意分野の研究を奨励してきた戦略の一翼として、一大変革を経て古いものが残存する日本の真の姿を、蝦夷の先住民であるアイヌの特質も含め、明らかにする調査の旅が不可欠だと考えていました。〉

〈以上、旅の一二の特質について説明しました。その結果、この旅が、パークスが周到に計画し、最適人(任?ママ)者と考えたバードにその実行を依頼し、彼女がそれを十二分に果たした旅、バードから言えば、連携する支援に応えた視察と調査の旅だったことをほぼ示せたと考えます。〉

物見遊山の気ままな旅ではなく、視察と調査の旅だった、しかも自分の意志でと言うよりは、在日英国公使の意を汲んでの旅だったということだ。また、北海道のアイヌに布教したいという英国教会の意図もあったようだ。

〈写真という表現媒体自体は、第Ⅲ期の日本の旅の頃にはすでに新しい表現手段として注目を集めていましたから、バードが先駆者というわけではなかったものの、旅行記に写真を活用するという点ではパイオニアの一人となり、旅行家としての新たな境地を開いたのです。〉

今では当たり前な、写真付きの旅行記。それも彼女が時代に先んじていた。

〈『日本奥地紀行』(簡略本です)は、(…)その存在は一旦ほとんど忘れられました。そして、第一章で記したように、一九七一年に復刻版が刊行されて以後、蘇りました。が、その時、復刻されたのが簡略本だったために本来の旅と旅行記の姿が誤解される形での蘇生となり、受容となっていったのです。〉

まず、彼女の書く旅行記が大評判であったことも知らなかったことだった。それから一度忘れられ、復活し、ということなのだ。しかし紆余曲折あって正しい理解が進んでいない。そこを正すのが本書の目的なのだ。本というものの運命についても考えさせられた。

平凡社新書 2014.10. 本体880円(税別)