YIYUN LI

" 好き " になることに理由などいらない。

と、思っているけれど

どうして好きになったのか

どうして惹かれてしまうのか

その理由をあつめてみようと思った。

*

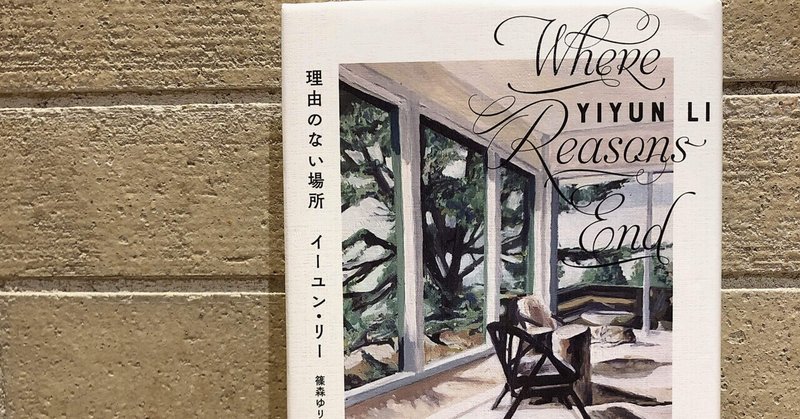

出会いは、紀伊國屋書店。

近くの本屋さんで大型書店といったらココ、といったこともありよく通っていて、

海外文芸棚のセレクトが好みで。

本のお顔が見えるラインナップがいつも好きで、この棚を作っていらした方に親近感と信頼感を抱きながら、ちょこちょこ見に行っては楽しんでいた日のこと。

目を奪われる、

ってこういう事を言うのか。

視界で捉えたときには

周辺の本はおそらく視界から消えて、

この本に見入って手を伸ばし、

ただただ見惚れてたと思う。

思い返しても本に見惚れた経験はほんの数回ほどだから、けっこうレアなの。

なんでしょう、、、綺麗で素敵な風景。

なのに、どこかさみしい。

どこかにありそうでないような空間。

この静けさ。温度がどこか感じられない感じ。

切り取られて止まったままの時間が映し出されている感じだ。

そうか。

どこでもない " どこか " なのか。

帯の言葉たちに

静かに静かに心をつかまれながら思う。

そして、

じっくり眺めては本書から放たれる

静かな悲痛な声にまるごと心が奪われていた。

今日も明日も、一週間後も一年後も、

永遠に悲しい。

あなたと話すために

この場所をつくることにした。

亡くなった人ともう一度話をしたいと願ったことがある人なら、誰もがこの本を読んで慰めを見出すだろう。

複雑で人を打ちのめすような内容を、驚くべき芸術作品に変えてみせた。

この時代のどの本より知的で洞察にあふれた悲痛な本だ。私はすべての人の手にこの本を握らせる。「これを読んでくれ、すぐに読んでくれ」と言って。

この本は一級の作家からの壮絶なメッセージである。

何より心をつかまれて、

身動きが取れなくなったのが、

イーユン•リーの壮絶な体験から生まれた作品だったという点だ。

16歳の息子を自殺で亡くし、

わずか数週間後に書き始めたのが本作、

" Where Reasons End "

『理由のない場所』であった。

想像を絶する強さに、

ただただ胸が締め付けられ、

この時からすでに琴線に触れるものがあった。

深い哀しみの渦中にある人の声。

届けたい聞かせたい話をしたい相手がどこにもいなくなってしまった苦しみの中で、どうにか作り出せた世界。

哀しみの底が見えない、なんて次元ではなく

ブラックホール?

哀しみの密度がね、とてもね。

んーー、それに精神と時の部屋?

重力や時間の流れが現実と違くて、

ここでの一年は現実では一日、のようなね。

重力に関しては、空気の薄さや精神肉体の負荷のかかり具合が、ってところがね。

哀しみの描かれ方がただただ静か。

そう、こちらが言葉を呑むほど圧倒されるほどただただ静かに淡々と描かれるのが印象的。

そうか、

哀しみの心臓部分にいるときの状態だ。

台風の目と同様、" 静 " であり" 空 " であり、" わたしとあなた " 以外立ち入れない分厚い壁に覆われている空間だった。

最愛の人を亡くす傷みを知る人に、

いまも最愛の人と生きるすべての人に、

本作は手にとってもらいたいと願っている。

そして、どうかふたたび最愛の人との時間を心のままに過ごしてほしいと思っている。

これまでにない形で、

許しを感じられたのが本書だったから。

リー自身の声に、その繊細で気丈な声に肯定される経験が唯一無二のものだったから。

ふたりの対話をどうか最後まで見守って、

たくさん掻き回されて 《現実 》に戻って、そしてどんな感覚がうまれたのか。それを聞いてみたい。

わたしはいまだに言葉にできないでいるから。

*

正直に言ってしまうと、

どうして好きなのかわからない。

というのが本音。

でも、無性に好き。

今でもどうしてこんなに好きなのか、本当の意味での好きには、自分の持つ言葉では到底言い表せない気もしている。

それに思い切って曝け出してしまうと

自分の持つ哀しみや孤独を見たくない、見せたくない、浮き彫りにしたくない、と必死に抵抗している自分が見え隠れしているのも事実。

まだその蓋を開けてみる自信もないし、

そもそも開けようとも今は思っていない。

から、そのまま自分ファーストでそっとしておいてるの。

けど、少しは前に進みたいし、

いまは掘り下げて見ていくことで

なにかあたらしい発見に繋がったらいいなの気持ちで。

好きだと感じたポイント、本書の魅力についてなら話せると思うので、書いてみる。

*

母であるリーと、息子ニコライの会話。

二人の口論。

飛び交う言葉。

すべてが

泣きたくなるほど好きだった。

深い哀しみの底で彷徨いながら

どこにもたどり着けず漂う哀しみに触れて、

リーのニコライへの零れ落ちる愛に触れて、

時折、無性に泣きたくなる気持ちに。

傷つけられて泣きたいのに、

うまく泣けないこどものようになってた。

自分で感情のコントロールも、感情の出し方がわからなくなってしまったあの感じ。

リーの声に寄り添って

堕ちるところまで一緒に堕ちるのだけれど、

いつだってニコライがニコライでいてくれることへの安堵と哀しさとよくわからない嬉しさもあったりなんかして感情が手に負えなくなったり。

静かに静かに内面が剥がされているか、

はたまたボロが出始めているだけなのか、

これまたよくわからない境地に。

息継ぎする場所を見つけようと静かにもがき、

苦しさを味わいながらも最後まで読破出来たのは、ニコライの存在にどこまでも魅了され続けたからだと思う。

そうね。ニコライがいとおしかった。

ううん、たまらなくいとおしい存在。

今もいるであろうニコライの存在感、あの声に、身が引き裂かれて。

手を伸ばしても掴めず、すり抜けてしまう現実に胸が張り裂けそうだった。

それから、

零れ落ちていくものを

掌からすり抜けてしまうものを

どうにか繋ぎ合わせて繋ぎ止めようとするリーの気持ちが痛いほど胸に迫って、言葉にならないものをどうにか言葉として生み出すリーの声に心を掴まれていた。

そうね。リーと波長が合う。

そんな風に思ったんだと思う。

勝手な勘違い、解釈違いかもしれないんだけど、よくわからないけれど、リーを近くに感じたの。

そして、この声が途切れてしまわないように、

バランスの悪いところに立っているリーを側に引き寄せたい、手を離しちゃいけない。

って、リーの持つ危うさにもどうしてか引き寄せられてもいたの。

*

ウィットに富んだ会話、

ちょっと触れてしまえばシャボン玉みたいに

パッと消えて跡形もなくなってしまうような、

そんな儚い感じを常に感じさせる対話、

言葉を分解して真意に近づこうとする姿、、、

なんといっても各章各章の着地の仕方、伏線の回収とも言えるのかな。

に、惚れ惚れしていた。

序盤に出会った

" いったい誰が " の登場場面には、

たまらないものがあった。

とにかく不意に訪れるの。喰らうの。

そんでもって、そのすごさに笑っちゃうの。(funnyの面白さからの笑みではなくて、

わあーーそうきたかーー、

このタイミングでこれをこうもってきたのかーーすごいセンスーーー感性すごいんだけどーーーなどと、すごすぎてこちらの言語が幼稚になっていくほどのやつでした。)

なによりも好きと感じられたのが、

リーの頭の中で生まれていた会話なんだけれども、そこにはリーとニコライ、ふたりだけの世界が紛れもなく存在していたという所。

だれにも入り込む隙などないほど

完璧で完全なふたりの世界が築かれていたから。

完璧で完全な、なんて下手な形容詞に

ニコライからのリアクションが想像もできたりもして。

肉体も、精神も、時間も、あらゆるものを超えて繋がれた、だれにも侵されない絶対的な領域であるこの世界にどうしようもなく慰められては、本書を手にしてよかった喜びに包まれていた。

*

わたし自身の話になるが、

どうしてこんなに話し言葉と書き言葉が違うのだろう、と思ってしまう。別の人って感覚。

自分の中でどんなフィルターを通って、

というか自分の中を通過して飛び出す前に大概のものがはじかれて、声に出る言葉はこうも薄っぺらいものばかり。

いやいや反射的に音を発してるだけなのか。

だから思ってもいないことを言ってるときもあれば、話ながらも何言ってるんだろう、ってもう一人の自分が眺めている感覚もあって。

いつでも、って訳ではないのだけれどね。

ただ、脳内にいる自分と

現実に話している自分を近づけたい、とは常に思っているのよね。。

さて、話は戻り、

あとがきにて知られるリー自身のこと。

中国生まれ中国育ちであるリーは、本書をはじめこれまで手がけた作品は、母語ではなく第二言語である英語で執筆をしていた。

母語では感じることが不可能だと述べ、母語を捨てたことを " ある種の自殺 " だと話す。

面食らうようで、わかってしまう部分でもあった。

解き放たれるものがあるということ。

あたらしい自分を感じられるということ。

過去を切り捨て、人工的な始まりを選び取るということ。

それにこの背景には母親が絡んでいるということ。

これらは個人的な悲劇ではなく、救いであるとも言う。この言葉にひどくぐらついたと同時に、どうしてリーを好きになったのかの理由に近づいた部分でもあった。

訳者あとがきのp.204から207にかけては特に実際に手に取って読んでいただきたい。

訳者あとがきを読んだあとで、本書の見え方や読み方に変わるものがあるから。

わたしにとっても今だに母は脅威だし、

どうにかわたしという存在を認知されずに干渉されずに生きていけないものかと考えたりもする。

どうにもならないことは十分にわかっているけれど、個人的な救いを求めるとするなら、

しがらみのない、

だれでもない " だれか " になりたい、ってところなのかな。

第二言語を操れるわけでもないから、願わくば別の名前を名乗ってあたらしく生まれ変わった感覚であたらしい日々を送れたらなぁとよぎる。

この窮屈に感じてしまっている感覚から

もしかしたら解放されたりするのかな、

なんて平凡な妄想家になったりなんかして。

もちろん、その人を表すただの代名詞に過ぎない。けど、この名前で生きてきたしがらみというか、シミというか、付いて剥がれないものもあったりするからね。

名前がその人をあらわす全てでもなく、変わることで別の人になれるとも、別人格になれるとも思っていない。

ただわたしをあらわしていた一つの要素であり、

それに纏わりついているものを払い落としたい、外の空気を真っさらな身体で吸い込んでみたい。

そんな気持ちがあったりするのよね。ただそれだけ。

変えたいというよりか、構成されている一つの要素を手放したいんだ。そう、それだ、手放したい。それが一番しっくりくる。

もちろん、

現時点で出来うる限りの手は打っているし、

自分の足で立っているから大丈夫なんだけれど。

ただ、いまだに「教育虐待」が読めずにいるのには理由があるだろうし、問題解決に向けて向き合わなければいかないとは思っているし、頭ではわかっているんだけれども、そうはいかないのが現実。意志と感情は別物。わたしも意志力を鍛えて現実を変えていかないとなぁ。

*

2020年に刊行されて手にした本書。

めぐりめぐって、

再読して出会えたうれしいこと。

あとがきにて、

紹介されていた短編『夢から夢へ』が掲載された本を入手していたの。

ここで紹介されていたんだ!と、

うれしい出会いを果たせました。

なんだかこれまでの人生でのことが伏線だったのかと思ってしまうような回収があったりでこわいくらい。

ほんと、いろいろと夢心地なの。

しあわせを味わいすぎるとこわくなるから、

よい気分に浸らせてもらう分、がんばるの。

夢心地が一日でもながく続くように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?