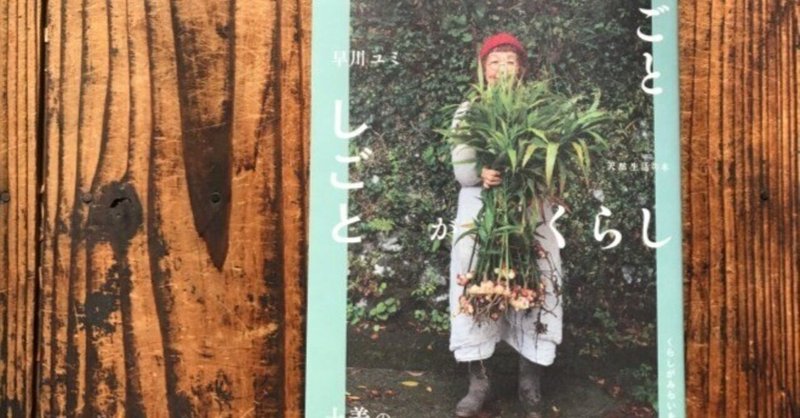

早川ユミ「くらしがしごと」扶桑社 土着のフォークロア

「くらしがしごと」は陶芸家であり、柳宗悦とともに民藝運動の中心メンバーであった河井寛次郎の詩集「いのちの窓」の中の一節。著者をささえたこの一節が本のテーマになっている。

NO Art NO Life

成長至上主義から脱成長社会へ

そのパラダイムシフトにこそ人類の未来がある。

国や政府にたよらない「くらしのアナキズム」

単なる自給生活者ではなくその世界観をしっかり発信していることに価値があると俺は思う、著者はアイヌ人、沖縄の人々、韓国や中国の若者とも深い交友を持ち、共感しながらも独自の世界を作っている。

著者は高知県の山間で自給自足の生活を実践している布作家だ。正直そういう生活をすることは俺には想像もできないが、「自然の中の人として生きる」ことに気づかせてくれた。一個人のレベルだけでなく。分断された世界、分断された社会の未来をどう描くのか。飾り気のない率直なことばで紡いでいる。新鮮な発見の連続だった。

本著の中で語られていたことはシンプルそのものだが、まさに「アート」!アートの本来の姿を見せられた印象だ。

以前、「オーロラの彼方へ」という本を読んだときに

「『夜空を見上げて星を仰ぐ』とは、気の遠くなるような宇宙の歴史を一瞬にして眺めていることが言葉ではわかっていても、その意味を本当に理解することはできず、私たちただ何かにひれ伏すしかない」

という一説にハッとさせられたことがあるが、まさにその感覚を再度感じさせられた。

土を着て

土とくらす

土着のひとになる

土とわたしがひとつになるとき

くらしが未来の世界をつくる

紡ぐくらした未来を変えるとき

(中略)

くらしがしごと

それとも、しごとがくらし

毎日、うつくしく、くらす

うつくしく、くらすことができると

智慧あるくらしは、みんなが共有できる

社会はみんなの思いの具現化したものがから

世界全体をうつくしくかえることができる

これを笑い飛ばすのは簡単だ。しかし多くの人が「自然と分断された人工生活」に縛られていることは事実。

土とともに生きること

火を焚くこと、火をみんなでみつめること

手で道具をつくること

あらゆる生き物とともに生きること

自分で一からつくって食べること

光も水も智慧をつかって得ること

自分の五感を研ぎ澄ますこと

自分のからだを自分で守ること

第3の眼をもつこと

超越的な大自然の力を感じ取ること

俺はどれだけ自然から遠いところで生活してるんだろう!?

少しでも距離を縮めていきたいなあ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?