映画『まあだだよ』と「強いまなざし」の演技

黒澤明監督の遺作『まあだだよ』・・・問題作ですよねw。

興業的には失敗だったらしいんですが、不思議とひっかかる映画です。

1993年劇場公開時に映画館で観た時は、ボクは正直ポカーンって感じだったんですよ。これは何を見せられているのだろうとw。

元生徒の大人たちが老いた恩師に大好き大好きって言いながら、いちゃいちゃいちゃいちゃしてる134分間・・・(笑)

当時のインタビューで黒澤明監督は

「今度つくった『まあだだよ』は、教育のあり方を描いたんです。教育というのは、教室で先生から教わることももちろんあるんだけれども、それだけじゃなくて、先生の人間性そのものから教わることが多いんだよね。それがいまの教育には欠けている。先生と生徒の間柄がいまは何か水くさくて。(黒澤明「夢は天才である」文芸春秋社)」

と言っているのですが・・・正直いまいち腑に落ちない。この映画そういう表現になってるかなあ・・・モヤモヤ。

で今回25年ぶりに見返してみたのですが・・・モヤモヤの正体がやっとわかりました。

脚本も絵コンテも読んでみたんですが、文句なしに面白かったんです。映画よりも・・・そう、脚本が意図していた先生と生徒のコミュニケーションの面白さを、映画では実現できていないんですよ。 なぜか・・・俳優たちがコミュニケーションのディテールを演じ損なっているんです。

肝心の先生と生徒のコミュニケーションのディテールがかみ合ってないんですよ!

でもそれは仕方がない。だってこのテの「濃密なコミュニケーションを長回しでディテールたっぷりに演じるための演技法」が出現するのは2007年以降。1993年当時流行の演技法ではそれを長回しで上手く演じることはできなかったのですから。

つまりこれ、当時83歳だった黒澤明が早すぎたんです。←すごいw。

いや、会話の無いシーンでは最高なシーンがたくさんあるんですよ。

有名な三畳間で生活する百閒先生と奥さんを四季で4コマ漫画みたいに描写したあまりにも美しいシーンとか、生徒二人が百閒先生の家に深夜忍び込む「泥棒入口」のシーンとか、肉屋の前で百閒先生が馬にじーっと見られるシーンとか。。。ところが会話が始まると何かが壊れてしまうんですねー。

1993年といえば「スタイリッシュなキャラクター演技」全盛期です。

タランティーノの『レザボア・ドッグス(1992)』や『パルプ・フィクション(1994)』、そして『レオン(1994)』のゲイリーオールドマンやジャン・レノのスタイリッシュで魅力的なキャラクター演技に世界中が夢中になっていた時代ですね。

この時代の演技の特徴はキャラクターが魅力的であること、スタイリッシュであること。

欠点は、俳優たちが自分の演じるキャラクターの面白さを説明しようとし過ぎるあまりに演技が内向きになって、周囲とのコミュニケーションが希薄になりがちなこと。

『まあだだよ』の俳優たちもそうです。

まず主演の松村達雄は実在の人物・内田百閒っぽく演じようと、自分の演技を注意深く観察しています・・・意識は内向きです。さらに内田百閒という人が様々な物事を怖がったり、面白がったり、悲しんだりしているその「感情を演じようとして」自分の感情に集中した結果ひとり芝居になってしまい、目の前の生徒達とのコミュニケーションが希薄になっています。

その生徒達(所ジョージ・井川比佐志・寺尾聰など)は爽やかな元生徒たちという「キャラクターを演じようとして」笑顔が過剰になるなど、リアクションや感情表現が説明的になり、逆に起こった事件に対してのリアクションが自然なタイミングとボリュームで演じられてない。結果百閒先生とのコミュニケーションが希薄になっています。

しかしさっきのインタビューでもあった通り、黒澤明監督がこの作品で描きたいのは先生と生徒の関係、「コミュニケーション」そのものであって「キャラクター」でも「感情」でもないのです。

その証拠に脚本上に、内田百閒の人物説明シーンも奥さんの人物説明シーンも無く、生徒たちに至っては名前以外の素性がほとんど映画の中で明かされていないではないですか!

さらに『まあだだよ』はストーリーとしては、元生徒達が百閒先生の言葉や行動に感動感動しつづける物語なのですが、そもそも1993年当時のキャラクター演技って「感動するまさにその瞬間」を演じるのを苦手とする演技法なんです。なので当時の映画を見てみると大抵、その「感動するまさにその瞬間」ではカットバックで感動させている方の人物を映していて、感動する方の人のまさにその瞬間を映していません。で、カットが切り替わるともうすでに感動している、というモンタージュ編集が多用されている時代でした。

ところが黒澤監督は『七人の侍』以降、複数カメラでほぼ1シーン1カットの長回しで撮影するスタイルを一貫して追求していて、どのシーンも引き画の長回しで撮影されているので、編集で演技の間を調整し、アフレコで演技のニュアンスを調整しまくるという正に90年代的なモンタージュ編集法で演技を作ることもできないのです。

「脚本の構造」と「俳優たちの演技」と「撮影の手法」がこんな形で決定的に食い違っているので、脚本を書いた黒澤監督の意図は映像上でなかなか実現されないわけです。

余談になりますが『まあだだよ』と同じ1993年の映画『トゥルー・ロマンス』の名シーン。

デニス・ホッパーとクリストファ-・ウォーケンという2人の往年のメソード俳優による「シチリアの黒ナス」会話シーンも、『まあだだよ』と同じくディティールたっぷりのコミュニケーションを狙って撮影されましたが、こちらの映画は長回しではなくカットバックで編集されています。

しかしこのシーン、ものすごく注意深く観察すると感情の流れやニュアンス、コミュニケーションが繋がっていない個所が沢山あるので・・・おそらく撮影現場では2人のメソード俳優は2つの全力の「ひとり芝居」を繰り広げたのだと思います。で、それを鬼才トニー・スコット監督が90年代式の素晴らしいモンタージュ編集法で混ぜ合わせて、間やニュアンスを調整しまくって鬼気迫るシーンを作り上げたというわけでしょう。

同じ1993年という年に、日米の別々の監督がそれぞれのやり方で、時代に先駆けて21世紀の主流となるコミュニケーションによる作劇にチャレンジしていたというのはすごく面白いですね。

もし内田百閒先生を…三船敏郎や志村喬が演じていたら?

『七人の侍』や『用心棒』のキャスト達で『まあだだよ』を撮っていたらいったいどんな映画になっていただろう?ボクはどうしてもそれを想像してしまうのですw。これ…おそらく傑作になったのではないかなあ。

黒澤明のリアリティに対するこだわりはもはや伝説的です。そのリアルはもちろん映画のリアルで、黒いものをより黒く見せるために赤く照明したり、たとえば『デルス・ウザーラ』では森の木の葉1枚1枚にさらに緑色のペンキを塗ったり・・・すごい執念ですよね。

このこだわりはアクションや、もちろん演技にも向けられていて黒澤監督は俳優に「ごく自然に生きるのが一番なんだ」と言っていたらしいです。でも同時にドラマの中でとんでもない感情の飛躍を俳優に求めていたわけで、その両方を見事に演じて黒澤映画の何作品もの主演を勝ち取っていたのが三船敏郎と志村喬です。この2人はやはり黒澤明全盛期の映画を支えていただけあってやはりスーパーな演技をしています。

三船敏郎と志村喬の演技のスーパーな部分、それは書ききれないくらいいろいろあるのですが、ここで注目したいのは彼ら2人が持つ「強いまなざし」です。

それは目の前にいる人を見つめる時、目の前で起きている現象を見つめる時の「強いまなざし」で、『七人の侍』の前半部分などはほとんど志村喬のこの雄弁な「強いまなざし」がメインで、セリフで事情を説明しなくても事情が観客にすべてが伝わり、ストーリーをガンガン引っ張っていってます。

この「強いまなざし」が『まあだだよ』の俳優たちに欠けているんですよ。

先生を見るまなざしの強さ、そして生徒達を見るまなざしの強さ。。。そしてそのまなざしを獲得した俳優には目からものすごい量の情報が入り込んでくるので、心が自然に動き、それが身体に伝わり豊かな表情が生み出されます。説明的な感情表現など必要なくなるのです。

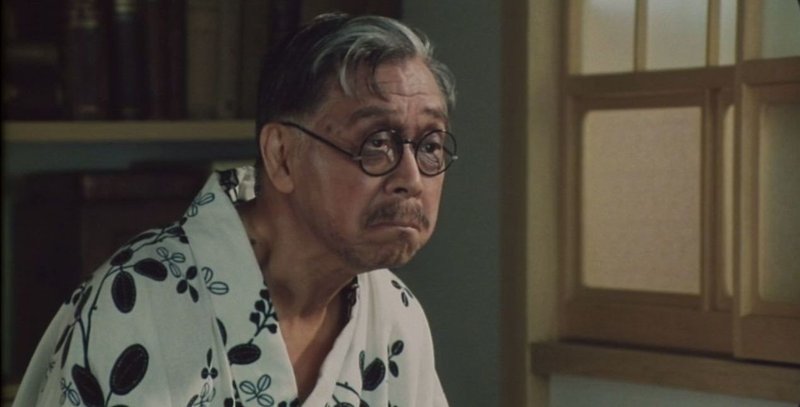

↑ すごい見てるでしょw。そして見たものに心を動かされてる・・・なんという受信力!

ボクが「21世紀の演技」とか「コミュニケーション演技」とか呼んでいる最近の演技法も、この「強いまなざし」を使って演じる演技法です。 これをマスターした役所広司・リリーフランキー・浅野忠信あたりの俳優さん達をキャスティングして『まあだだよ』をリメイクしたら素晴しい映画になるのではないですかねえ。あーでももう黒澤明監督がいないのかあ。残念。

脚本や絵コンテに垣間見える黒澤明監督が本当に撮りたかった映画『まあだだよ』を、ホント見てみたいですよねー。

小林でび <でびノート☆彡>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?