アイルランドの幻想作家ロード・ダンセイニ、自著『モナ・シーフィの物語』を語る

皆様、ごきげんよう。弾青娥です。

今回は、アイルランドの幻想作家ロード・ダンセイニ(1878-1957)の小説『モナ・シーフィの物語』(1938年)の邦訳がコミックマーケット100の「書肆盛林堂」ブース(東地区 "ペ " 25a)で8月13日の土曜日に先行販売されるのを祝して、同作品が言及された自伝The Sirens Wake(1945年)の第11章の翻訳をここに掲載いたします。

(この記事で本題とした『モナ・シーフィの物語』以外にも、1930年代後半のロード・ダンセイニの交友関係や意外な体験が見えてきます。)

THE SIRENS WAKE

ナンシー・プライス氏の怒り

THE RAGE OF MISS NANCY PRICE

ロード・ダンセイニ(著)/ 弾青娥(訳)

註:〔〕内の事項、写真は私が追加したものです。

演劇・映画女優、作家として活躍しました。

ある日のことです。カドガン・スクエア〔ロンドンのナイツブリッジ地区内の住宅街。カドガン伯爵の名から命名〕へと歩いているとナンシー・プライス氏に会いました。複数ある、動物虐待に反対する新聞社のうちの一社に手紙を書いてくださらないかと頼まれました。しばしば新聞社に手紙をしたためてきた私は、内容が掲載されるのにほとんど常に気が引けていました。その上、依頼に応える気にはなれませんでした。ナンシー・プライス氏は激怒していました。それは氏がウサギへの虐待の事例を目にしたためで、似たような残虐行為が氏に絶えず及ぼしている影響は、どのような優しめの言葉であっても言い表せないでしょう。さらに悪いことに、それは氏が愛するサセックスの丘陵地帯で起こったことでした。プライス氏は我が家にやって来ました。次第に氏の怒りが私にうつってきたので、手紙の代わりに詩を仕上げました。氏からもらった憤怒の一部が最後の連で確認できるでしょう。全編にわたって乱暴な雰囲気ではありますが。

時として私が思うは

人類に歯向かう、怒れる夜明けが天界に跳びあがりし姿

あたかも剣が少し抜かれたかのよう

国々に終わりを瞬時にもたらす一本の剣が

自分の意見を少し大げさに表明したのは意図的なものだったでしょう。ところが、今こうして読んでいると意図していたほど大げさな表現ではないように見受けられます。

幻想・怪奇小説家として名を馳せました。

その頃、私はシェイクスピア・リーディング・ソサイエティの年に1度のディナーに出席しました。確か同じ日のことだったはずです。私はジョンストーン・フォーブス=ロバートソン卿〔演劇俳優。1853-1937〕に代わって同組織の会長を務めた一方で、その場には賓客としてナンシー・プライス氏とウォルター・デ・ラ・メア氏が招かれていました。デ・ラ・メア氏に来場するようにお願いした際、氏はかなり珍しい条件を要求しました。スピーチをしなくてもいいという条件でした。けれども、私たちとしてはそのような条件であってもデ・ラ・メア氏が来たことは嬉しいことでした。私は言葉をかわさずにいられませんでした。二人に伝えなければならないことは主に否定的な内容でしたが、私たちがシェイクスピアの考え方について知っていることは、次のことを除いて全く無いと告げることで、私は自分の信念を示しました。そのこととは、その考え方が、暁のそばを偶然にも通り過ぎるか周囲に存在する万物を反射するような明るい夜明けのもとで澄んだ湖のようであることと、舞台に上がった際の各々の登場人物の心情を深く感じ取れるがゆえにシェイクスピアが劇作家の職をまっとうしたことです。だから、その登場人物の台詞にはその人物が持つにふさわしい、全くもって偽りのない感情が宿ったのです。とはいえ、シェイクスピアが有する――有していたと仮定しましょう――個人的な意見、政治や宗教などに対する見解について、私たちは何も分からないと言いました。最後の作品となった戯曲〔「テンペスト」〕の終わりに個人的な憧憬が、つまり戯曲を書くのを諦めて休むという憧憬が、プロスペローの台詞を通して輝きを放たない限り、きっと私たちは何も分からないのです。

いくつか追加で物語、詩、記事を仕上げると、私はアイルランドに帰り、自分たちの食事のために狩りをする生活に回帰しました。不吉な年が始まったものの、セイレーンたちは眠りについていました。2月には、本当に必要なもの――亡くなった詩人たちを誤った引用から守る組織の必要性――に対して注意を向ける、あるいは注意を向けようとする記事を書きました。そのような組織は手すきの時間を持つのが頻繁だったゆえ、墓が荒らされないようにする取り組みに似た業務も引き受けるべきと、私はその組織に提案しました。私はその記事の題を「詩人の進歩に向けて(Improving the Poets)」として、風変わりな印刷業者が担う明白な改善の例を9つ挙げました。果たして印刷業者の中に、街の労働者を入れて自分の高度な仕事に茶々を入れられるのを良しとする業者がいるでしょうか。そうならば、その人間は詩人の作業の中でなら熟練度を要さない労働の邪魔をするでしょうか。私の記事では教会の高官たちと、私からの指示を必要としないほどに教養のある人々、という2つの事例に触れました。しかし、永遠にとり残されるように、文章の途中に無意味に疑問符を放り込む某印刷業者の手中に入れば、事態は対処の仕様がまったく無いものになってしまいます。この記事は1939年6月9日のJohn O’ London’s Weekly〔1919年から1954年にかけて刊行された英国の週刊文芸雑誌〕に掲載され、おそらく一部の方々は読んだと思われます。その9つの改善点が汚点であると同意できない余地は、ほとんど無かったはずです。とはいえ、この世に重くのしかかる惰性が空気のようにわずかに存在します。にもかかわらず、その惰性は毎平方フィートに膨大な圧力をかけていて、自分の書いた記事がそれに反して何かを行なうために役立ったと夢見ることを私はしません。さりとてその惰性は、これよりも遥かに強大な悪を静かに覆い、その強大なものに対して寛大なその惰性の影響の下で、その悪の連中は湿地帯の霧の中でマラリアを媒介する蚊のごとく繁栄を見せます。さて、この記事を書く頃から数週間前のロンドンでのことに話を移します。私はロンドン大学内のキングス・カレッジでの講義を頼まれました。詩について講義でもなく、また人間が他に有する宝庫に関する講義でもなく、趣向を変えて私たちの主な愚行の数例について話しました。例に挙げたのは、米から全ての栄養分を取り除くのを唯一の目的とした機械です。この存在によって米の見た目が大変白くなるのです。白色が桃色や緑色より良いというのがどのような理由によるのかは神のみぞ知る、ですが。それから、その米は脚気という病の発生源となり、米しか食べない者の中で何千人もの命を奪うのです。タイムズ紙に大変興味深い記事がありました。それは、アジアの熱帯地方の旅行記でした。自然の厳しさではなく、ただこの機械が行なう致死的な作業によって門番たちが一人ずつ亡くなるというものでした。私が話し終えると、インド人の学生が磨かれていない米が茶色で汚い状態だったのを私が知っているかと尋ねました。そこで、私がこの学生に脚気がどのようなものかと知っているかと質問すると、驚くべき回答が返ってきました。

「ええ、存じ上げています。私の家族の多くがそれに苦しみましたから」

これ以上言うべきことは無かったのです。

その機械が静かに死を次々と生み出しているのを思うとぞっとします。その惰性の膨大な力が人間の使えるいかなる言葉の持つ力より強いということを不安に思った際も同様です。その機械について何かを語るとなれば、賛否両論が起こるでしょう。一方で、その惰性が覆されることでしょう。けれども、語るべきことはありません。世界中の医師たちもそれを擁護しないでしょう。米の見た目を白くするのは商品陳列窓でのことだけです。

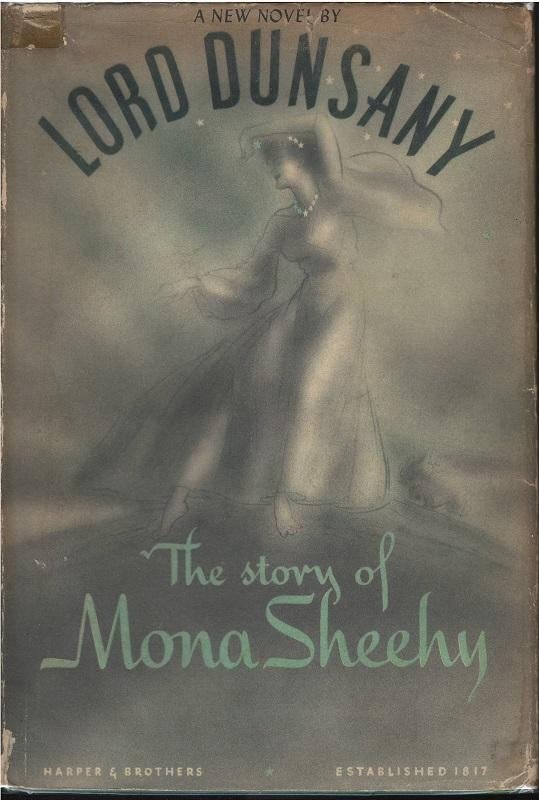

1937年の3月は6日を、1938年の1月は2日を費やして、小説の初めの4章の制作に取り組みました。それからその小説の執筆に戻った私は、1939年の2月にさらに2日を費やしました。3月3日になると、ついに集中して書くようになり、時折入る放送番組を遮断しつつ、その小説の執筆のみにあたりました。最終的には私たちがロンドンに帰った3日後の4月27日に仕上がりました。『モナ・シーフィの物語』という題を付けたこの小説は同年の秋にハイネマン社から刊行されましたが、この小説が語るような、大陸という大陸に瞬く間に広がる戦争のあの潮流の一つによって押し流された時代と、自身の面前にあるもう一つの潮流の処置をしたクヌート1世〔イングランド王。990年頃~1035年〕のように、〔ウッドロウ・〕ウィルソン大統領がそのような戦争を止めるための計画を考案した時代とまさに時を同じくしていました。しかし、私の小説が取り上げるのはアイルランドで、この地では相当なことが起こったとは認められません。ともかく、人がどちらかの肩を持つような出来事も、何らかの対策をとるべき出来事も起きませんでした。

先ほど『モナ・シーフィの物語』の執筆作業が終わったのは4月27日のことと申し上げましたが、最終章である第38章を書き終えたと言うべきだったでしょう。ただし、第32章の作業を5月6日まで残していたのです。この章は自動車レースに触れています。人間は自分が見たことのないものを想像できるとはいえ、自動車レースについては見たことのない人間に説明できるものでないと思ったのです。このような説明は誠実でないかもしれませんが、そのような競争を見たことがない者がそれを描写すれば情景の代わりに大量の言葉を言い添えることになるでしょう。この作風の一例は次のように示すことが可能です。戦争が勃発したばかりの1914年、どこかの新聞が――熱帯地方のものだったはずです――戦争にまつわる複数の記事を載せていて、そのうちの一本には「最後の一撃という最高の慈悲の名において襲われた雄牛のごとく、大きなクルーズ船が沈んだ」と書かれていました。そこにある一つの単語単語に何らかの意味があると、私は思いません。似たような事例を建築において耳にしたことがあります。一軒の家屋が燃やされていて、燃える前は見えていなかったそれの一部がどうしてか、投げ入れられた損傷のある煉瓦のかたまりのように見えました。その雄牛と最高の慈悲、それから残りの全ての表現はその煉瓦を思わせます。ゆえに、高速で駆ける車がどのようなものかを推定して描写する前に、見に行きました。ブルックランズ〔英国のサリー州にかつて存在していたサーキット兼飛行場〕のレース場の事務員が観覧チケットを送ってくれたので、私たち〔ダンセイニ男爵夫妻のこと〕はそのレースを見に行きましたが、完全に見知らぬ体験でした。スピードの程度が全く桁違いのもので、その時に通過してきた列車が奇妙にも骨董品のように見えました。一帯が森で覆われていた頃のその地域のことは知っていましたが、ハシバミの木々からアスファルトへの変貌は、この新たなスピードと同様に異質なものではないように思えました。

チェスの神童で、英国女子チェス選手権で四度優勝しました。

ところで、その年の夏のある頃には、人間チェスをもう一戦交えました。この時の相手はエレイン・サンダースで、当時14歳ほどの齢でした。しかし、かなり評判のあるケント州出身の選手でイングランドの女性チェスチャンピオンでした。私は負かされたのです。もちろんマスコミも同席していました。後ほどに私もケント州の我が家にてその対局についてのインタビューを受けましたが、記者はその対局が世間が、もしくはどう転ぼうともマスコミが望むように進展したと口を滑らせました。けれども、その記者は私にそう言った後に、仮に通常のチェス盤でエレイン・サンダース氏と対局するとなればどうするかとの質問をしました。これは記者が彼女との戦歴をタイにする機会を何としても提供するためでした。が、優勝したレスラーもしくはプロボクサーであれば大変喜ばしく思われたはずのチャンスを、私は逸しました。その対局で敗北を喫したからです。この話はここで終わりにしましょう。

カドガン・スクエアに戻ったその年の6月のことでしたが、私たちは眠りについているセイレーンたちがぼそぼそと声をあげているのを耳にしました。演習と準備がなされていたのです。世界にとって馴染みのある悲しげな物音が、そして空襲警報解除のサイレンの長くも快い響きが、初めて私たちの耳に入りました。

以上が翻訳になります。ロード・ダンセイニは現在のダンセイニ男爵が自然を愛するように自然を愛した一方で、工場、機械文明を批判することがしょっちゅうでした。この翻訳でも批判的な例が見受けられますが、意外なことに、必ずしも批判一辺倒といわけではありませんでした。上掲の文では、レース用の車の圧巻のスピードに圧倒されています。

人間チェスという競技の存在については、ロード・ダンセイニの自伝を翻訳している際に知りました。知った際、山形県天童市の桜まつりで開催される人間将棋が瞬時に思い出されたものです。

第二次世界大戦が開戦となる1939年9月1日の少し前までの出来事を取り上げた本章ですが、次の章では、メアリー・ラヴィンという女性作家と知り合い、サポートをするほどその才能に感銘した一方、「ヒトラーが戦争を起こしたゆえに、ダンセイニ男爵夫妻のもとにいた息子ランダルがインドにただちに戻らざるを得なかった」というように語っており、戦争の混沌がロード・ダンセイニの文に明確に見えるようになります。

さて、途中で言及された『モナ・シーフィの物語』は今年初めて全て邦訳され、冒頭で申し上げたようにコミックマーケット100で8月13日(土)に、「書肆盛林堂」ブース(東地区 "ペ " 25a)にて販売されます。

また、以下のリンクより、8月14日(日)の午後5時から通信販売の予約が開始されます。ロード・ダンセイニの愛好家の方にとってはもちろん、今回の記事を読んで下さって少しでも関心を抱くようになった方々にとっても、注目の作品でございます。

最後まで読んで下さった方々に感謝を申し上げます。次回以降の投稿もお楽しみに。

※本記事を含む、今までのロード・ダンセイニ特集記事は以下のリンクから閲覧可能です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?