ブラタモリ【京都・大原】寂光院でアニメ版平家物語のシーン 火災の悲劇と奇跡

ブラタモリ#207「京都・大原」2022年6月25日放送回で平家滅亡の後に一人生き残った建礼門院が過ごしていた場所「寂光院」が紹介されていた。平家物語で馴染み深くなっていた建礼門院(徳子)が住んでいた場所!!と一気に前のめりに。

鎌倉殿の13人に平行して、平安から鎌倉時代までをさらに知りたいとアニメ版平家物語も見ていた。この平家物語はTV放映前からかなり話題になっており、実際大変素晴らしい作品だった。

アニメ版平家物語で後白河法皇が建礼門院に会いに来る印象的なシーンがあり、そのシーンそのままの「絵巻」がブラタモリで紹介された。建礼門院が住んでいた地が残っていること、アニメに描かれたシーンが絵巻として存在していることを知り感激!

番組の最後に、寂光院が22年前に火災に遭ってしまったという悲劇(番組内で理由は伝えていなかったが放火とのこと)と、その際に起こった奇跡が紹介されていた。思わず涙しそうに。自分にとって思い入れのある忘れられない回となった。大原回のうち寂光院について紹介

建礼門院徳子とは[1155〜1214]

高倉天皇の中宮。安徳天皇の母。平清盛の次女で、

名は徳子。

寿永4年(1185)壇ノ浦の戦いに敗れて安徳天皇とともに入水したが、源氏の兵に助けられて京都にかえり、

尼となって大原寂光院で余生を送った。

建礼門院が身を寄せた寺 寂光院

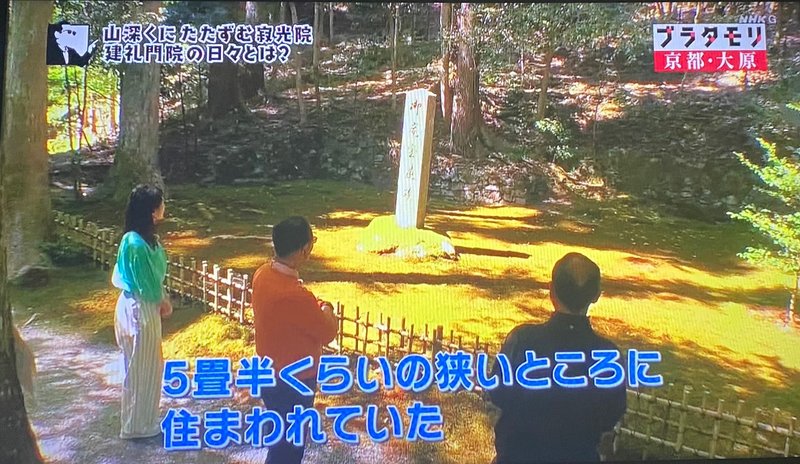

山奥にたたずむ寂光院 建礼門院の日々とは?

タモリ「奥まったところって感じですね」

案内人「これが寂光院の本堂です。雰囲気はどうですか?」

タモリ「大原の奥の奥。いちばん奥ですね。山がぐっと迫っていて、水が豊富なので水の音もよく聞こえる」

と言われています」

タモリ「狭いですね」

しかもここは、狭い谷のいちばん突き当り。完全に身を隠す。

祈りの日々を送るということですね」

雲井の月をよそに見んとは

建礼門院が寂光院に来たばかりの頃に詠んだ歌です。

嘆き悲しむ様子がうかがえます。

平家物語にはその一年後の様子が描かれています。

義理の父後白河法皇が建礼門院を心配し

寂光院を訪れた場面です

タモリ「うん?!こちらの方??」

案内人「花を摘んでおられるお姿が建礼門院なんですよ」

タモリ「花を摘んでいた」

案内人「ひじょうに象徴的な場面だと思います」

タモリ「つまりこれはご安心下さいということですかね。

平穏な暮らしをなさっていますよということ」

案内人「建礼門院はこのように単に過去を嘆くのではなくて

大原で前向きな日々を送っていたと考えられます」

タモリ「花摘みに出かけられたということは、

けっこうこのあたりの里に下りて、その辺の人たちとも話し、

野菜もらったりもしたでしょうし、しば漬けも貰うし、

時には宮中のことを話してあげたり、(大原が)

癒したどころか前向きにさせたということですね」

(参考)アニメ平家物語(11話)で描かれたシーン

絵巻と同じ 。アニメのこだわりを感じます(泣)

ナレ)栄枯盛衰の壮絶な人生を歩んだ建礼門院。

その心さえも前向きにさせたのが癒しの里大原でした。

そこには大原ならではの環境と人々の温かさがあったんですね。建礼門院が癒しの日々を送った寂光院のご本尊にご挨拶させていただきました

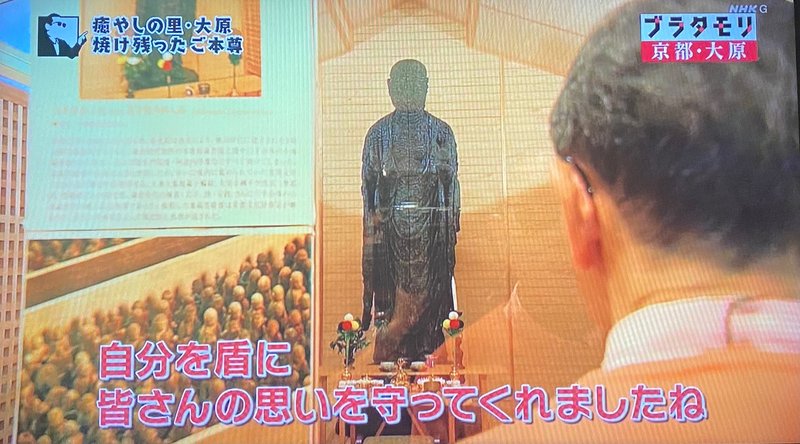

寂光院ご本尊

案内人「いわゆる古いお寺の本尊としては新しい感じがしませんか?このご本尊と本堂は再建されたものなんです」

タモリ「新しいですよね」

案内人「22年前に火災に見舞われてしまったんです。

全焼しました」

タモリ「ご本尊も全焼したんですか?」

案内人「実はそこなんですけど、

ご本尊はかろうじてその姿を残してくれたんです」

案内人「火災によって本堂や仏具などすべて

焼けてしまったんですが、この旧ご本尊だけが

その姿を奇跡的にとどめていたんです」

何か分かりますか?」

タモリ「これも仏像ですか?」

小さな仏像が出てきたんです」

タモリ「はぁぁ、、そうですかっ(驚)」

案内人「お腹の中にあったからこそ焼け残ったんです。

救いを求める人たちが祈りをささげ

奉納したものと考えられます」

タモリ「うん、、守ったね…」

救いを求める多くの人たちの思いを

身を挺して守った旧ご本尊、

今もなお癒しの里大原を優しく見守り続けています

映像見ているとご本尊のお姿に泣きそうになる。まさかこの回でこんな結末が待っていたとは…。

平家物語で見た徳子(建礼門院)が実際に住んでいた地を見ることで、現実に本当にそこで生きていたのだと胸に迫るものがあった。タモリさんが建礼門院に思いを馳せてくれていてとても感動

アニメ版平家物語について

感動が蘇りアニメ版平家物語を見返したくなった。

ちなみにアニメの最終回放送日は2022年3月24日で、800年前の同じ日は壇ノ浦の戦いだったという粋な演出がありました。

理解深まる解説 予告

リンクの解説記事に最終回の細部が書かれていて圧巻。あらためて名作だったのだとさらに理解が深まります。これを読むと、こんなに深い背景で描かれていたのかと。サラッと見ていたらわかりきれなかった。凄い

アニメ版平家物語、

またAmazonプライムで配信再開されたら見たい

寂光院行ってきました

初めて行った大原は、本当に癒しの里だった

少し外れれば京都中心部の喧騒だというのが信じられない。何度も行きたいほど素敵な場所。そういえばベニシアさん大原に住まれていたなぁと

調べると北山杉という

北山杉(北山スギ)とは、京都北山に広がる、中川、小野、大森、真弓、杉阪で加工・生産される特殊なスギのこと

京都の市街地から高雄に入る国道162号線沿線には美しい「北山杉」の山並みが見られる。(※高尾の方にも行ったところ、この不思議な形の杉が確かにたくさん生えていて感動 )

600年の歴史ある北山杉

北山杉磨き丸太の特徴はその表面に光沢をもち、手入れされた木独特の丸み、つや、風合いがあり、誰もが触りたくなる、触ってしまう木として昭和41年に京都府の木として選定。 近年、数寄屋建築はもちろんの事、新和風の材料としても注目

寂光院の入り口のすぐ手前にある

「宮内庁」の文字に、落ち延びることにはなったけれど、

間違いなく天皇の妃だった方で、

今なおそれは変わりがない事実なのだと改めて思う

近づくと、中にアニメ版平家物語の本が置いてあった

背の高い木に囲まれた、本当に小さな場所

タモリさんが驚いたのも納得の場所

◼️寂光院内の宝物殿 興味深いものが

・壇ノ浦で入水した安徳天皇龍船の朽船板

と、伝わる船板の一部が展示

安徳天皇の菩提を弔う形見として保存とのこと

・後白河法皇のおぶと

後白河法皇が大原御幸の際にお召しになってたものと伝わる草履。庶民が履かないような見たことない高貴な形の草履だった

・大原御幸絵巻

慶長17年 1612年 ブラタモリで紹介された絵巻

・大原御幸図

円山応挙 伝

・京都新聞平成12年5月9日夕刊

寂光院本堂消失の記事

呆然と焼ける(焼けた?)本堂を見つめるごも住職と思われる方の写真がとても切なかった

◼️大原歩きにはこのサイト!

大原は歩きで回ることができる

◼️大原といえば知られざる歴史的寺院 勝林院!

https://kyoto-ohara-kankouhosyoukai.net/wp-content/uploads/pdf/ohara-guide-202308-1.pdf

平安時代中期に藤原道長の妻倫子の弟寂源が創建し、道長も教えをこうために通った1000年の歴史ある寺院。天台声明の聖地(音階と旋律のある節をつけてとなえる僧侶の声楽)。鎌倉時代初期に日本仏教界史上初めて起きた大法論(教えの是非の論じ合う)伝説の大原問答が行われた。法然の教えに危機感を持ち法然をやりこめようと集まった宗派問わずの学者の僧380人余りを法然は1人で論破し、参加した僧は皆その教えの尊さに感銘を受け、最後は集まった2000人の僧で三日三晩念仏を唱えたという。後鳥羽上皇の大原陵は元々は勝林院の境内だった場所にある。

(↓行ってきたので歴史など含め記事に)

◼️ベニシアさんが住んでいた大原

遠くイギリス貴族出身のベニシアさん

天皇の后だった建礼門院徳子も落ち延びて大原に

皆を癒す大原は偉大

大原アリアに行かれた方の詳細写真

雰囲気伝わる。寂光院も載っている

歩いていたらこの素敵なカフェがあったな

今度行ったら寄りたい

おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?