ヒューマン・アフター・オール 〈序章〉

「君たち警察が妙なことを吹き込むから、領事局が発給を渋っている。一体どういうつもりだ」

「貴省領事局の判断は当庁の関知するところではありません」

ロシア課ナンバーツーの首席事務官を名乗る不機嫌そうな男からの電話に対して、警察庁の係長は手はずどおりにしらを切った。 外務省が治安上の脅威を及ぼしうる人物に対してビザを発給しないか目を光らせる警察庁からの出向者は、きちんと仕事をしていた。出向者が警察の有する情報——より厳密にはインテリジェンス——をもとに事務を遂行していることは公然の秘密だ。ビザ発給の可否は外務省内部の問題というのが建前で、たった今かかってきている抗議電話も見当違いということになる。

「そちらからの出向者が発給に反対しているんだ。『関知するところではありません』で済むと思っているのか」

「貴省の判断は当庁の関知するところではありません」

「首脳会談の前にとんだ難癖だよ。どこかの国に吹き込まれでもしたのか、ええ?」

答えられるはずがないし、よしんば答えられたとしても、「外国機関との情報交換は外交の一元化に反する」などという難癖をつけられては具合いが悪い。

「その質問は貴省の所掌事務の範囲を逸脱しています」

「逸脱しているのはそっちだろう、何の権限があって警察が外交活動に干渉するのか!」

相手が挑発に乗ってきた。組織のトップどうしで協議もせず、原課を直接恫喝すれば怯むとでも思ったのだろうか。 そのあてが外れて逆上しているのだとしたら、なんとも情けない話だ。

「干渉などしていません。再三申し上げますが、ビザ発給の可否はあくまで貴省の判断であって、当庁の関知するところではありません」

「話にならん! 君の官職と氏名を言いたまえ」

利いたふうなことを——。職務執行中の現場警察官ならともかく、事務方の警察庁職員にそんなことを訊いてどうしようというのか。

「言えません。抗議でしたら組織を通していただきませんと、対応しかねま——」

す、と言い終わらぬうちに電話は切れた。壊れたテープレコーダーの粘り勝ちだ。

課長補佐のデスクに視線をやると、通話モニターで一部始終を聞いていたようだ。受話器を置くと、衝立で区切られた小さな面接室のほうに目配せをした。

「『どういうつもりだ』は、こっちの台詞だよなあ?」係長が面接室のソファーに腰かけると、課長補佐が苦笑まじりに言った。「こんなけちくさいやり方で抗議してきたら、分の悪い要求をしていますと白状するようなもんだ」

「ええ。それに関連してですが」係長が英語で書かれた資料を面接室の机に置いた。「カウンターパートからのご厚意で、シヤンコが東京駐在時代に運営していたと見られるエージェントが判明しました。と言っても、“完全なる協力者”はおらず、いずれも“信頼の置ける接触者”の範疇を出ないようです」

カウンターパートの某国機関から提供された資料は、冒頭に

と記されており、日本の警察が犯罪捜査の証拠に用いることは論外として、いかなる場合においても慎重に扱うよう釘を刺していた。内容は、このほど入国の可否が問題になっている元SVR機関員が日本で開拓したとされる人的情報源の素性についてだ。

「なかでも接触回数が突出しているのが、こちらの“ハムレット”、“オセロ”、“シーザー”の三名です」

SVRがつけた符牒で記されている三人の接触相手は、それぞれ、野党の国会対策委員長、新聞社の政治部次長、そして日露友好を旨とする議員連盟に名前を連ねる与党の衆議院議員だった。

「どうやら今回のことは“シーザー”が手引きをしているようです」

「この男ときたら——“北”絡みの政資法違反もとり沙汰されていただろう」

「ええ。無派閥ですが、外務大臣に近い人物とみられています」

「外務省が前のめりになっているのはそれが理由か」

「だとしても、本件に関して官邸が興味を示している様子はありませんから、外務省に対しては必要に応じて統制が利くものと思われます」

「利かなかったらどうする」

「ドメスティック官庁はこっちのほうですからね。大義がこちらにあるということさえわかれば、あとはどうとでも——」

自分が平然とした調子でどす黒い発言をしていることに気づいた係長は、途中から半笑いになってしまった。

「おうおう、さすがに警視庁のコウソウ経験者は怖いことを言うな」

県警から出向しているノンキャリア警視の課長補佐も笑って茶化しこそしたが、内心ではいささかたじろいでいた。

* * *

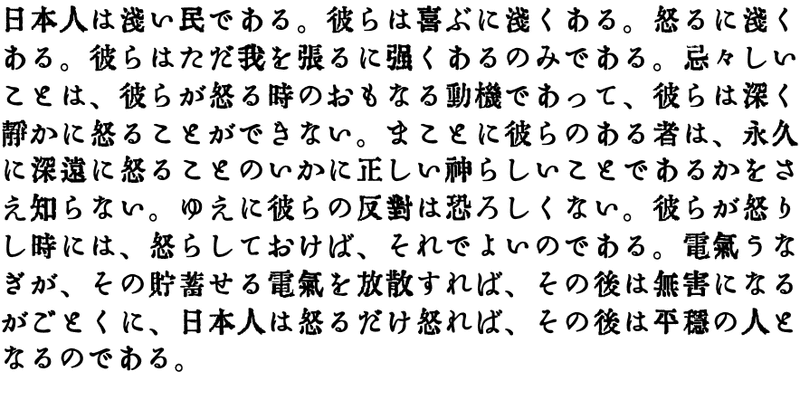

この一文をしたためたとき、男の心中はどちらかといえば静穏だったのではないだろうか。これから自分が引き起こす事柄によって、この国の人々に対して抱いた心証の当否を確かめられる——そんな光明をわずかに帯びた諦観の念を感じさせるものだ。

男がこのような境地に至るには、少なからぬ時間を要したに違いない。何しろ、男は膚浅なるこの国の住人の言動に嫌気がさしていたからだ。同情、称賛、悲憤——全てが堪え難く皮相的であった。

彼が数少ない友人に綴った手紙には、

という一文が記されていた。

男の住居からは、内村鑑三が創刊した『聖書之研究』の復刻版全巻が見つかったという。どうやら多読の人だったようで、冒頭の遺言とともに発見された宮沢賢治の『春と修羅』などは、彼の膨大な蔵書のひとつにすぎない。彼がもっていた『聖書之研究』第二十七巻所収の「浅い日本人」は、冒頭部分に付箋が貼ってあったという。

男は、日本人をおそれて故国を離れたわけではない。我々を試すため、半生を懸けて準備を進めていたのだ。そして、自らも大きな代償を払っている。故国が大混乱に陥るところを傍観していたわけではないのだ。

おそらく、男が問いたかったことは主に二つ——放射性物質を減らすすべはあるか、そして、人々はこんなときくらい“浅さ”の連なりを断ち切れるか、だ。前者は、比較的容易に解が導き出されたのではないだろうか。あくまで後者に比べれば、だが。男がこの難問を問いかける際、我々に披露したものは全く同じであったが、後者の解は我々自身であった。だからこそ我々に対して、黙念の末、「好きにしろ」と呼びかけたのだろう。

混乱の頂点を過ぎたように思われる現在、我々は慢心しつつあるが、後者の問いは一度かぎりの問答で終わるような代物ではない。油断すれば、“浅さ”の深淵を転げ落ちることになる、そんな戒めを含んでいるように思われるのだ——。

* * *

「どういうことかしら」女の表情に訝りの影がさした。

「わたしは少し違う角度から協力を申し出たい、と言っているのです」男は抑揚のない口調で応じた。

ふたりを乗せた黒のキャディラック・CTSはすでに皇居の周囲を半周し、九段坂上交差点を左折して内堀通りに進入していた。

「この人物を探すこと以外に協力はないわ」

「ではあなたは貴国以外に、この人物がレプリゼントしている事柄を嗅ぎつけているハイエナがいないか——そしてわたしは間違いなくいると思いますが——興味はありませんか? 言わずもがな、獅子身中の虫が何者なのかも」

「それはこちらで対処することよ」

「それは承服しかねます。我が国は主権国家ですよ? ここは、優秀な我が国の捜査機関にご一任いただけませんか」

「あなたの案を今すぐ聞かせていただけるのかしら?」

「もちろんです——」

男が女に何かを耳打ちすると、女は「なるほど?」と言って再び破顔した。

「では、当初の依頼はどなたにお願いしようかしら」

「適任者がいます。わたしがおとり継ぎしますので、彼に用件をお伝えください。知る必要のある範囲で」

女が白い歯をこぼす。「なかなかクレバーな人なのね。こんなときに内輪でポーカーゲームをなさるの?」

「こんなときだからこそ、強い役が揃えられるのです。とくに含みをもたせたつもりはなかったのですが、あなた好みの答え方をするなら、ね」

キャディラックはちょうど英国大使館の前を通過していた。彼女は父親に倣ってローズ奨学金を獲得し、箔づけのためだろうか、かつての宗主国から修士号を勝ちとっている。その後、ロースクールを出てニューヨーク州とコロンビア特別区の弁護士資格を取得し、大統領特使に抜擢されるまではニューヨークに本部を置く大手法律事務所に勤務していたそうだ。 日系人の血を引いてこそいるが、ケネディー家など歯牙にもかけないような由緒正しい家系の出だ。

世の中にはそういうサラブレッドがいるのだ——。垢抜けない苦学生をしていた時分を思い返し、男は自嘲気味に小さく鼻を鳴らした。海を渡ってきた勝ち気な名家のお嬢さんも、一期後輩の議員も、巧く利用して優位に立つまでだ。

「次席補佐官にもよろしくお伝えください」

半蔵門警備派出所の近くに公用車を待たせていた男は、女と軽く握手を交わしてキャディラックを降りた。青地に白文字で“外-82× ×”と記されプレートをつけたキャディラックは、最高裁判所の横を通り、そのまま内堀通りを国会前方面へと走り去っていった。 この界隈を行き来する車の繁多な様子は全くのいつもどおりで、ここから数キロ離れたところであれほどの惨事が起きたこととは、実に不釣り合いに感じられた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?