『新三国志』・中国『三国志』と類似

現代の『三国志』は、中国の『三国志』とそっくり

現代の世界中は「3つのブロック」に分かれて覇権争いをしています。

まさに、古代中国の『三国志』の時代のようです。

1)アメリカを中心としたブロック・・・ヨーロッパ・NATOでは日本・韓国と併せた自由主義経済・民主主義で「人権」「差別撤廃」を旗印にする

2)中国を中心としたブロック・・・ロシア・北朝鮮をワク組みに入れて、「一帯一路」を旗頭として、アフリカ・島嶼国を支配下に置こうとする

3)イスラムの宗教的な団結を図るブロック・・・スンニ派とシーア派の対立を乗り越えて、絶対神アラーの下で、中東オイルマネーの威力を発揮する

歴史は繰り返すのか?

横山光輝さんの漫画『三国志』を読んだことがありますか?

長編ですが、私の書棚に全60巻があります。

ドラマティックな展開ですから、とても面白いです。

「人権」とか「虐殺」とかいう観点から離れて楽しむのですが・・・

今回は、『三国志』と『現代の世界』をつなげて俯瞰してみましょう。

「三国志演義」は大衆小説です

『三国志』の正史と『三国志演義』は違います。

魏と蜀と呉という3つの異なる国家の歴史を書いたものを『三国志』というのです。

次の「晋」になって、陳寿が「三国の正史」として編集したものです。

『正史』というのは、政権を取った中心勢力がまとめた歴史書です。

「魏書」「呉書」「蜀書」の三部立てで、それぞれの国の歴史を、

陳寿は、約1700年前に、冷静に「資料・事実関係」にこだわって編集しています。彼は、魏書を正史とみて、魏を丁寧に著述しています。

ところが、この『正史』から、1000年ほど後世の「明代」になって、大衆小説の『三国志演義』がかかれるのです。(元代という説もあります)

著者は羅漢中といわれますが、実は曖昧です。いろいろなエピソードが加味されていますから、寄せ集めの「物語」として見た方がいいですね。

ここで大活躍するのが「曹操」「玄徳」「孫権」「諸葛孔明」です。

あなたは、この魅力的な人物の内、誰が好きですか?私は張飛が好きです

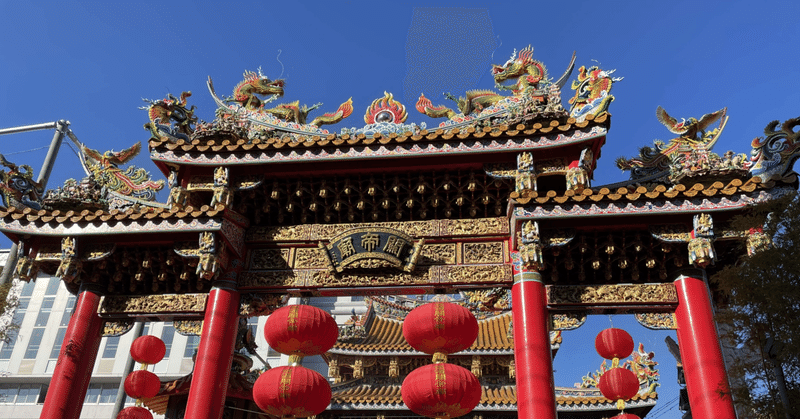

横浜中華街に関羽廟がありますね。

「関羽」も「張飛」も「曹操」も大活躍します。

裏切りと権謀術と信義が交錯しています。

ちなみに、吉川英治著:小説『三国志』も、横山輝明著:マンガ『三国志』も、史実から飛躍した創造力で描かれています。

<チョット寄り道>

「魏誌」の一部分に「倭」が記されています。「魏志倭人伝」です。

日本には「記録するという文化」がなかったし、

「文字もなかった」ので、当時の先進国である「魏の国史」の中で

「東方の野蛮な国」(魏書東夷伝倭人条)として記録されたのです。

「邪馬台国に卑弥呼という巫女がいて、呪術で統治している」と記されているのです。

そして、いま「邪馬台国はどこにあったか」という議論があるのです。

九州にあったという説と、大和にあったという説がありますね。記述自体が正確だと言えませんから、この問題は永遠に続くことでしょう。(笑い)

トゥキディデス(Thucydides Trap)の罠

巨大な覇権帝国「アメリカ」が行き詰まり、トランプ氏が大統領になって「アメリカ第一主義」を掲げたので、

一挙に覇権国家としての勢い・プライド、影響力・信頼を失いました。

アメリカ国内の経済格差・貧富の差の大きさが問題の背景にありますね。

そして、再び大統領選挙の候補者選びが進行し、トランプ氏の復権が取りざたされています。

いづれにせよ、アメリカが「唯一の覇権大国に戻る」ことはないでしょう。

「トゥキディデス(Thucydides Trap)の罠」ということが言われますが、

これは、古代ギリシャの「覇権国:スパルタ」と「新興覇権国:アテネ」の抗争になぞらえて表現したものです。

私は、これから20年は「アメリカ」「中国」「イスラム」の3つのグループが競い合うと考えます。

<プラスα>は、インド・ASEAN・アフリカ・中南米などです。

人口は多いけれど、経済基盤が弱い。資源があっても使いこなせない。

政情が安定しない地域をさしています。

これらの国は、覇権国家にはなれませんが、影響力を持っています。

大国間だけでなく、国家間で連携・提携で、駆け引きを続けるでしょう。

<チョット寄り道>

「トゥキディデス(Thucydides Trap)の罠」とは、古代アテナイの歴史家、トゥキディデスが“従来の覇権国家”と、台頭する“新興国家”が、

戦争が不可避な状態にまで「衝突する現象」を指す言葉です。

アメリカの政治学者グレアム・アリソンが作った造語 です。

新興勢力が台頭し、既存勢力の不安が増大すると、しばしば戦争が起こるという意味です。 「新三国志」で、なぞってみると面白いです。

『三国志演義』から、時代を動かしてみます

この中から、中心人物を3人のリーダーを拾ってみると興味深いです。

1)魏の「曹操」・・・この物語では悪役として描かれています。狡猾な人物で他国を支配すること。領土を広げることに拘っている。実際は?

2)呉の「孫権」・・・揚子江流域を支配する知恵と野心にあふれた人物です。髪型や服装からして、漢民族ではない「いでたち」で水軍を得意とする

3)蜀の「玄徳」は、漢王朝の末裔で、唯一の正統派の人物です。陳寿が魏を正統として記述していることに繋がり、軍師「孔明」の活躍がカッコよく描かれています。「関羽」「張飛」などの英雄の活躍が物語の中心です。

この3人に、現在のリーダーを当てはめてみると・・・

①魏の「曹操」は、中国の「習近平国家主席」ですね。

仕掛けが多い人です。彼は、世界地図を塗り替えようと「一帯一路」を「仕掛けて」います。世界国家の樹立に必要な<中華思想を体現化>した「理念・理想」の見える化が問われます。

野心満々ですね。曹操のように病気が敵です。

②呉の「孫権」は、イスラム・イランの「ハ-メネイ師」とします。

イスラム世界は、多様性がありますから、ハメネイ師を代表者にするには、少し無理があります。が、中東のハマスを支援する武闘組織(ヒズボラ・フーシ派)を支援していますね。

③蜀の「劉備玄徳」は、アメリカの「バイデン大統領」です。民主主義の大義を大切にしています。アメリカは「圧倒的な経済力」を背景に覇権国家であり続けてきましたが、現状は国内・外ともに行き詰っています。

国内に「偏見」「差別」「格差」という矛盾を抱え、

海外的にはEU・日本と同一歩調・同盟関係を継続するでしょう。

<チョット寄り道>

ハンチントン(米)は『文明の衝突』という本で、「文明が交叉する地点で紛争が起こる」と予言しました。

中国とイスラムの戦いは、西アジアで起こっています。ロシア・中国の「社会主義」と「イスラム教」です。

イスラエルと、パレスティナの争いと同じですね。

アメリカとイスラムの戦いです。簡単に解決しませんね。

覇権大国の利害の衝突は「理念」・「利害」の衝突です。

『三国志』と同じです。安易な「利他主義」は通じません。

「新三国志」(2)に続きます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?