【両利きの組織をつくる10:第五章 組織開発の本質(後半)

本マガジンの前回までの記事は上記に入れています。

本マガジンでは、近年注目の“両利きの経営”についてAGCを題材に事例研究した書籍、“両利きの組織をつくる”について解説していきます。今回は、前回マガジンでビジョナリーカンパニーを学習した健が同期の倫也に工場で会います。(両者とも課長)倫也がこの本について解説し、その中で2人が議論していきます。今回は第五章「組織開発の本質」の後半を解説します。

・・・・

👱🏼;おはよう。

👨🦱:今日は。第5章の後半、組織開発の5つのポイントの③-⑤までを解説していくぞ。

👱🏼:おう。前回は、①組織開発は組織を「変える」のではなく、組織が「変わる」のを支援する取り組みである。と②組織開発とは。組織の能力開発である。を学んだな。

◆③組織開発とは、能力発揮のルートファインディングである。

👨🦱:ああ、そして3つ目は「組織開発とは、能力発揮のルートファインディングである」だ。著者は、組織開発を実践していると、この活動は、人と人、機能と機能をつなぐルートを見つける作業のように感じる。ルートファインディングのような感覚だという。

👱🏼;なるほど、そのルートが見つかった結果、組織の能力を発揮させることができると。そのルートをどのように見つけていくかが、問題等言うわけか。

👨🦱;まず、ルートの起点になるのが、組織のトップの意思表示だという。

👱🏼:なるほど、やはり起点となるのはトップなのか。

👨🦱:そうそう。ただ、AGCのようにトップ組織に対する課題意識を持っている場合はよいが、そうでない場合は、事務局(経営企画部・人事部)がトップを動かしていく必要がある。

👱🏼:それは、そもそもその組織、トップ自体が問題な気もするがな・・。

👨🦱;いずれにしろ、どの組織であれ、機能していない組織はない。悪いなりにも機能していて、低いレベルでの均衡状態になっているんだ。この均衡を崩すには、トップの意思表示がどうしても必要になってくる。

👱🏼;わかった。ただ、その場合これまで話しているようにミドルの呼応が必要だよな。でも、そんな人材がどれだけいるかが重要ってことだよな?

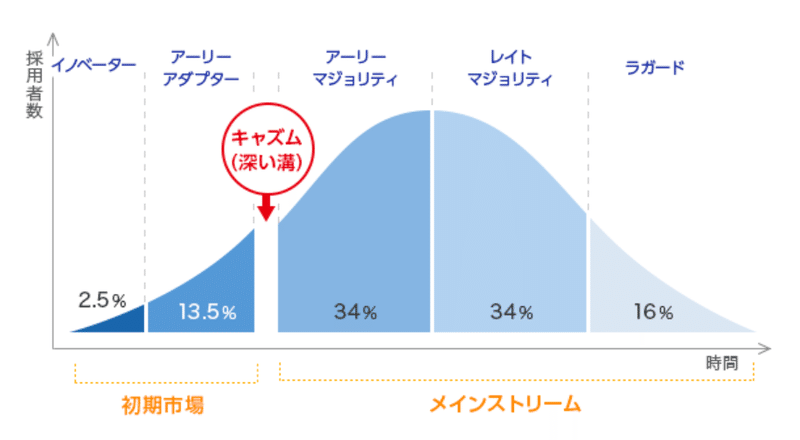

👨🦱;そう。もちろん、トップとミドルがミートするところで組織変革は進む。人材がいるのかという疑問に対して著者は、イノベーションの普及の理論が参考になると言っている。

👱🏼;キャズムのこと?

👨🦱:そうそう。下記だ。ワンマーケティングさんのHPのものを使わせてもらう。

👱🏼:解釈としては、イノベーター・アーリーアダプター、つまり率先して変革に取り組むミドルは潜在的にはどの組織にもいるということね。

👨🦱:そうだな。強い組織というのはこの数が一定数いるということなのだろう。トップが旗を掲げることが出来れば潜在的な変革人材が現れる可能性が高い。むしろ、トップが旗を立てられないなら組織変革に足を踏み入れないほうがいい。その時はきびしいね。

👱🏼:そうだな。

👨🦱;著者は、キャズムを超えることができる組織の特徴は、トップが立てた変革の旗に応じてコア集団の中で変革ストーリーが語られ始めることができる。そして数値や、課題だけでなく当事者の内面、感情が語られるようになるという。

👱🏼;内部でどうあるか、どのようにすべきか、何を取捨選択していくかが語り始められるとやっぱり浸透もしていくよな。新たなストーリーができていくイメージだね。

👨🦱;著者はこう記載し、提案例を記載している。

組織を動かすのは希望である。未来への希望があればこそ、(こうなるかもしれないという道すぎが見えるからこそ)難しいチャレンジや厄介な問題に向き合えるのだ。

変革プロセス案:A

1. エグゼクティブ・コーチング(トップ・インタビュー)により、トップのコミットメントを確認する

2. 全社に向けてトップの意志を発信する(シグナル①)

3. 反応するミドル・若手を探し出し、コア集団を形成する

4. コア集団に対するプロセス・コンサルティング(私たちは何に向き合う必要があるのか?)

5. トップとコア集団の間で、本質的な組織課題(適応課題)について合意する

6. 全社に向けてトップの意志を発信する(シグナル②)

7. 幹部合宿(役員・部長レベルでの合意形成)

8. 事業計画への反映(事業サイクルに組み込む)

9. 全社レベルでの経営資源の再配分(トップによる価値判断、例:人事断行)

10. 各部門における組織開発(職場開発)

11. 部門方針への反映

12. 部門レベルでの経営資源の再配分 (含む配置転換)

変革プロセス案:B

1. エグゼクティブ・コーチング(トップ・インタビュー)により、トップのコミットメントを確認する

2. 全社に向けてトップの意志を発信する(シグナル①)

3. 困っている事業本部から依頼を受ける

4. エグゼクティブ・コーチング(本部長インタビュー)により、本部長のコミットメントを確認する

5. 本部内でコア集団を形成する

6. コア集団に対するプロセス・コンサルティング(私たちは何に向き合う必要があるのか?)

7. 本部長とコア集団の間で、本質的な組織課題(適応課題)について合意する

8. 本部長が部門内にむけて意志を発信する(シグナル②)

9. 部門合宿(部長・課長レベルでの合意形成)

10. 部門方針への反映(事業サイクルに組み込む)

11. 部門内の経営資源の再配分(本部長による価値判断、含む配置転換)

12.他部門へのヨコ展開を図る

👱🏼:なるほど、AはCEOが新任した場合に適していて、Bはトップの意思表示だけでは反応が薄い場合に適切なんだな。だが、どちらも最初は、トップの意思表示から始まるのが印象的だな。

👨🦱;全社横断的にコア集団を形成したいか、特定部門においてコア集団を作るかの違いだね。そして、合宿等も実施した後は、結論を事業計画等に反映させ実行させていくことが重要だ。

👱🏼;いずれにしろ、時間はかかるね。

👨🦱;ああ、少なくとも3年から4年はかかると著者は言っているよ。

◆④組織開発とは、組織感情のマネジメントである。

👨🦱;では4つ目のポイントに進んでいこう。組織感情のマネジメントに関してだ。

👱🏼;確かに組織は人でできていて感情で成り立っている側面があるね。

👨🦱;そう。組織開発の実践では、組織感情(組織全体に広がっている感情や気分)をいかにマネジメントするかに注意を払わなければならない。移行期における組織は、「現状満満足→変化への反発→自身への不安→自他ともに刷新」という心理的な変化プロセスをだどるという。

👱🏼;なるほどな、変わることが必要なのは理屈でわかっているけど、感情的に納得できない。そのなかで不安とか、反発から抵抗が起きる。今思うと、失敗する不安だとか、自分否定されているように感じで逆に抵抗してしまう承認欲求といったところだな。これは古い組織ではより起きると思うな。

👨🦱;それこそ成功の罠と感性の力をもたらす元凶だと著者は言っているよ。そして、このような感情に対処が必要でこれを乗り越えないと新しいアライメントは作れないという。

👱🏼;でも。どうやって乗り越えていけばいいのだろうか?

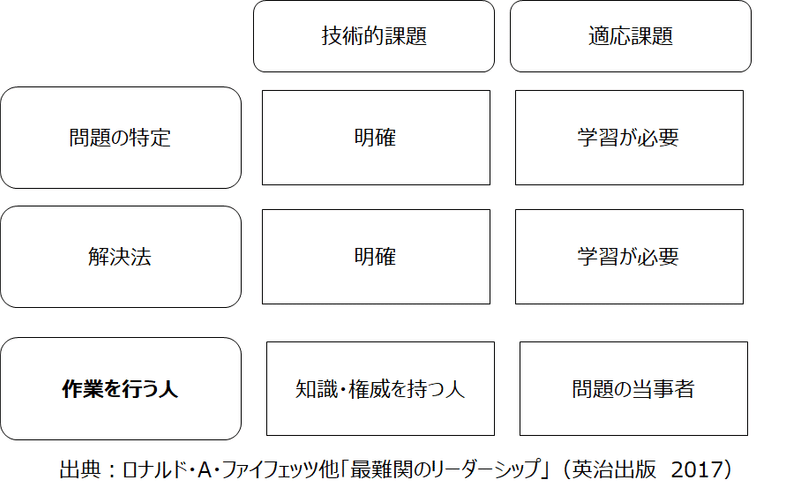

👨🦱:そこで、出てくるのが「適応課題」という考え方なんだ。こう書かれている。

ユニークなリーダーシップ論を提唱することで著名なロナルド・ハイフェッツ(ハーバード大学ケネディスクール)は、組織の問題は二種類あると喝破した。一つは「技術的問題」であり、もう一つが「適応課題」だ。前者は新しいスキルや知識があれば解ける問題(正解のある問題)であるのに対し、後者は当事者自身が適応しなければ解決できない課題(答えのない問題)のことだ。環境変化に対する「適応」(アダプテーション)が ファイフェッツのリーダーシップ論のキーワードだ。

👱🏼;なるほど、どんな課題かを明確にする必要があるということだな。適応課題なのに技術課題としてしまうのはNGだ。

👨🦱;そして、適応課題に対する解は明確だという。当事者全員で「適応課題」に向き合い、本来の仕事をすべき人に仕事を戻さないといけない。そして多くの場合、その仕事をすべき人がそれを自分の仕事として認識していない。

👱🏼:なるほど、トップの意思決定が必要なタイミングで意思表示をしないなどかな。それに問題の種類をすり替えて話すことは、本当に危険だよな。組織のカルチャーの問題を対話なしに、完全に定量的なデータ(アンケートだったり、過去のKPIの実績)で語ろうとしてしまう。そこに想いや価値判断もなく。優秀な技術者でマネージャーになったりすると、すべて答えが論理や正しさで見つけられると思ってしまうことがある。

👨🦱:実際コングルエンスモデルで組織の問題を解きほぐしていくとトップのリーダーシップの問題が浮き彫りになるときがあるという。

👱🏼:なるほど。

👨🦱;そんな、適応課題解決のために2つのアプローチがあるという一つ目は、「部長の大課長化の防止」だ。

👱🏼;わかるな。マイクロマネジメントをしてしまうんだな。それもリーマン以来、効率化がトップから求められてすべて自分で理解しようとしてしまうんだな。もう5年か6年かな、当時の事業統括部長が、全部で10工場が報告する週報をすべて印刷して、眼を見開いてチェックして、直接担当者に叱咤のメールをしていたことがあったな。当時はそういうものだったんだよな。

👨🦱;それを防ぐためには、1on1のエグゼクティブコーチングが必要だと言っている。

👱🏼;やっぱり焦りもあるしな。それに偉くなってしまっているから社内の人間で解決は難しいかもね。

👨🦱:そしてもう一つが、「部としてどういう能力が必要かを対話する」だ。そのために3つの問いに向き合うことになるという。

① 新しく何を始める必要があるのか

② 何をあきらめる必要があるのか

③ 一方で、何を継続(強化)する必要があるのか

👱🏼;一般的なコーチングでは、①と②を問うことが多い気がするな。

👨🦱:しかしながら著者は③こそが大切だと言っている。そしてのこの3つについて当事者間で納得が得られない限りは新しい組織能力の形成は始まらない。

👱🏼;なるほど、「始めること、やめること(あえて手を抜くこと)、継続すること」の3点でバランスを取っていくということだな。

◆⑤組織開発とは、経営に対する信頼の情勢である。

👨🦱:ああ、そうだ。さて最後の5つ目だ。それは、「組織開発とは、経営に対する信頼の情勢である。」だ。トップの言葉から始まる組織開発において、トップへの信頼が高まるということは、その思いが浸透してきた証である。

👱🏼:そうだよな。信頼がないときっていうのは、下は「なにがしたいかわからない」上は「もう言っている、自分で考えてやればいいのにできない。」ってなっている。それは、すでに組織能力が発揮されていない証拠になる。でも、どうやったらトップがどんな意思表示をすると共感が広がり、経営への信頼感が増していくのだろうか。

👨🦱:それは、トップが「自分も問題の一部である」という自覚を持つことだという。

👱🏼:なるほど。当事者間がないトップほど信頼がおかれないものはないからな。でもこれは経営者だけでなくて、俺たちにも同じことが言えるな。でもさ、そんな偉い人が、「俺も悪い」なんて言えるのかね。プライドであったりしがらみが邪魔するよね。

👨🦱;そう。著者はそれが人間としての器になってくるといっているんだ。そしてエグゼクティブコーチングが必要だと言っている。思い込みや固定概念を変えなければならない。

👱🏼;なるほどな。ただ、信頼を得ていくにもう一つあると思うな。はっきりした、価値判断を見せることが必要だよな。それは予算や人事でという意味だ。やはり、変わらない人もいる。

👨🦱:その通りだ。これまでの文化の象徴となるようなキーパーソンに対しての人事は最大の表現になると著者は言っている。私も同じように思う。やはり、人事が最もインパクトがある。ただ、これがもし中途半端に終わってしまうと、むしろ高まった機運が下がってしまう。

👱🏼;これできないと、いったい何だったの?となってしまうな。それがしがらみを振り切るということそのものだと思うな。それができないなら、やらないほうがいい。

👨🦱;そうなんだよな。これで、5つ目のポイントの解説も終了だ。次回は、いよいよ最終章6章に入っていくぞ。

👱🏼;ありがとう。次回もよろしく。

・・・・・・・・

今回は、第5章の後半として、「③組織開発とは、能力発揮のルートファインディングである。」、「④組織開発とは、組織感情のマネジメントである。」「⑤組織開発とは、経営に対する信頼の情勢である。」を解説しました。次回は最終章の第6章に入ります。6章が終わりまとめをした後、ものづくりでアドラー編に入っていきます。ぜひ、フォロー、スキお願いします!

なお、過去のマガジンは下記です。ぜひ覗いてみてください。

#製造

#理論と実践

#ものづくり

#成長

#5S

#トヨタ生産方式

#ジャストインタイム

#自働化

#リーンプロダクション

#ザゴール

#制約理論

#ドラッガー

#ビジョナリーカンパニー

#アドラー

#コーチング

#情報リテラシー

#要件定義

#会計

#損益計算書

#決算書

#損益分岐点

#原価低減

#平準化

#両利きの経営

#両利きの組織

#AGC

#旭硝子

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?