文学と哲学とフェミニズムー性から読む「近代世界史」⑦

18世紀末に始まったフランス革命は、植民地の動乱やナポレオン時代まで含めて考えれば、ヨーロッパどころか西洋世界の総体を巻き込んでその後の歴史に決定的な影響をもたらした。この一連の革命は、裕福な市民層の主導した名誉革命とも、白人男性が中心にいた独立革命とも異なり、身分、性別、人種、貧富貴賤の違いを問わず、ありとあらゆる階層の人々が参加したものであった。社会学者のウォーラーステインはこれを「イデオロギー革命」としているが、同時代の人々にはどう受け止められていたのだろうか。以下に述べるのは通常の世界史では余談とされてしまう事柄だが、フェミニズムにおいては本題となるものである。

・イデオロギー、保守、ウルストンクラフト

革命勃発の一年後、イギリスの政治家エドマンド・バークは『フランス革命の省察』を出版した。彼はフランス人権宣言に対し、「権利」は抽象的なイデオロギーではないと批判する。バークは名誉革命について、この革命で認められた権利とは先祖代々受け継がれてきたイングランド人の権利であるから、この国民に限って認められるものだとする。他方フランス革命における人権はあらゆる人間に平等に当てはまるものとしているため、権利と呼ぶのは危険であると言うのである。

バークの考え方は保守主義conservatismの源流といわれるが、これに真っ先に反論を唱えたのがメアリ・ウルストンクラフトMary Wollstonecraftである。彼女の哲学を知るために、一度その生涯から追ってみたい。

1759年、ロンドンに生まれたメアリは、六人の子供を抱えた豊かとはいえない家で育った[10]。彼女が10代のころ、一家は借金取りに追われ、あちこちを転々とせざるを得なかった。酒と賭け事に溺れる父は、しばし母親に暴力をふるい、メアリは酔った父から母を守ろうと懸命に考えていたらしい。経済的な余裕がなく、彼女も他の子どもたちも読み書きを学ぶ程度の教育しか受けられなかったが、メアリは自分で図書館に足を運んで言葉を身につけた。19歳で仕事を始めたものの、母の看病のため二年ほどで辞めて実家に戻る。その後母が亡くなると、妹や友人たちと田舎に女性のための学校を設立、しかし数年でお金が底をつき、メアリは借金を負うことになる。

学校を閉鎖せざるを得なくなっていたころ、彼女は本の出版を助けてくれる人に巡り合い、最初の著作『女子教育考』を書く。男女平等の教育を行い、女性にも抽象的思考を磨けるよう主張するこの本を出したのは、1787年、メアリ27歳の時であった。借金返済を迫られていた彼女は、独学でフランス語を学んだり、貴族の家庭教師となって生計を立てようとした。このころ、ルソーを読んで物語と哲学を織り交ぜる手法を学んだという。88年には『小説メアリ』を出版、恵まれない子供時代を過ごした少女が、読書して文章を書き自らの力で知性を養っていくという、自伝的な物語をてがけた。

雇い主である夫妻の傲慢さに嫌気が指したメアリは、仕事を辞めて以前出版を助けてくれた知人の下へゆく。書店を経営していた彼は、雑誌の記事と翻訳の仕事を彼女に紹介し、お店の上の階で執筆するように勧めた。ここでメアリは数多くの書評記事を手掛ける傍ら、新しく『実生活からの物語集』を著し、女であれ貧者であれ、もしくは動物であれ敬う姿勢の大切さを説いた。

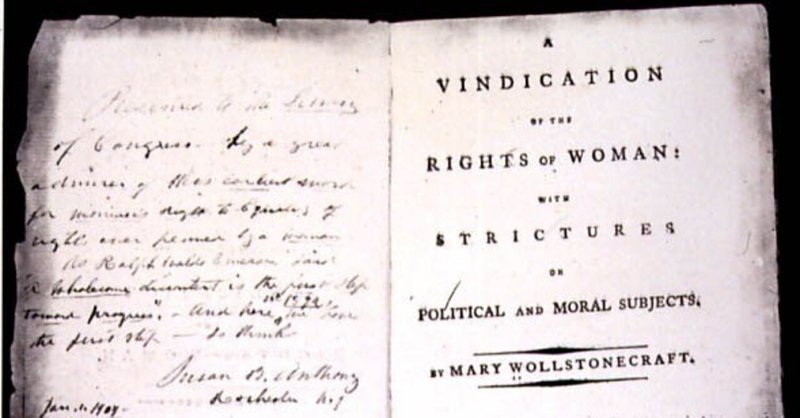

そしてフランスから革命勃発の知らせが届く。メアリがいたロンドンでは、知識人たちが革命支持と反対派に別れて活発な議論が交わされた。そんな折に出版されたのが、前述の『フランス革命の省察』である。この本が出された同年の1790年、メアリは匿名で『人間の権利の擁護』と題する書を著した。この本は出版後すぐに評判を呼んだため、彼女は実名を掲載することにした。哲学者ウルストンクラフトの誕生である。

彼女は言う。人間の権利とは自由という理念であり、神から与えられた理性によって自由は支えられている。権利はイデオロギーではないとしたバークへの真正面からの批判である。ウルストンクラフトは権利としての自由を、ルソー流の「社会契約説」によって説明した。ルソーによれば、自由とは支配からの解放であり、理性により自ら決断する力が従属を脱する鍵となる。革命以前、フランスの農民たちが特権階級の支配に甘んじていたのは、この理性をふるう能力が足りなかったからである。支配と従属の関係は下層にいる人々から考える力を奪い、自由はますます困難になる。女性も同じである。夫に経済的に依存していれば、彼の承認なしには物事を決められないようにされてしまう。以上から、貴賎や性別による支配関係は自由=権利を奪うものとなる。ゆえにウルストンクラフトは共和制を支持し、不平等な結婚を批判する。彼女の主張する自由=権利は、性と階級の交差した視点をもつ画期的なものであった。彼女はこう述べる。

この意味での自由は、...いまだかつて形をとって現れたことのない美しい理念である

・「女性の権利」、ゴドウィン、フェミニズムと社会主義の先駆

「人間の権利」を導き手に、ウルストンクラフトの女性解放論は展開されてゆく。『人間の権利の擁護』は、ルソー哲学の助けを借りて論じられた本であった。だが「女性の権利」は、ルソーの批判なしに主張できるものではなかった。ルソーら啓蒙思想家たちのほとんどは、人間の自由を謳いながらその自由を女性に認めようとはせず、男性に献身する女性像をよしとした。

事実、啓蒙の成果であるはずのフランス革命下の議会においても、女性を政治から排除する議論が公然となされていた。ロンドンで革命の進行を逐次追っていたウルストンクラフトは、そのような旧態依然とした主張に失望し、そして憤慨した。彼女は革命を担うフランスの政治家こそ自身の哲学を届けるべき相手だと気づき、1792年、彼らに向けて『女性の権利の擁護』が書かれた。ちょうどこの頃は、グージュやメリクールが華々しく活動していた時期と重なっている。イギリスとフランス、両国を隔てるドーヴァ―海峡の向こうから、ウルストンクラフトは一度も出会ったはずのない彼女たちと共闘していたのである。

ぜひ次のことを考えてください。男性は自分の自由を求め、そしてまた自分自身の幸福について自分で判断することが許されるべきだと主張されますが、そのとき女性を服従させるということは、たとえそれが、女性の幸福を促進するのに最もよく工夫された方法だとあなたが堅く信じていようとも、筋が通らないし、かつ不正ではないでしょうか?

ウルストンクラフトは男が主人となり、女が下僕となるような男女関係を許容しない。女性は身体の面では男性より弱いかもしれないが、理性においては男性と同等の能力を有する。女性は男性に依存する存在などではなく、独立したひとつの人格である。このような考えから、彼女は女性の教育による解放を主張する。生まれつきの劣位ではなく、偏見で歪んだ慣習や教育によって女性の従属が形作られているのであれば、それらを改めることで女も宿しているはずの理性を目覚めさせ、尊厳を取り戻させなければならない。具体的には、男女共学によって家庭の外=公的領域でも活躍できるよう訓練を施すべきということになる。これが実現すれば、もはや女性は与えられた女の役割=私的領域に満足することなく、自己実現のために進んで研鑽を積むことだろう。

さらにウルストンクラフトは、神と信仰という難題にも挑戦している。当時は『創世記』のアダムとイブの物語をもとに、女=イブは男=アダムに支配されることが正当化されていた時代だった。アダムのあばら骨からイブが創られたのだから、女は男に従うべき存在だというのである。

ウルストンクラフトはこれを馬鹿げた考えとして一蹴する。むしろ順序は逆で、妻を服従させたい男性たちが聖書を都合の良いように利用しているのではないか。実際にキリスト教の中では男女の平等を説く教えも存在している。神は性別を問わずあらゆる人間に理性を与えており、それ故に女性も理性を通じて神とつながっている。ウルストンクラフトは、理性を磨くことは神への信仰を全うすることと等しいと考える。であれば、キリスト教の実践は女を男に従わせるものでは決してなく、男女が同等に神と向き合う資格を認めるもののはずだ。従うべきは男ではなく、神のたもうた理性である。

さて、ウルストンラフトは『女性の権利の擁護』を出版した後、革命の現場を取材するためにパリへと旅立つ。彼女はここで国王ルイ十六世の裁判に立ち会い、アメリカ人の男性と恋愛関係を結んだ。1794年には最初の娘を身籠って出産、同じ時期に『フランス革命についての歴史的・道徳的考察』を書き上げる。恋人がほかの女性と暮らしているのを知ると、彼女は一時自殺を図るほどに落ち込み、娘と二人で北欧の旅へ出かけることにした。96年、イギリスに戻ったウルストンクラフトが再会したのが、作家ウィリアム・ゴドウィンWilliam Godwinである。

ゴドウィンは以前『女性の権利の擁護』を書き始めたころの彼女と会っていた。その後、彼は『政治的正義』という著作を出したことで一躍有名人となっていた。ゴドウィンはこの本で、理性をよりどころにした個人が正義にかなった社会を実現する構想を説き、当時もっともラディカルな思想家とみなされた。彼は国家、法律、結婚制度、さらには私有財産制までも正義に反するとして批判し、個人が理性を用いて主体的に変わっていくことで合理的で満ち足りた社会が実現できるとする。ゴドウィンはフランス革命を賞賛したが、恐怖政治のような暴力は用いずとも、教育によって進歩と解放は成し遂げられると考えた。彼の哲学は共産主義やアナキズムの先駆とみなされているが、理性や教育の可能性を疑っていない点でウルストンクラフトとの共通点も見出せる。

そんな二人は自然と惹かれ合い、再開した翌年にはウルストンクラフトは2人目の娘を妊娠、そしてゴドウィンと結婚する。妊娠中も彼女は執筆の手を止めず、『女性の虐待』という小説を書くが、次女メアリーを出産した11日後、ウルストンクラフトは産褥熱で亡くなる。38歳であった。

残されたゴドウィンは悲しみにくれたのだろうか、亡き妻の生涯を書き留めることを決意する。ウルストンクラフトが亡くなった翌年、彼は『「女性の権利」の著者の思い出』という題でこれを出版、ゲーテの『若きウェルテルの悩み』になぞらえて彼女の人生を文学的に記した。彼は啓蒙主義に寄りかかった理性の信奉者であったが、ウルストンクラフトの巧みなレトリックに満ちた作品に触れ、感受性と共感の力を培っていった[12]。彼女の死後、ゴドウィンは数々の小説を著し、後の文学に多大な影響をもたらすことになる。そして二人の娘であるメアリーは、やがて小説『フランケンシュタイン』を書く。フェミニズムと社会主義の先駆者の稀有な交わりは、文学と哲学の交差点としても歴史に刻まれたと言えるかもしれない。

<参考文献>

[全体]梅垣千尋『女性の権利を擁護する メアリ・ウルストンクラフトの挑戦』白澤社 2011

[10]バクストン, レベッカ、ホワイティング, リサ編『哲学の女王たちーもうひとつの思想史入門』向井和美訳 晶文社 2021 pp67-76

[11]ゴドウィン, ウィリアム『探求者―アナキズム教育論の源流』片岡徳雄訳 黎明書房 1977 pp243-246

[12]巽孝之監『脱領域・脱構築・脱半球―二一世紀人文学のために』小鳥遊書房 2021 pp157-173

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?