第一次世界大戦の「色」。バルビュスの「砲火」より。

戦争文学が好きだ。

まださして読んでいないけれど、

最も惹かれるジャンルである。

商業誌用の資料としてという名目のもと

バルビュスの「砲火」を

この一ヶ月間ちまちまと読み進めて

ノートに書き留めていたものが本日読了した。

長かった。

一体何人もの陰惨な死を書き留めてきただろう。

読む方もグッタリするのだからこれを書き、

実際に第一次世界大戦にフランス軍に従軍したバルビュスは

どれほどの死の塊にまみえたのか。。。。

「ああ、俺たちは死刑執行人だった。

また腕を振り上げてやることだろう。

おれたちは無情で、あくことのない

死刑執行人だった。」

作者のバルビュスは共産主義者らしい。

作中でもその雰囲気は醸し出しているのだが、

それを踏まえて読むと全く面白くなくなるので

読書中は作者の主義主張は抜きにして読んでいる。

バルビュスは元来身体が弱かったが、

自ら志願して1914年から

赤痢と肺炎によって後送される

1917年まで従軍している。

3年間も従軍とは、当時では古老の域であろう。

本著はバルビュスが塹壕での生活や

前線で経験したことを細やかに記しているのだが、

読み終えて、よく帰還したなあ。。。と思う。

彼の友人や尊敬する上司はみんな戦死してしまった。

それも、土と泥の塊の中で。。。。

わたしが本著で特に注目したのは、

兵士たちを「塊」という言葉で表していることだ。

砲弾や突撃で死んだ多くの兵士、

生き残って硝煙の燻る中を彷徨い歩く兵士、

包帯所と呼ばれた狭い地下の壕で蠢き、叫び、うめく不具者。。。

彼らを兵士ではなく、「塊」と呼ぶ記述が実に多い。

石炭をボンボン炎に投げ入れるような乱暴さで

兵士はコマとして投入されるので

水木しげる氏のいうとおり「馬以下」の存在だったから

そのような表現になったのかな、と思ったが、

彼らにとって戦場で最も恐れていたことは

砲弾の焔

狭まる坑道での窒息

のほかに

大雨によって塹壕が崩れて泥が液状化して

上に上がれないままに水浸しになり、

その状態で攻撃を受けてしまったり、水浸しによる溺死も

あったという。

つまり、塊とは

戦場で血管のように延々と連なる塹壕の中で

ねちゃねちゃした土と泥から永遠に逃れられぬ

兵士たちを覆う宿命ともいえる影である。

第一次世界大戦をおもうとき、

絵を描くとしたら

土の色。。。

泥の色だ。

地雷、機関銃、毒ガス、重砲弾。。。

硝煙と大地を冒涜するかのような穴。。。

疲労という鎖の中でしらみとねずみに襲われながら

共存する泥の中。。。

攻撃がやんだあとの靄と虚無。。。

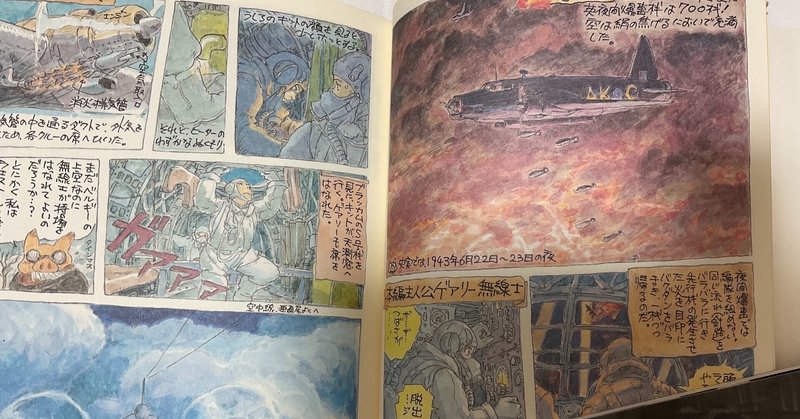

その色は何故か宮崎駿氏の戦時中を描いた

水彩画のイメージが強い。

トップの画像は

第二次世界大戦のイギリス空軍の少年兵を描いた

「ブラッカムの爆撃機」に挿入されている

作品だが、あの血と炎と土埃の色は

醜い戦争という、泥の塊の色なのだと思う。

おそらく宮崎氏は空想の中で何度も何度も何千回も

突撃をしたのだろう。。。

そしてバルビュスは、何度も何度も死線を超えて

数えきれぬ死の塊を通り過ぎて帰還する。

わたしはバルビュスのように実体験を持っているわけでもなく、

宮崎氏のように空想で何度も突撃したこともない。

女ということもあるかもしれないが、

戦争という野蛮さと虚無感にただただ唖然とするだけで

そこから踏み込むことを躊躇うしたたかさを自分に感じる。

けれど、戦場の泥は

強烈に惹かれてしまうのだ。。。

生と死も、尊さも汚らしさもすべていっしょくたになって

粘っこく生々しく纏わりつく鬱陶しいあの泥だ。

あの色を、一体どういう風に描けばいいのだろう。

どう表現すればいいのだろう。。。。

大きな塊の重い課題を読後に受け取った。

105年前の彼が崩れた塹壕からみた空の光景を

地の底から渇望した美しいその光景を

日本の今に生きているわたしは

うまく掴みきれないまま

途方もなき思いのままに深くため息をつくのだった。

「わたしが、ほかのものといっしょになり

戦争をふたたび始めようと準備しているあいだ、

嵐によってきりさかれた黒い空が

わたしたちの頭の上にしずかにひらかれる。

黒雲の二つの塊のあいだから、

一条のしずかな光がさしてくる。

その光の線は、おも苦しい感じがするほど

せまくて、喪の色のような色で

あわれではあるがそれでもやはり、

太陽は存在することの証明をもたらす。」