短編小説 | 月か花 #3

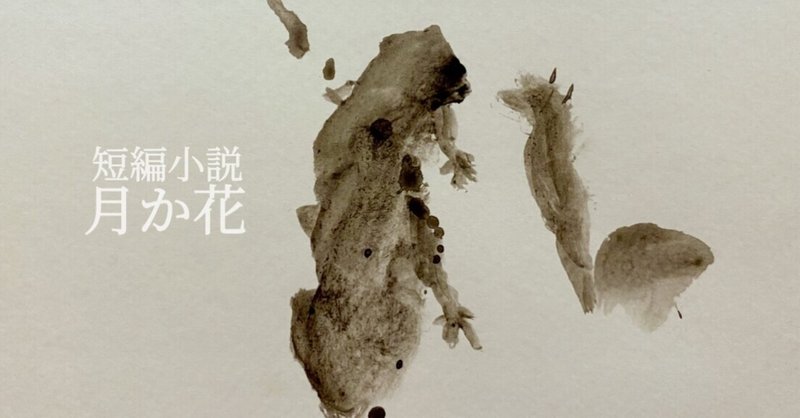

書は墨が潤沢に使われ、太い筆に字の形は気ままに崩されている。水を多く含ませ書かれたのか、墨の色は黒から灰色、白と、所々まだら模様に移ろい、全体的に滲んだ墨から、字の輪郭は曖昧である。また、それが「花」の字だとしても、草冠と思しき部分はずくずくとした墨汁に、前後左右のでっぱりはほとんど消え、一塊となって形を成さない。

筆脈は草冠の左部からそのまま「花」の字の「イ」らしき下部につながり一筆に垂れさがっている。また「イ」の横の「ヒ」も、払いや跳ねの形が墨の滲みに消え、それもまた一塊となり下へ垂れているように見える。もはや文字という線から、墨で塗られた面のような様相。それは小林が見知った花という文字にはかけ離れているものの、しかし菖蒲の花を前にするためか、明瞭ではないがそれが花という字のように見えた。

「その書に、ご興味が……?」

と、唐突に女の声がした。振り返れば女が音もなくそこに立っている。

女は漆の盆に銚子を乗せていた。猪口が二つある。今から飲もうと言うのだろうか。小林は反射的に、

「いや、もう帰りますので」

と、手のひらを見せた。

女はきょとんとした顔をしたのち、心持顎を引いてじっと小林を見つめた。

「あら、どうして」

どうしてと言われても、と、小林は瞬間返事がなかった。もとよりここに居る理由もなりゆきだ。帰る理由も理屈は生まない。

「どうしてって、僕の勘違いで入ってしまったんですから、これ以上居座るわけにもいきません。むしろご迷惑をかけてしまったんだから」

と、理屈抜きに答えた。しかし女は、

「あら」

と言って恭しく、膝立ちに酒器を並べる。

「そうね、迷惑」

女は続けて微笑みながら、裾を折りつつ正しそうに座った。そしてじっと小林を見上げる。

「……迷惑なんて。でも、どうしても迷惑をかけたとおっしゃるのなら、その償いと思ってお付き合いくださいな」

小林は言葉がすぐには出なかった。迷惑をかけた償い、ということであるなら、小林には断れない。小林は不思議な気持ちになった。迷惑をかけた人の家に居座り、さらに酒の馳走を預かるというのが無礼。せっかく用意してくれた馳走に手を付けず、相手の親切を無下にし帰るというのが無礼。そう常識を探す傍ら、今この屋敷でこの女を前に話していれば、何が常識なのかも分からなくなる。むしろこの女の言う通りにするのが、どこか道理のようにも思えてくる。小林は難しい駆け引きは苦手だった。

「償い、ですか。」

「ほら、いいから座って」

女は焦れたように言った。銚子を傾けて揺らしている。

小林は少し苦い顔をしながら、強く促される方へ流れた。座布団の上にちょこんと正座し直し、猪口を両手で包むと頭を下げながらそれを小さく差し出した。

「そうそう」

女はそう言って小林の猪口を満たすと、すぐ自分のものにも続けて注いだ。

小林は促されるままに猪口に口を付けた。甘い酒で、酒気が鼻孔に抜け消えゆくようだった。女も向かいで一口付け、ゆっくりとそれを降ろし、温めるように両手で包んだ。薄く、細い指であった。

「それで、その書にご興味が?」

女は先ほどの続きを始めた。小林は首を振った。

「いや、まったく。ただあるから、なんとなく眺めていたぐらいのもので」

「あら、そう?」

そういって、女は妙に嬉しそうに微笑むと、一口飲む。小林も合わせる。

「じゃあ、なんて書いてあるかお分かり?」

字が崩れているのは共通の認識らしい。小林は興味なく目を伏せた。

「なんでしょう。僕にはさっぱり」

憮然とする小林に、女はくすりと笑った。

「あら、まだ? でもきっとすぐ、お分かりになられると思うけれど」

書の話をしているのに、女は不思議と一瞥も目を書にはくれていなかった。ただ掛け軸を後ろ背に、静かに猪口を温めている。

「……ただ、これを月と読む人もいれば、花と読む人もいらっしゃるのよ」

「月か花、ですか」

再度小林は掛け軸を見上げる。しかしその字はどうも月には見えづらい。いや、そう言われてみれば、左右の太い墨汁が、どちらも下に向かって下がっているのが、月の字の外枠のようには見えそうだった。

「いろんな、見方があるんですかね」

「ええ、きっと書家も、見様が人によって異なるよう書いたに違いありませんわ」

「そうですかね」

「ええ。例えば、私にとってあなたが泥棒にも見えるように」

と、そんな突然の切り返しに小林は面食らった。

「泥棒? いや、僕は決して泥棒などでは。」

しかしどう言おうが立派な弁解になりようがなく、それから小林は俯くしかなかった。

「……僕は、人影がここの家に入っていくのを見たんですよ。外の塀を乗り越えて、この敷地に入る様子を。だから追って入ってきたんです」

力ない小林の弁明に、女は妙に目を輝かしたように見えた。

「そう? ……でも他の人はどこにいらして? 私の目の前にはあなたしかいませんわ」

「きっともう逃げ出したか、それかまだ家の中に。他のご家族はいらっしゃらないのですか」

すると女は少し眉をひそめ、続けてくっと酒を飲んだ。

「……いませんわ。私ひとりだけ。私以外にはあなただけ」

「そう、ですか」

「まあ、いいじゃない、どっちにしたって同じこと。あなたはどちらにせよ、この家に今いるんだから。泥棒でも、そうじゃなくても」

「だから、すぐ帰ろうと思ったんです」

「それはやっぱり泥棒だから? 泥棒なら早く逃げたいものね。でも、結局こうして居座っている。それは本当は泥棒だけど、逃げれば本当に泥棒だとばれるから? それともまだ何も盗めてないから……?」

女の言いぶりは、どうも小林を泥棒だと決めたいような言いぶりだった。無理もない。こんな夜半に他人の住居に無断で侵入したのだ。泥棒だと思われても仕方がない。が、女はそう思っているにしては、ずいぶん落ち着いているように思えた。しかも酒なども出してくれている。それが小林には不可解の他何物でもない。とはいえ、女が取り乱して騒がないのは実際助かっていた。不法侵入だろうか、窃盗未遂だろうか。今騒がれて警察を呼ばれれば、小林は誰が見ても犯罪者であった。

小林は猪口をぐいと飲み干した。

今ここを去れば女に後から通報されるだろう。そうなれば遅かれ早かれ警察の御用となる。今すぐにでも帰りたいが、どうにかして、自分の疑いを晴らす必要があった。(続)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?