リードの65%「見込み客」を活かすために、プロセスの「フロー」と「残高」を意識する。(THE MODEL)

「THE MODEL(MarkeZine BOOKS) マーケティング・インサイドセールス・営業・カスタマーサクセスの共業プロセス」を読みました。

私は、マーケティング機能の未熟な企業でSaaSビジネスのマーケティング職として働くなかで、どのようにリードの受け渡しプロセスを作っていくのが良いのかに悩んでいた。特に、他部署の人たちと協力して、効率的なプロセスを作るには、マーケティングの知識やモデルだけではなく、マーケティングから、インサイドセールス、営業まで一連の流れ、全体像をより深く理解したかった。そこで、SaaSビジネスにおける、フェーズの分け方や定義、リードの流れの一般的なモデルが知りたいと思い、本書を手に取った。

新規リードの65%は見込み客(p33)

本書によると、BtoBの検討型・高額商材のリードの内訳は以下の通りだ。

■BtoBの検討型・高額商材のリードの内訳

10%:リード獲得段階で具体的に検討している

25%:将来的にも購買に至らない層(パートナー、学生、競合)

65%:将来購買の可能性はあるが、今すぐではない人たち(=時間がかかっても戻ってくる可能性があるリード)

新規リードを獲得するために、マーケティング活動にはお金がかかるけれども、このデータを見れば、リード獲得時には「今すぐではない人たち」へ、適度にアプローチをし続け、タイミングよく再提案する活動には、ほとんどコストがかからないことがわかる。したがって、限られた予算・人員で効率的かつ効果的なマーケティング活動を行うためには、リードの管理・リードの育成活動・タイミングの良い再アプローチができる体制を整えることが重要だと分かる。

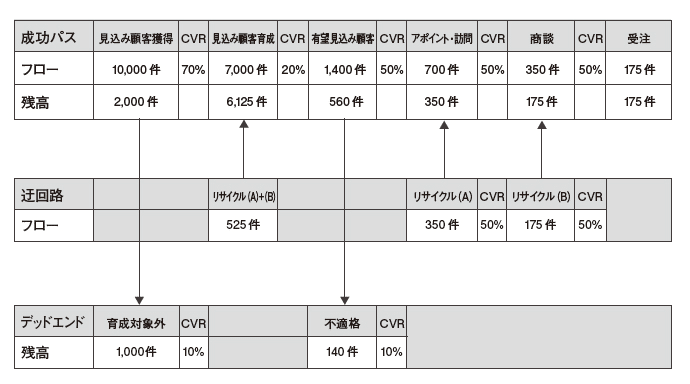

プロセスごとの見るべき「フロー」と「残高」(p89)

ザ・モデルを読んでいて、一番、わかりやすくて、印象的だったのは、プロセスごとの見るべき「フロー」と「残高」の図だ。

同様な図が、MarkeZineの記事「マーケティングチームは何をしているのかわからない」と言われないために、成果を数字で説明する」にで「図12:全体プロセスの数値サンプル」として掲載されていた。

MarkeZine

「マーケティングチームは何をしているのかわからない」と言われないために、成果を数字で説明する(図12:全体プロセスの数値サンプル)https://markezine.jp/article/detail/30366

先ほどのそれぞれのリードを、どのようなプロセスで管理していくのが良いかがよくわかる図だと思う。

①次のフェーズへ進むリード

②将来的にも購買に至らない層=デッドエンド

③将来購買の可能性はあるが、今すぐではない人たち=リサイクル

リードの分類やフェーズが細かすぎたり、おおざっぱすぎたりして、部署間で混乱して困っていた。上記のようにシンプルな3通りにリードを分類することが、マーケティングから営業のプロセス管理で重要だと思う。

リードを3通りに分けたら、ようやく、それぞれのリードを社内のどのツール、どの機能で管理していくかを決めることが出来そうだ。