発達障害とは何なのか?

発達障害とは3種類の障害の総称

自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)

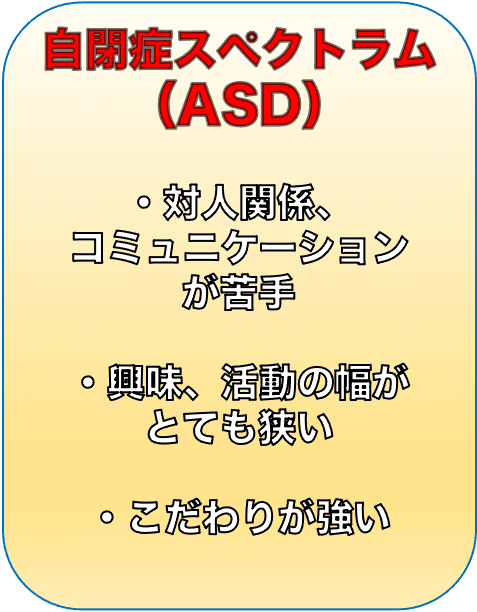

①自閉症スペクトラム(ASD)

言葉の遅れや知的障害を伴うことが多いが、知的障害がない場合もある。

数学、芸術などなにかの分野に突出した才能を示すケースがある。

②注意欠如・多動症(ADHD)

どの特徴が強いかで、①不注意型、②多動・衝動型、③混合型(不注意と多動・衝動型)がある。

③の混合型が最も多い。

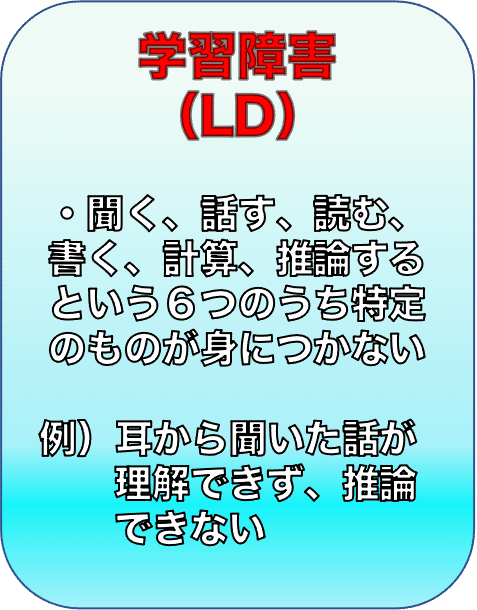

③学習障害(LD)

特に読む書くについての障害が多い。

発達障害はこの3つの障害の総称であって、「発達障害」という診断名ではありません。この3つの障害はそれぞれ症状も対処法も異なる別々の障害です。

これらの障害が1つの人もいれば、2つの人もいます。

発達障害と言われる人の脳は、定型発達の人とはちがった脳の特性があります。その特性がいわゆる「落ち着きがない」「切り替えが苦手」「こだわりが強い」「コミュニケーションが苦手」という特徴につながり、そのため日常生活のしづらさが起きます。

育て方によるものではない

発達障害とは生まれつき(先天性)の脳の特性であって、親の育て方や環境によるものではありません。

2012年文部科学省の調査によると、全国の公立小中学校の児童生徒のうち、6.5%に発達障害の可能性があるとされています。

発達障害の基準は「生活障害があるか」です。その特徴のせいで生活がしにくい、困ることが多いという場合に「発達障害」と考えます。

しかし、定型発達の子どもでも「落ち着きがない」という特徴はあります。それが単なる性格であることも多いので、生活障害がどれだけあったら発達障害なのかという線引きはとても難しいのです。

診断名がつくことに抵抗を感じる親も多くいると思いますが、大事なことは

「発達障害なのか」ではなく「いまの状態にどう対処するか」

診断名はその子にかかわるさまざまな人が、本人にとってよりよい対応を探す手がかりのひとつと捉えてください。

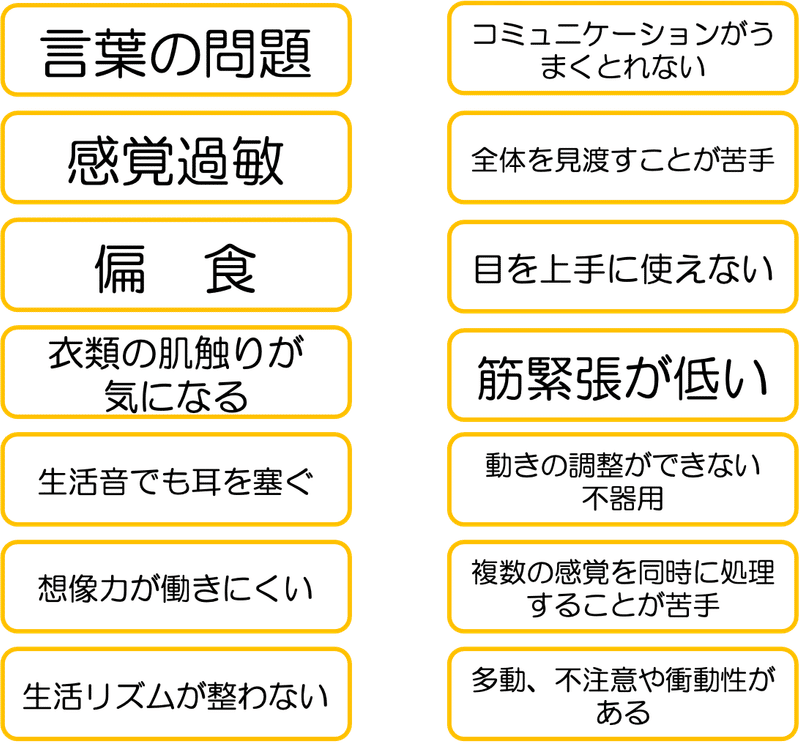

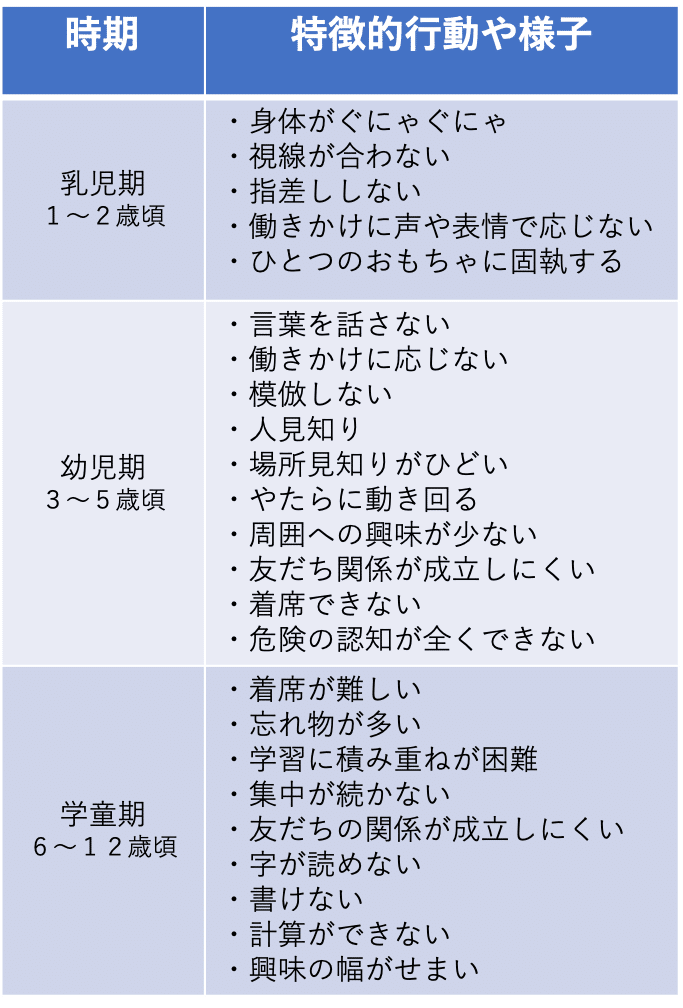

発達障害のある子どもの特徴

・ことばの理解や表現の遅れ、人に関心が向きにくい

・感覚過敏のため、偏食があったり、生活音でも耳を塞ぐ

・次に起こることが予測できずに、気持ちの切り替えがうまくできない

・実行機能障害にため、ものごとを遂行することが難しく、途中で最初の目的を忘れてしまう。

発達障害の特徴は、生活上の困難、生活のしにくさ(生活障害)につながります。

発達障害のある子は、相手の気持ちを察したり、言葉の裏の意味を察することができないため、なかなか人間関係をうまく築くことができません。自閉症スペクラムの場合、そもそも人に関心が向かないこともあります。

・感覚過敏で不快なことが多く落ち着けない

・過敏のため、物や人や場所への拒否・回避が多く、生活が制限され、経験が広がらない

・先が見通せない不安からくる行動や、こだわりは周りから冷ややかな目で見られる

・不器用で運動が苦手で、日常動作がうまくできない

これらは特性からくる、本人にはどうしようのない行動ですが、それ理解されずに叱られたり、笑われたりすることがあります。そうした不安・ストレス・疎外感のなか「自分はダメだ」と感じ、自己肯定感を失うことがあります。

療育とは?

療育では生活障害を軽減するために、発達障害のある子を理解し、必要なことをその子に適した方法を見つけて、教えていきます。

療育の専門家である医師(児童精神科医、発達障害の診療する小児科医、心療内科医)、公認心理師、臨床心理士、作業療法士、言語聴覚士などが発達特性についての知識と経験に基づいて「その子」を診て、「その子」の特徴を判断し、「その子」に合った対応や方法を提案します。そうして適切に働きかけることで、生活障害は減っていきます。

脳の生まれつきの特性からくる発達障害の特徴そのものを変えること方法はまだ確立されていませんが、特性からくる生活障害は、療育によって予防・軽減することが十分に可能なのです。

生活障害を軽減し、その子が安心感や生きる喜びを感じる経験が積めるようにすることが療育の目的と言えます。

発達障害かも?と思ったら

発達障害のある子には様々な特徴や様子が見られます。ただ、これらの特徴があるからといって必ずしも発達障害というわけではありません。

特に乳幼児期は成長の変化が激しいので、医師や専門職もその時点では判断せず、しばらく様子をみることが多いです。

子どもの発達でこうした気になるところがあり、本人も家族も困っているなら、まずは相談してみましょう。

相談といっても、いきなり医師や専門職にとなるとなかなかハードルが高いと思います。診断名がつくことへの不安があって、受診をためらう方もたくさんいます。

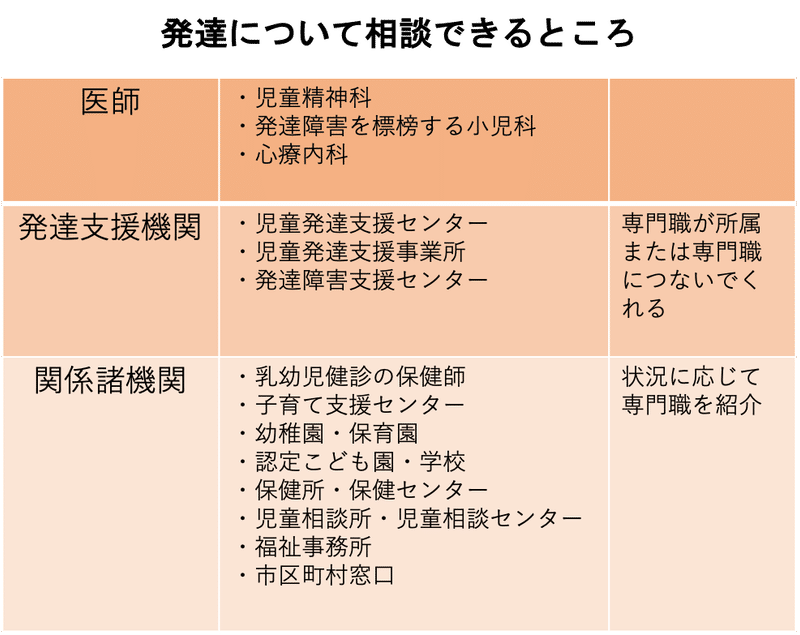

発達障害の相談先はいくつかありますが、医療機関(医師)にしかできないことがあります

・診断名をつけること

・投薬

ほかの発達障害の専門職や特別支援教育関係者(先生)などが、診断名をつけることはありません。各種手帳や手当、受給者証を申請する際などには、医師の診断書が必要になります。

まずは身近な園や学校などの関係諸機関や発達支援機関に相談することをおすすめします。相談して医療機関にしかできないこと、診断名がつくことのメリット・デメリット、療育について理解した上で、子どもにとって保護者が一番いいと思うことを選んでください。

大事なことは保護者が納得して選ぶことです。相談先の園や学校等の関係者が受診をすすめることはありますが、強制ではありません。

相談する目的は「子ども理解すること」のためにしてください。子どもを理解した上で、その子に必要な支援や教育を選んであげてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?