新一万円札の顔となる「渋沢栄一」。

大河ドラマ『青天を衝け』でも主人公として

取り上げられ、脚光を浴びましたよね。

この栄一の孫が「渋沢敬三」という人です。

しぶさわけいぞう。1896~1963年。

調べてみると、この敬三さんも

凄い人でしたので、本記事で紹介します。

『日本の実業家、財界人であり政治家。

第16代日本銀行総裁、大蔵大臣(幣原内閣)』

彼はよく、このように紹介されます。

祖父が「日本の資本主義の父」渋沢栄一。

当然の如く、その地位を受け継ぎました。

(本当は当然ではなかったのですが、

それは以下でおいおい書きます)

戦前には「日本銀行総裁」。

戦後には「大蔵大臣」。

まさに、財界と政界を極めた男!

彼は大蔵大臣として、

戦後のハイパーインフレを収めるべく、

「預金封鎖」という政策を

実施したことでも知られています。

銀行の預金を、

自由に引き出せなくさせる政策。

…いま、さらっと書きましたが、

けっこうえげつない政策です。

預金を引き出せなくさせる政策?!

はい、その背景を説明します。

戦時中、日本は戦費を調達するため、

莫大な額の「国債」を発行していました。

国債を買っていたのは、主に国民。

国の借金は、膨大なものになっていた。

戦争に負けて、政府の信頼はがた落ち。

政府の発行する紙幣の価値もがた落ち。

ですから戦後まもなくの「闇市」では

「物々交換」が行われていました。

牛乳の値段も戦前→戦後で約21倍になった。

紙幣を持っていても意味がないレベル。

このままでは財政など成り立ちませんよね。

ひいては、国家も成り立たない…。

そこで、このハイパーインフレを抑え、

紙幣の価値を落ち着かせるべく行われたのが

「預金封鎖」です。

これは「新円切替」「財産税」などと

セットで行われていきました。

順番で言えば、以下の通りです。

◆新円切替:これまでの円を使えなくする

→銀行で新円に交換するように呼び掛ける

→銀行に預金(旧円を持っていても使えないから)

◆預金封鎖:勝手に預金を引き出せないようにする

→出金制限(家族の人数などに応じて

毎月いくらぐらいまでしか出金できないようにする)

◆その預金や資本に対し「財産税」をかける

→最高税率90%!の超累進課税

→ほとんど「紙幣」「資産」を没収するレベル

…なんという荒技!!

戦後の混乱期だからこそ採られた禁じ手。

この半ば強引な「資産没収」の政策により、

多くの人が資産を失っていきました。

その代わりに紙幣の価値は落ち着いていき、

ハイパーインフレは抑制されていきます。

没収した資産によって、

国の借金も返されていくのです。

こういうことを行ったのが、

戦後まもなくの

幣原喜重郎内閣の大蔵大臣であった

渋沢敬三なのでした。

戦争によって広がった格差を是正し、

(戦争成金っていますよね)

みんなを貧しくした上での、戦後復興。

もちろん、敬三自身もダメージを受けます。

GHQ主導の「財閥解体」のあおりを受けて、

渋沢家はその対象となってしまい、

彼自身も「公職追放」されてしまうのです。

かつ、自らが主導した「財産税」を払うため、

三田にあった私邸を物納することになります。

ちなみに、渋沢家の会社は、

いわゆる持株会社というよりは

資産管理会社的なものであり、

厳密には財閥ではなかったそうなんです。

GHQも「財閥じゃないんだから

財閥解体の対象から外してもらうように

申請したら?」と彼に勧めたほど。

しかし彼は、

自分宛の免除申請を書くことをしなかった。

国民が苦しんでいるのに

巨万の富を相続している自分を潔しとはせず、

財閥解体を受け入れた。

自らを「ニコボツ」と呼んだそうです。

「ニコニコしながら没落する」という意味。

ですが、これだけの大物であった彼を、

財界は放ってはおきませんでした。

1951年に公職追放が解けた後は、

経済団体連合会相談役、

国際電信電話(KDD。現KDDI)の初代社長、

文化放送の初代会長などを歴任しています。

そうです、auの通信障害対応で

話題になった「KDDIの社長」も、

その源流をたどれば、彼なのです。

…さて、そんな「政財界の大物」である

渋沢敬三には、もう一つの裏の顔がありました。

いや、こっちのほうが表、かもしれない。

「民俗学者」としての顔です。

民俗学。地域の祭りとかしきたりとか

民間伝承、日常生活を研究する学問。

彼は民俗学の大物、柳田国男と親交があり、

ともに日本の民俗学の発展に力を尽くします

(ちなみに柳田国男も

純粋な在野の学者ではなく、元は官僚でした)。

そもそも敬三は、動物学者になりたかった。

しかし、放蕩を尽くした父親が「廃嫡」され、

自分に渋沢家の跡取りという重圧がかかり、

しかも祖父の栄一の期待と懇願もあって

(栄一は孫の敬三に「どうかお願いする!」と

頭を下げたそうです)

彼は動物学者への道をあきらめて

大学は法科に進んだのです。

実業家の道を歩んでいくことにしたのです。

そんな鬱屈した思いを発散すべく、

実業の傍らで、民俗学研究を行っています。

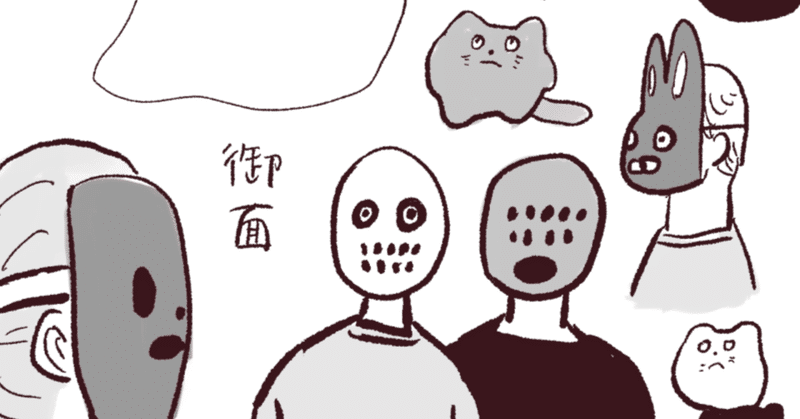

「アチック・ミューゼアム(屋根裏博物館)」

という施設の博物館を、

自宅の屋根裏に作ってしまうほど。

ここには、動植物の標本、郷土玩具、

祭りに使う仮面などが

所狭しと集められていたそうです。

渋沢家を継いで自由に動けない身…。

その鬱屈を、民俗学のフィールドワークで

発散させていた。

彼にとっては、これらの研究、

民俗学者としての自分こそが

「本来の自分」だったのでは。

実業家、政界・財界の大物よりも…。

のちに彼は学者たちの「パトロン」となり、

多くの学者を支援していきます。

柳田国男だけでありません。

岡正雄、宮本常一、今西錦司、

江上波夫、中根千枝、梅棹忠夫、

網野善彦、伊谷純一郎…、

そうそうたる学者が

敬三の支援の下で研究を進めていった。

そう、彼は自由に動けない自分の代わりに、

多くの新進気鋭の学者を育てていったのでした。

まとめます。

政界・財界の大物としての渋沢敬三。

民俗学者・学問の支援者としての渋沢敬三。

どちらも、同一人物です。

人間は、単純な生き物ではない。

多くの肩書、多くの仮面を持った

「多面的」な生き物。

渋沢敬三の生涯は、

そんなことを私に思い起こさせてくれます。

ハイパーインフレを退治したことも、

滅びゆく民間伝承を保存したことも、

彼の中では「日常生活を守る」という

同一線上にあったのではないでしょうか。

さて、読者の皆様は、どうですか?

どんな肩書、どんな仮面を持っていますか?

それに満足しているでしょうか?

仮面を集める行動を、しているでしょうか?

…彼が集めた民俗学資料の多くは、

今では大阪の万博公園内にある

「国立民族学博物館」にあります。

というより、この博物館自体の母体が、

元をたどっていけば

彼の「屋根裏博物館」なのです。

もし、彼の生涯に興味のある方は、

一度、訪れてみてはいかがでしょう?

(私も未訪なので、いつか行きたいです)。

◆本記事は以前に書いた記事の

リライトです↓

『渋沢栄一の孫』

合わせてぜひどうぞ!

よろしければサポートいただけますと、とても嬉しいです。クリエイター活動のために使わせていただきます!