読書日記 2011年4月

読書日録 2011年4月号

(月刊『すばる』2011年6月号掲載)

父方の祖父は宮城県の出身で、東京で学んだ後、昭和の初期に親類を頼って北海道へ渡った。

私が物心ついたころにはすでに隠居の身だったが、囲碁も将棋も滅法強く、詩吟は師範の腕前、渓流釣りの名人で、園芸の知識も豊富、ばんえい競馬など賭け事も大いに愉しんだ。

平成七年に九十二歳の天寿を全うしたが、遺品の中から宝籤の外れ券が数千枚も見つかり家族を驚かせた。

思う存分、趣味に生きた人のように見えた。が、昔は堅い銀行員だったと聞いて、相場師か山師の間違いじゃないかと思った。

そんな祖父の遺品には意外なものも含まれていた。

採血した日付のスタンプで埋め尽くされた献血手帳。

祖父は気ままに生活を楽しむ一方、年齢制限ぎりぎりまでコツコツと献血を続けていたようだ。

四月某日

久しぶりに都内の大型書店へ行く。

目当ての長編小説を買い求め、その足で新宿駅西口の献血ルームへ向かう。

震災と原発事故を目の当たりにし、ささやかな社会貢献に目覚めた、と言えばおこがましすぎる。

亡き祖父に倣うことで、祖父の淡々として倦むことのない力強い平常心をものにできないだろうかというのが狙いだ。

人生初の献血である。

問診の順番を待ちながら、カズオ・イシグロ『わたしを離さないで』の表紙を捲った。

自己犠牲がテーマと聞き、この場での読書にふさわしいと思い選んだのだが、保健室と救急病棟が合体したような妙な雰囲気に呑まれて、ちっとも集中できなかった。

先に採血を終えた二十代の男性が待合室へ戻ってきた。

向かいの長椅子に腰かけ、ケータイをいじり始めて間もなく、その男性は「バタッ」と倒れた。

狭い献血ルームは騒然としたが、駆け寄った看護師は慣れた様子で男性を横に寝かせ処置を行った。

どうも貧血のようだ。

動悸を押さえようと深呼吸する私は、手に持った本のことなどとうに忘れていた。

幸い難なく四○○㎖搾ることができた。

帰宅後、改めて読み始める。

主人公の回想により時間軸から解き放たれて語られる、謎めいた寄宿舎での日々を中心に物語は進行する。

作中では、寄宿舎で共に過ごした仲間との思い出、親友との秘密の会話や宝物のミュージックテープなど、さまざまなものが思い起こされ巻き戻され繰り返し再生される。

物語が進むにつれ、時の流れに抗うように再生されるものたちは、寄宿舎の生徒にやがて等しく訪れる運命への抵抗の証というより、不可避のそれを穏やかに受け入れるための準備のように思えてくる。

今日は献血した私も、明日は誰かから血を分けてもらうかもしれない。

本書を読んで、献血は社会貢献でも自己犠牲でもなく、自由の行使にすぎないと思った。

四月某日

祖父は年譜の上では、大学時代に関東大震災を経験していることになる。

また、銀行員時代には東京大空襲にも遭っているはずなのだが、今となっては確かめようがない。

振り返ると、祖父とは釣りの話と世間話しかした記憶がなく、肝腎なことは何も聞いていなかったことに愕然としてしまう。

明治三十六年生まれの祖父より六年遅れて生を享けた作家、大岡昇平の『大岡昇平戦争小説集 靴の話』を読む。

本書は著者本人がモデルらしい兵士の、出征からフィリピン戦ミンドロ島で遭遇したゲリラによる襲撃、マラリヤ罹患、手榴弾による自決未遂を経て米軍の捕虜となるまでの戦争体験を綴った短編集。

この作品こそ、かつて坂口安吾が「戦の文学」で語った真の戦争小説、即ち「昔兵隊だった人たちが」「兵隊という(……)悲劇的な存在」を「自分だけの独特の言葉と調子で」描いた「兵隊彼自身の突きつめた戦記」ではなかろうか。

一読してそんな感想を持ったが、今回これを読んだのは戦争を追体験するためではない。

「異常事はそれが実際に来るまでは、とても起こり得ないような気がするものである。そして来てからでは間に合わない」

「(……)私がこれまで彼らを阻止すべく何事も賭さなかった以上、今さら彼らによって与えられた運命に抗議する権利はないと思われた」

「その時に備えて缶詰を秘かにベッドの下に埋めている者もいた」

今、自分が置かれている状況に通じる言葉はないかと頁を捲ったのだったが、結果は嵌りすぎて怖いくらいである。

四月某日

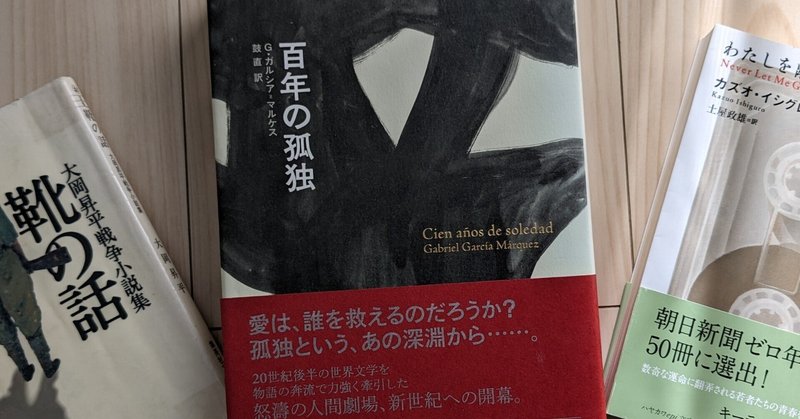

私の「読書日録」最後の一冊は、わが積ん読本のラスボスともいえるG・ガルシア=マルケス『百年の孤独』。

この本と最初に出遭ったのは二十五年前。

古書店で買い求めたが、金策のため繙く間もなくまた古書店に売り払った。

次は昨年の秋。

図書館で借りた改訂版を貸出期間を延長してまで読み進めたが、三百頁を前に期限が切れて挫折した。

今回は万全を期して、書店で購入したまっさらな最新版を読む。

アウレリャノ・ブエンディア大佐の三十二度の反乱は全て失敗に終わったが、ここは三度目の正直で読破しようと挑んだ。

幻想と現実が区別なしに描かれる、マジック・リアリズムの代名詞のように語られてきた名作である。

読むと確かに、小町娘はシーツに包まって空高く舞い上がり、雨は四年以上も降り続けている。

非西洋社会が近代文明を受容する困難さは日本人も知っている。

だが、ラテンアメリカ諸国が経験した痛みは想像を絶するものがありそうだ。

植民地支配と独立戦争、独裁政治、暗殺、暴動、虐殺……現実と幻想を自在に混淆させる想像力は、これら悪夢のような歴史に対抗するために選びとられたものなのだろう。

人間が剥き出しの現実の上に想像を凝らして生きる生きものならば(※注)、想像を超える現実を前にしても、それを上回る想像力で立ち向かうしかないと思うのだ。

※注 初出時は特に明示しなかったが、栗本慎一郎の小説『敵意』(角川書店「野性時代」1984年2月号)より主人公の台詞「俺たち人間が形を持つだけの世界の上に想像をこらして住んでいる連中だというんだな」から借用した。

栗本流経済人類学では、科学哲学者マイケル・ポランニーの説を引いて、生命とは物理的、化学的な要素を持ちつつも、その本質は「イマジネーション」にあるとされている。

いささかスピリチュアルめいた結論だが、わたしらヒトはもちろんブタもネコもミジンコも、それぞれ何かを考えているから、そこに存在しているのである(そ、そうか?)

そうらしいのである。

(昭文社『街ごとまっぷ 宮城県都市地図』より)

付記

震災から四か月が経過したある日、思い立って、東北へ日帰りの旅をした。

目的地は、「読書日録」にも出てきた父方の祖父の故郷、宮城県の内陸部である。

いつか行こう行こう、と思っているうちに、東日本大震災が起きてしまい、これはもう行くしかないと決めたのだ。

夏の暑い日だったが、東北本線「鹿島台駅」から約10キロ歩いて、昭和29年まで存在した「大松沢村」現在の「黒川郡大郷町大松沢」を目指した。

震災からすでに四か月経っていたせいもあるのだろう。

私が歩いた宮城の内陸部は、路肩が大きく崩れた場所を車両が徐行しているくらいで、ほかは復旧が進んでいるように見えた。

映像で見た壊滅的な海岸部に比べれば、内陸部の被害は少なかったのかもしれない。

むしろ関東から東北へ入る手前で、新幹線の車窓から見えたブルーシートをかけられた家々の屋根に生々しい被災の傷跡は残されていた。

ただ、炎天下の県道を歩いていたとき、道の向こうから突如現れた、見上げるような瓦礫の山には、面食らってしまった。

中学校のグラウンド一杯に、うず高く積み上がった瓦礫が、この地のものなのか、どこかから運び込まれたものなのかは知らぬが、こんな山ができるほどの家屋が潰されてしまったことは、疑いようがない。

のどかな田舎の風景に油断していたが、被害はやはり巨大なものだった。

目的の地「大松沢」に到着────。

特に感想はない。

予想はしていたが、道東で育った自分にとって、東北はやはり見知らぬ土地でしかなかった。

県道沿いに延々と続く水田……山地と住宅地以外、耕作可能な土地はすべて田んぼである。

道東の風景、例えば、街を一歩出れば隣の街までつづく原生林、野生動物にとってはオアシスだが人間には無意味な湿地帯、牛と酪農家以外にはただの原っぱともいえる広大な牧草地……そんな余白ばかりの景色に慣れた目には、東北の景色(と一くくりにするのは乱暴だが)は同じ田舎でも、視覚的に窮屈で息苦しく感じられた。

私の祖先はここで生まれたが、ここに住み続けることはできなかった。

生活のため新天地を求めざるをえなかった。

海峡の向こうに広がる北海道は荒涼とはしているが、窮屈でもなく息苦しさもない。あるのは何もなさと寒さだけ。良くも悪くも自由でドライな人々の土地である。

それを実感するには充分な数時間の訪問だった。

そして、帰りの新幹線────。

停車した小山駅で震度5の余震に見舞われ、数時間、車内に閉じ込められてしまった。

それは、この小旅行のきっかけが、他ならぬ震災であったことを思い出すのに充分すぎる停車時間だった。

終

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?