村上春樹私論〜『街と、その不確かな壁』で終わってはならない〜

村上春樹は我々の世代にとっては間違いなく最も読まれた純文学作家であり、読んでなくともその文体には影響を受けていると言っていい。

私自身小説を書く人間であるが、いかに春樹でなく(同様に誰それの文体でなく)書くことが如何に難しいか考える。まずはそこからスタートしなければ作家たり得ない。だからこそ、一度春樹について考えなければならない。

村上春樹は団塊の世代であって、特にその学園紛争に幻滅したこと、そしてその時代の文化に影響を受けたとよくエッセイにも書いている。

村上春樹は二十代から三十代(特に中期にかけて)の都市生活者の男性を主人公に書き、七十年代後の、社会的イデオロギーや中心価値を失って、個人の思想を含めた全てが都市的に等価交換される中で、その社会と、そこに孤絶された個人を描いている。

『風の歌を聴け』は特に八個の断片的な小話を時系列でない形に並び替えて書かれているように(映画学科の私としてはそこにタランティーノの『パルプ・フィクション』のような、まさにB級さ、とでも言える、スタイリッシュな、大作へのカウンターを感じる)短いキッチン小説であって、土着的な香りがない。

村上春樹がデビューした時代は中上健二が文壇の中心にいて、村上春樹が中上との対談の際飲みの誘いを断ったと川上美映子との対談で書いていたように、それに対するカウンターのような作風である。

村上春樹は大江のファンであったりアメリカの大学のクラスでは第三の新人のテキストを扱っていたりと、日本文学嫌いではないのだが、ルーツとしては彼が影響を受けたのはドストエフスキーであったり、あるいは大衆小説としてのチャンドラーだったり、それこそ土着的な香りのないカーヴァーであったりするのである。

そういった海外文学からの影響や純文学の文脈を脱構築し、「血みどろ」でない文学を切り開いたことで支持を得た作家である。

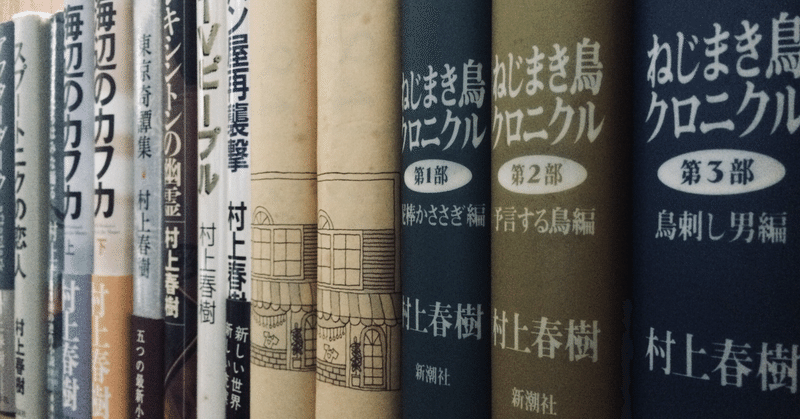

村上春樹は初期の短編である『スパゲティーの年に』でも書かれていた「井戸」のモチーフを、『ねじまき鳥クロニクル』でも書いていたように、よく用いる。

資本主義社会でアメリカナイズされた、中心価値のない、あるいは戦争による断絶で文脈の途切れた社会において、その自己防衛としての生き方に対して、閉じ込めた内的自己と向き合う、という構造のものが多い。

実際、村上春樹は『職業としての小説家』において、長編小説を書くときに真っ先に想起されるのは「井戸」であると書いている。

また、今年発刊された新作『街と、その不確かな壁』においても使われた、『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』以降のモチーフとして「壁抜け」がある。

共通の前提を失って不条理に塗れた社会から「僕」あるいは「僕と君」の世界に閉じこもってはいられない、つまり主人公の生き方、自分の守り方としてのデタッチメントから社会に対するコミットメントへ変化していく様を「壁抜け」として描いているのである。

新潮七月号の『疫病と戦争の時代に小説を書くということ』というアメリカでの講演においてでも、まさにその姿勢が見てとれて、小説を書くということが同時代に対するコミットにつながり、社会はそれが必要だ、といったことを言っている。

私は『街と、その不確かな壁』において残念であったことは、まさに村上春樹は、この時代において、コミットメントしなくてはならないという前提だけで終わってしまったこと、そしてそのための村上春樹的メタファーが、ただの記号に止まっていたことであった。

超越文学ならばやはりメタファーは現実の事象と記号的に等しくあってはならないし、メタファーが一人歩きしてこそ、村上春樹の信じる物語が生まれるのではないか、と思ったのだった。

そして文学が今まさに負わなければならない役割として、社会に対して問題を投げかけ続けることだけでなく、そして、答えを出し続けることが重要だと私は作家志望としても思っているのであって、村上春樹的な物語の結末を明確には書かないという姿勢は逃げているだけになってしまうのではないかと思う。

さらに、この疫病と戦争の時代においては、我々はデタッチメントすら損なわれたのであって、そしてコミットメントするとして、ならば我々はこの不条理に対してどうしていくべきか、そこがまさに作家一人一人が答えを出さなければならないものなのではないかと思う。

それは村上春樹がいまだにその不条理や暴力を「井戸」のように潜らなくてはならない場所にあると考えているからではないか、と私は思う。私は作家としては、まさに地上一階で起きている不条理に反抗せねばならないと、あるいは同時代に生きる一人の人間として思う。

村上春樹がいまだにこんなに売れているのは、村上春樹から時代が大きなムーブメントとしては変化していないからなのかもしれない。しかし、作家としての私も、あるいは社会も、もう春樹ではいられないのだ、ということを強く思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?