rakugaki_26「美術館へ行こう!【東京編】ブリヂストン美術館」

私には「美術鑑賞」という唯一の趣味があります。その「趣味」にもブームがありまして、第一次ブームが1985年~1987年。

第二次ブームが2009年~2018年。

第一次ブームの1987年から第二次ブームがはじまる2009年まで20年以上の月日が経っていますが、その間にも何回かは美術観賞をしています。

ただ「ブーム」の期間は、集中的に「美術館」に出かけているので「ブーム」なんですね。

このブログでは、私の大好きな「美術館」に出かけて、観賞した「美術展」の感想とともに、「美術館」の魅力が一緒に伝えられればなぁと思っています。

「ブリヂストン美術館」は東京都中央区京橋にある、西洋美術、日本近代美術を中心とした1952年に設立された私立の美術館です。

私の現存する記録の中で、現在まで「ブリヂストン美術館」の企画展に出かけたのは7回です。

これは今まで鑑賞してきた「ブリヂストン美術館」の感想ブログとなります。

1)1987年9/12-10/25「ウフィツィ美術館所蔵 17世紀イタリア素描展」

本展には、イタリアのバロック美術を代表するアンニバレ・カラッチ、グイド・レーニ、ピエトロ・ダ・コルトーナ、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニなど67作家80点の素描が出品されます。

これらの素描には、壮大でダイナミックな画家たちの意図がはっきりと現れています。

また、写実的な傾向も、この時代の美術のひとつの特質であり、出品作は、それぞれに多彩な表情を示すのです。

さらに、17世紀は、イタリアの素描が頂点をきわめた時代と言われており、実にさまざまな技法を見ることもできます。

この美術展自体、ほとんど憶えていないのですが、今ハンドビラなどを見直すと、フェデリーコ・バロッチの「手の習作」とかバルダッサーレ・フランチェスキーニの「天使の半身像」など見応えがありそうなのですが、やはり素描だけだと物足りなかったのかも知れません。

この美術展は図録を購入しておらず、ハンドビラとチケットしか残っていなかったので、図録を購入するほどまで良かったと思わなかったのでしょう。

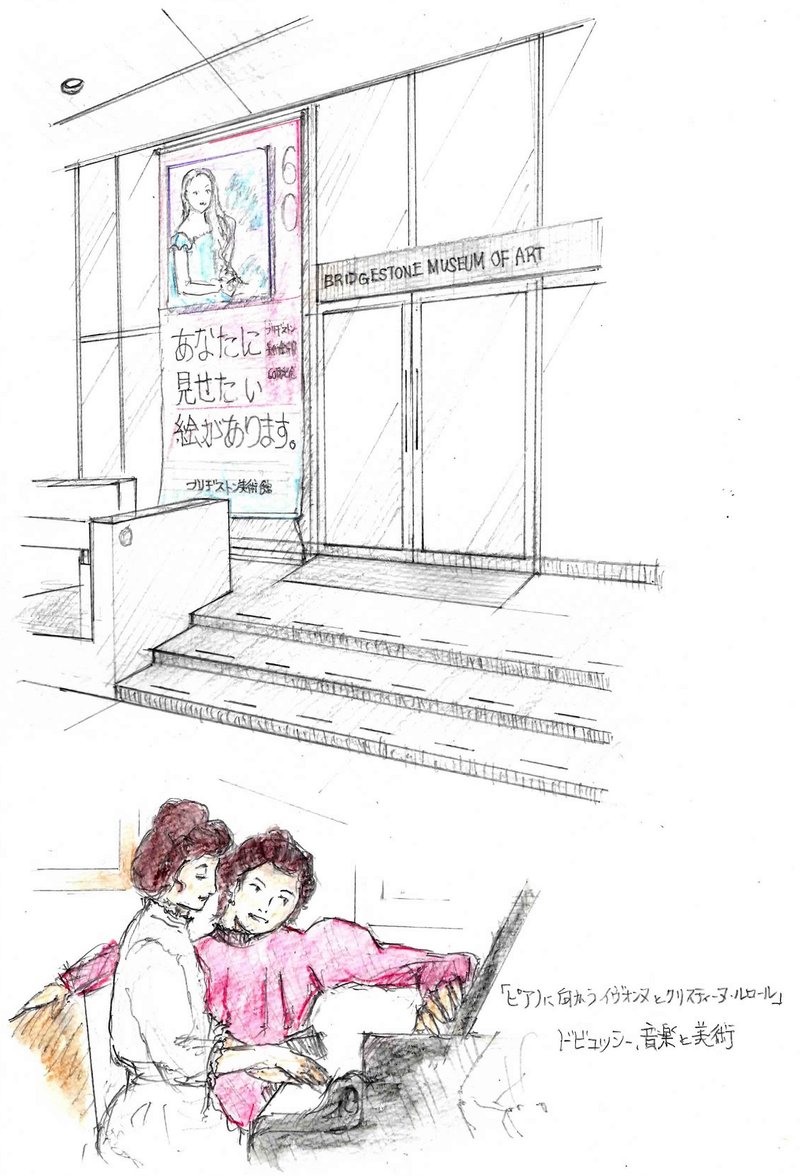

2)2012年3/31-6/24「ブリヂストン美術館開館60周年記念 あなたに見せたい絵があります。」

東京に転勤して散策していたら本当にたまたま、目の前にブリヂストン美術館が現れてびっくり。

何だかとても懐かしく、折角だから入ってみようかと。

ブリヂストン美術館はいつも基本、所蔵作品の展示になりますので、とても感慨深く作品を鑑賞しました。

日本人、西洋人の大御所の名作が、幅広い時代網羅されています。

一応、「自画像」「肖像画」「ヌード」「モデル」「レジャー」「物語」「山」「川」「海」「静物」「現代美術」という風に作品を括って展示されているのですが、日本人も西洋人も時代も混ぜこぜなので、少々取りとめがないように感じました。

あなたに見せたい絵があります。って、いったいどれを一番見せたかったの?って思ってしまいました。

とは言え、いずれも名作ばかり!

久しぶりに目の保養になったかと。

時間のあるときに、1日ゆっくりとここで過ごすのもいいかもと思いつつ、そそくさと美術館を後にしました。

3)2012年7/14-10/14「ドビュッシー、音楽と美術 印象派と象徴派のあいだで」

この美術展は、ブリヂストン美術館開演60周年記念 オルセー美術館、オランジュリー美術館共同企画です。

今月の14日までなので、来週には終了です。

昼過ぎに出たのですが、結構チケット売場に並んでいます。

ですがチケットはあらかじめ買っていたので、チケット売場には並ばずにすみました。

結構混んでいると聞いていたので半分覚悟していたのですが、許容範囲の混み具合。

まだ、普通に絵の前面で鑑賞も出来ます。

クロード・ドビュッシーは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したフランスを代表する音楽家です。

ドビュッシーが生きた時代には、音楽や美術、文学、舞台芸術が、互いに影響し合い、時に共同で作品をつくり上げましたが、ドビュッシーは音楽家の中ではその代表的な人物と言えるそうです。

この美術展はドビュッシーと印象派や象徴派、ジャポニスムなどの関係に焦点をあて、19世紀フランス美術を紹介しています。

入ってあれあれ?っと思ったのは、この美術展はドビュッシーの音楽が流れていると聞いていたのですが静かだったこと。

2部屋のみ音楽が流れていることが、後で分かりました。

この美術展、結構なボリュームで見応えありです!

この前の美術展である「あなたに見せたい絵があります」で鑑賞した絵が何点かあります。

ブリヂストン所蔵作品なんでしょうね。

また、前の美術展では何処を観ても名作だらけで、逆に集中し切れませんでしたが、今回はドビュッシーという軸があったので、観て回りやすかったです。

帰る頃には更に入口が混み合っていたので、3時ぐらいが一番混んでいるのかもです。

4)2012年10/26-12/24「ブリヂストン美術館コレクション展 気ままにアート巡り —印象派、エコール・ド・パリと20世紀美術」

12月に突入し、もうすっかり寒くなって、いよいよ師走って感じがします。

そしてブリヂストン美術館も、これがこの年最後の美術展となります。

とはいえ今回は完全なコレクション展。

普段は美術展を観に行くとなると気合が入るのですが、何度も目にした所蔵作品なので本当に散歩のついでぐらい、気軽に観に行ってきました。

まさにタイトルにある「気ままにアートめぐり」そのもの。

鑑賞も同じく、リラックスして「アートめぐり」できました。

これが企画展だったらタイトルと合っていないとか、時代が飛び過ぎて集中できないとか思うかもかもですが、何せ今回は所蔵展。

ザ・ブリヂストンだと思えば楽しかったです。

巨匠たちの作品がごっそり。

ほとんどは、今年の6月に観に行った「あなたに見せたい絵があります。」の美術展のときに見た絵です。

モネ、ルノワールなどの印象派から、セザンヌを経てマティス、ピカソなど20世紀に至る西洋美術を中心に、日本近代洋画や戦後の抽象絵画を含む約170点の作品群。

何故かエジプトやギリシャ彫刻などもあり、これぞブリヂストンといった感じでしょうか。

今日は雨が降ったりもしましたが、午後は天気にも恵まれたし、今年最後のブリヂストン美術館も堪能できて良かったです。

5)2013年3/23-6/9「Paris、パリ、巴里 日本人が描く 1900—1945」

本美術展はブリヂストン美術館と石橋美術館のコレクションから、浅井忠、坂本繁二郎、藤田嗣治、佐伯祐三、岡鹿之助たちがパリで描いた作品約35点を選び出し、さらに他館から約5点の関連作品を加えた展示になっています。

ま、言っても2部屋ですから大したボリュームはありません。

あっと言う間に観終わってしまったので、他の8部屋も含めてぐるぐる何周かしてしまいました。

明治維新以降、西洋文化を学んでそれを乗り越えることが、日本のひとつの目標となっていた時代。

日本人洋画家にとって、芸術の都パリは、19世紀末から聖地となっていたらしいです。

私にとっては、今も聖地ですが(笑)

1900年以降、パリを訪れる洋画家たちが増える中、憧れのパリで日本人画家たちがいかに大きな影響を受けたのか、ここでの美術作品を観ていると伝わってきます。

梅原龍三郎、山下新太郎、安井曾太郎、岡鹿之助・・・皆さんルノワール、セザンヌ、アンリ・ルソーなどの影響を受けていらっしゃったのだと。

当時の日本人画家たちの、何でも吸収してやろうという息吹が伝わってきました。

やっぱりメインは藤田嗣治と佐伯祐三でしょうか。

全然関係ない話しなのですが、藤田嗣治(フジタ ツグハル)を何故か長い間、フジタトウジって読んでいました。

自分でも何故なのか分かりませんが、陶器のように白くスベスベした画風とトウジという名前がぴったりだなぁと勝手に思い込んでいたのだと思います。

・・・って、おバカなことが頭に浮かびつつ、ブリヂストン美術館を後にしました。

6)2013年3/23-6/9「ブリヂストン美術館コレクション展 色を見る、色を楽しむ。 —ルドンの『夢想』、マティスの『ジャズ』・・・」

今日市販されている絵の具の数は100色を超えています。

古代以来、絵の具の色のもとになっているのは天然顔料が中心で、その色数も限られていました。

しかし、18世紀に入ると人工的に顔料が工業生産されるようになり、画家たちは多くの色を使うことができるようになりました。

ルノワールやボナール、マティスのように「色彩画家」と呼ばれる画家たちがいる一方、ルドンのように白と黒のモノクロの世界を好んだ画家もいます。

本展は「色を見る、色を楽しむ。」をキーワードにしたブリヂストン美術館の企画展です。

モネ、ルノワールなどの印象派からセザンヌを経てマティス、ピカソなど20世紀に至る西洋美術の展開を中心に、藤島武二や青木繁などの日本近代洋画、そして戦後の抽象絵画までブリヂストン美術館のコレクション約170点が鑑賞できます。

見どころとしては、マティスの挿絵本『ジャズ』の版画20点の展示。

そしてルドン展を観た後だからまた会ったね!みたいに親しく感じる、近年新たにブリヂストン美術館のコレクションに加わったルドンのリトグラフ集『夢想(わが友アルマン・クラヴォーの想い出に)』。

この二つでしょうか。

その他、クロード・モネの「黄昏、ヴェネツィア」やピエール=オーギュスト・ルノワールの「すわるジョルジェット・シャルパンティエ嬢」などのブリヂストンお馴染みの名画の数々を観ます。

最後の部屋では「追悼 ザオ・ウーキー」という併設展がやっていました。

私は存じ上げていませんでしたが、今年の4月に92歳で亡くなられたそうです。

色が混ざり合うような水墨画のような抽象画。

コレクションの中からの編集展示なので、イマイチ「色」で切りきれていない感は否めませんが、ま、それもブリヂストン美術館らしさかも知れません。

7)2013年10/10-12/29「都市の印象派、日本初の回顧展 カイユボット展」

今回の美術展、ブリヂストン美術館にしては珍しい!

所蔵作品の編集展示ではなく、カイユボットという画家に絞った美術展です。

ギュスターヴ・カイユボットは、モネ、ルノワール、ドガらとともに印象派の興隆を支えた同派を代表する画家です。

印象派の収集家として知られてきましたが、近年、とりわけ画家としての再評価の機運が高まってきたそうです。

19世紀後半、変わりゆくパリの近代的な都市風景や風俗を柔らかな光にあふれる画面にとらえたカイユボットは、写真を彷彿とさせる写実的表現手法を駆使したという点で、印象派のなかでも特異な地位を占めています。

世界各地から集められた画家の代表作が集結する本展は、いまだ知られざる画家カイユボットの全貌を日本、そしてアジアで初めて紹介される美術展とのこと。

カイユボットの作品は、ブリヂストン美術館で印象派の中の一作品として見たことはありますが、これだけのカイユボットの作品を観るのははじめて。

「建物のペンキ塗り」「ペリソワール」「ヨーロッパ橋」など、はじめて目にする作品が多かったです。

どうやらこの方、映画のワンシーンみたいな構図が好きみたい。

リアルにその風景を切り取ったかのような絵。

いや~、いつもブリヂストン美術館は何処かで見たことがある絵ばかりだったので、今回の企画展は想定以上に楽しめました。

2015年5月より改装により休館となり、これ以降観に行くことは叶わなくなりましたが、2020年1月に、「アーティゾン美術館」と名称を変えてリニューアルオープンされたそうです。

名前は変わっても、またいつかは訪れてみたい、思い出深い美術館の一つです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?