なぜそれを暗闇の中に留めておかなかったのか

“無能だというのは、小説の書けない人のことではない。書いてもそのことが隠せない人のことなのだ。”

「作品」を発表することは、それを人為的に可視性のなかに曝すこと以外の何かではない。文章や詩や絵画や映画が「読みうる」「見うる」状態を可能とする視覚のただなかに投げやられ、読まれ、評判を呼んだり貶されたりする。「作者」が出現する。「この作者の絶妙な筆致が〜」と「この偏った性のイメージは作者の偏見を暴露しており〜」と、「作者」と「作品」との関係性が自明になる。「こう書いたからには作者はそう信じているはずなのだ、そう思っているはずなのだ」……

◉ノンフィクションという幻想

「作品」が書かれ発表され読まれるまでの過程には「人為性」が介在する。「作品」は何重にもまつわった「人為性」の結果以外の何かではない。それは人の手によって書かれた以上、恣意や不確実性が避けようもなくまとわりつく。たとえそれが「自分の体験」や「実話」をもとにした作品だったとしても。

「ノンフィクション」は存在しない。「ノンフィクション」は「フィクション」と違って「リアル」な「生の実感」が吹き込まれていて「熱烈な共感」を呼ぶ「強い物語」であるとかいう紋切りの物言いは皆殺しにされるべきだ。彼らが頬を紅潮させて言う「リアル」や「実感」とやらは、作品に書かれている100%が作者の体験にもとづいているという確信に依ってしか存在しえない。しかし作品は「人為性」の結果である。これは「実は作者は本を発表するために話を盛っていたんだ」とかいうつまらない問題ではなく、「自分の体験」や「実話」をもとに作品を生み出す過程でさえ人為性が介在してしまうことは避けようもないことが見落とされているのだ。それは「フィクション」である。「フィクション」だから良くないとかフィクションだから無力だとかいう紋切りもすべて無効である。作品として発表されるものすべてが人為性の介在を必要とする以上、「ノンフィクション」など存在しない。「フィクション」と「ノンフィクション」との間の優劣など最初から存在しない。そんな幻想は作られた物語は現実に対抗できる力を持たないけど実話をもとにした物語は強い物語で……とかいう、最初から芸術は無関心性であるというたかだか数世紀程度の歴史しかない美学的な価値観に勝手に囲われているにすぎない。アン・リーの映画『ライフ・オブ・パイ』では、主人公が体験したはずの「出来事」とそれにもとづいて物語られる「フィクション」との差異に直面して茫然自失する瞬間がとらえられていた。自分が作為的に物語ったのにもかかわらず、もはや「自分はこれだ」と人称的に言うことが不可能になる地点。「フィクション」とはその茫然自失にまつわる何かである。

◉自白剤:体験談の罠

巷間もてはやされる本へのリアクションにはひとつの共通した現象がある。

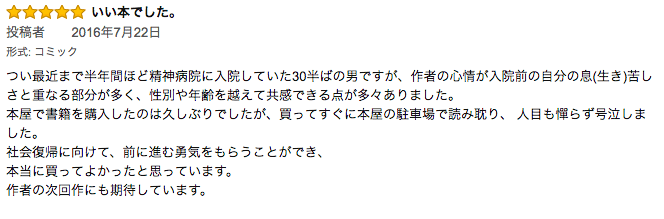

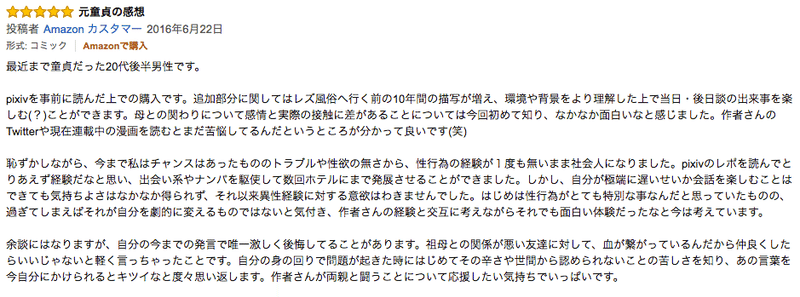

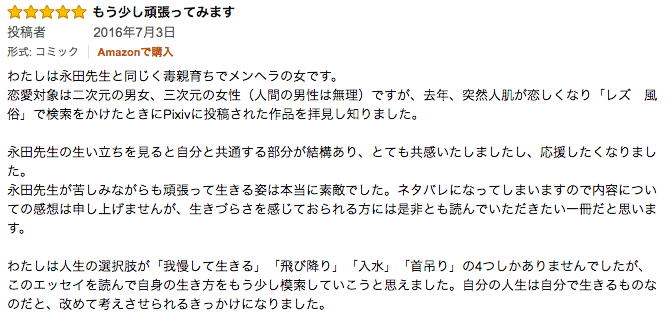

体験談でも自己啓発でも心理学でもなんでもいい、Amazonのレビュー欄を見てみよう。そこには「自分語り」のレビューが賑わいを見せているはずだ。「この本を読んだとき私は……」「私もこの作者さんに似た環境で育って……」等、頼んでもいないのに自分の「トラウマ」を吐露する饒舌が。

なぜ本の感想ひとつ書くためにまず自分語りから始めなければならないのだろう? 簡単だ。それは体験談の類の本が自白剤的傾向を持っているからである。「自分の体験」や「実話」をもとに作品を生み出す行為自体がすでに自白である。が、それでも作者は「自分の体験」を物語ることはできない。そこには「人為性」の介在があって、その結果として明るみに出された「作品」は「自分の体験」や「実話」とは別の「フィクション」になりおおせてしまう事実はすでに確認した。

するとどういうことになるか。

体験談の作者は、自分の体験を物語にしようと試みる。「人為性」の結果として「フィクション」が生まれる。しかし読者は本に書かれていることすべてが作者の「体験」だと思い込む。作者の「生の実感」が真空パックされたものを開封したような、その匂いを嗅いだような、エロティックとさえ言えるような「こんなものを読んでしまっていいのだろうか」式の高揚にとりつかれ、その熱に駆り立てられるままにレビューを書くのである。「私もこんな体験には覚えがある」「共感した」……

このズレが、書かれるはずだったこと(出来事)と書かれたもの(フィクション)との本性上のズレが、「自分語り」のレビューの生産に貢献する。明るみに出された一本のフィクションから逆照射されるようにして「共感した」「私もこうだった」の言説が照り返る。ここではもはやフィクションが物語られる地点での「人為性」など一顧だにされていない。「出来事」と「フィクション」の癒着点である体験談は、作品が発表される過程の「人為性」をこころよく忘却させ、読者自身の「体験」をも喉の奥から吐き出させることに成功する。「私もトラウマを作品に昇華できるかもしれない」「私も自分のことを書いてみよう」……

この「作家」は、「人に言えない人の秘密が描いてある物(太宰や川端)」を読み、「私も描きたい」として「よくそんなの公開できるようなって思われるような自分のこと(家族や自傷癖や性の抑圧をテーマにした体験談)」を発表したのだという。なんという愚かさだろう。この「作家」は、太宰や川端の作品を「よくそんなの公開できるようなって思われるような自分のこと」として理解し、人為性によって生まれたフィクションであることを認識できなかったのである。「人に言えない人の秘密」さえあれば誰でも作者になれるというのだろうか。太宰や川端の才能は「よくそんなの公開できるようなって思われるような自分のこと」を明るみに出すことができたことのみに由来し、作家としての特別な研究や修練などは一切必要なかったというのだろうか。

“(…)たとえば『植民地のオイディプス』とでも題をつけることができるような、女性を物色したり、父親をもとめたりした体験をもとに書かれたレポーターの旅行記。そしてこの状況があらゆる作家の身にはねかえっていき、作家は自分自身と自分の作品について取材するジャーナリストになりさがる。極端な場合には、作家としてのジャーナリストと批評家としてのジャーナリストのあいだですべてが演じられ、本そのものはこの両者をつなぐ橋渡しにすぎず、ほとんど存在する必要がないものになりさがってしまうのです。本は、本以外のところでくりひろげられた活動や体験や意図や目的の報告にすぎなくなる。つまり本自体がただの記録になってしまうわけです。すると、なんらかの仕事をもっているとか、あるいはただたんに家族がある、親族に病人がいる、職場に嫌な上司がいるというだけで、どんな人でも本を産み出せるような気がしてくるし、このケースに該当する当人も、自分は本を生み出せると思いはじめる。誰もが家庭や職場で小説を抱えている……。(…)こうして本は「副次化」され、マーケティングの様相を帯びてくる。”

内容的にはセルフカウンセリングと言った感じ。

— 天乃咲哉🦊このはな⑭発売中 (@amanosakuya) July 2, 2016

心が風邪ひいてて、漫画が描ける人はどんどんこういうの描いた方がいい。本にならなくてもpixivにUPするだけでもいい。

自己分析→他者の承認は、心の栄養になるよ。https://t.co/e0BiHAwPjY

「心が風邪ひいてて」とは言うが、その「風邪」がいったい誰の・何の診断によって知覚可能になったのかを考えなくてはならない。病の比喩を使った以上は当然のことだ。なにか熱っぽいな、咳が出るな……という体調であること自体は病を存在させない。病が病として知覚可能になるのは、外部から照射されるように明るみに出される、一種の光学装置による診断が存在する地点である。家族がどうの性がどうのという葛藤自体はなにものでもない。それが知覚可能になるのは「幼少期のトラウマ」というふうに「それはこれだ」と診断された地点である。なるほど病を病として癒したいと思うのなら光学装置による診断も必要だろう。しかしその診断を自分で下している場合、自分が自分の精神科医となって人称的な診断を下しているような場合は言語道断である。自分の過去現在を自分でながめまわし、「分析」し、「作品」として発表することで得られる「他者の承認」などは、「フィクション」をめぐる創造行為などとは何の関係もない。自分の内に光学装置をあつらえ、自分で自分を診断し分析して生まれた体験談がもたらすのは「出来事」と「フィクション」の癒着、そして自白剤を盛られた読者たちによる「自分語り」の繁茂でしかないことはすでに確認した。

先述のように、「作品」が発表されるには、それを「読みうる」「見うる」状態を可能にする視覚的な関係を結ばなければならなかった。となれば当然、自分の書きためた原稿を癌細胞のように抱えたまま、それを明るみに見せることもなく埋没させることもできたはずである。しかしそれでも、暗闇のなかに隠して読まれる必要もなかった「作品」を敢えて発表するのならば、そこには「戦略」が存在しなければならない。「戦略」はマーケティングだのなんだのとは何の関係もない。もはや「自分はこれだ」と人称的に言うことが不可能であるのにもかかわらず「作品」を自分の名において出すこと、それが「戦略」であり「戦い方」である。視覚可能な状態に身を曝すことである。それは自己診断のもとに明るみに出される体験談などとは何の関係もない。何度でも言うように、自分が作為的に物語ったのにもかかわらず、もはや「自分はこれだ」と人称的に言うことが不可能になる地点にしか「フィクション」は存在しえない。それをどうしても明るみに出さずにはいられなかったこと、それはチェーホフの言う「無能」なのかもしれないが、「よくそんなの公開できるようなって思われるような自分のこと」を描きたいという愚かさとは別の「愚かさ」に取り憑かれることがないのなら、フィクションをめぐる創造行為が一体何だろうか。

◉なぜそれを暗闇の中に留めておかなかったのか

フィクションが発表されること(可視性の関係のなかに晒されること)は、それを書いた本人以外の手によって成されることもある(カフカとブロートの関係)。作品を書いた本人が発表するにしろ、その遺稿を焼却するよう託された友人が遺言に逆らって発表するにしろ、そこにはひとつの躊躇が鳴り響いているのではないか。「なぜそれを暗闇の中に留めておかなかったのか」。どうしてこの「作品」を明るみに出さなければならないのか。もちろん注意深く書き手を加えこれを江湖に問う覚悟があるけれども、これを誰もが「読みうる」「見うる」状態を可能にするとは一体どういうことなのか。

そこには「戦略」が存在しなければならないと言った。戦い方がまだおぼつかないうちは、自分の作品を可視性のなかに曝すべきではない。まだ誰かの手に取られて読まれることの意味を信じることができないうちは。

書かなければならないことがある、結実させたい一冊の本があるという兆しを、「自分の過去現在を説明したい」という安易な欲求に回収させてはならない。「自分の過去現在を説明したい」という欲求は体験談以外にも自己啓発本の類にも多く見られるが、たかだか20年だか30年だかしか生きていない人間の「現在」や「自分史」が一体なんだというのか。本を書いて読むことに身を置きながら、自分語りや告白や共感や幸福や「自分が生きている世界での自分のこと」にしか手が回らないとは、なんと貧しいことか。

「或る小説がそこに存在するおかげで、どれだけ多くの人々が告白を免れてゐることであらうか」。三島由紀夫の言葉だという。いかにもあの役者の、自己演出以外のことは何もせずに死んでいった男の言いそうなことだ。なぜ告白を免れるための手段としてわざわざ小説を使わなければならないのか、私にはまったく理解できない。他の書き方はないのだろうか。「告白」以外の、自分で自分を説明する演劇的な貧しさ以外で書く方法は。

◉作品によって作家に到来する孤独

“カフカは、自分は「私は」を「彼は」に置きかえ得た時から文学に入ったと、驚きながら、ある恍惚たるよろこびをもって語っている。”

“「私は」に置きかえられた「彼は」、これこそ、作品によって作家に到来する孤独である。「彼は」とは、客観的な公平さや、創造上の超越的態度を示すのではない。「彼は」は、私以外の人間における意識を讃えるのではない。芸術作品という想像的空間において、「私は」と言う自由を保存しているような、或る人間的生の飛躍を讃えるのでもない。「彼は」とは、誰でもない人間(personne)となった私自身であり、他者(l'autre)となった他人(autrui)である。これは、私が存在する場所においては、私はもはや私自身に語りかけ得ず、また、私に語りかける人間は「私は」とは言わず、また彼自身でもないからだ。”

もはや「自分はこれだ」と人称的に言うことが不可能になる地点にまつわるのが「フィクション」だと書いた。

以前、ドストエフスキー『創作ノート』を読んで、『罪と罰』が一人称の告白形式(おれ)で書かれる予定だったことを知って驚いたことがある。知っての通り最終的にあの小説は三人称で書かれることになった。ブランショは「私は」を「彼は」に置きかえることを明晰に「作品によって作家に到来する孤独」と呼ぶ。私はもはや私自身に語りかけ得ず、また、私に語りかける人間は「私は」とは言わず、また彼自身でもなくなる状態、つまり「自分はこれだ」「自分がこれを書いた」と言い得る状態を失うこと、そこに書くことの実践があるのではないだろうか。セルバンテスはわざわざ「市場で買ったアラビア語の原稿を翻訳してもらってそれを第二の作者として編集した」ものとして『ドン・キホーテ』を位置づけなくてはならなかった。この虚構をめぐる虚構の語り、どこまでも「ホンモノ」であることから逃れようとする執拗さは一体何だろう。「自分語り」や「体験談」以外の「愚かさ」でものを書くことの方途は、ここにあるのではないだろうか。もう決して言うまい、私はこれこれの者であるなんて。自分の過去現在を説明するために書くことを行うなんて、ばかげたことなのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?