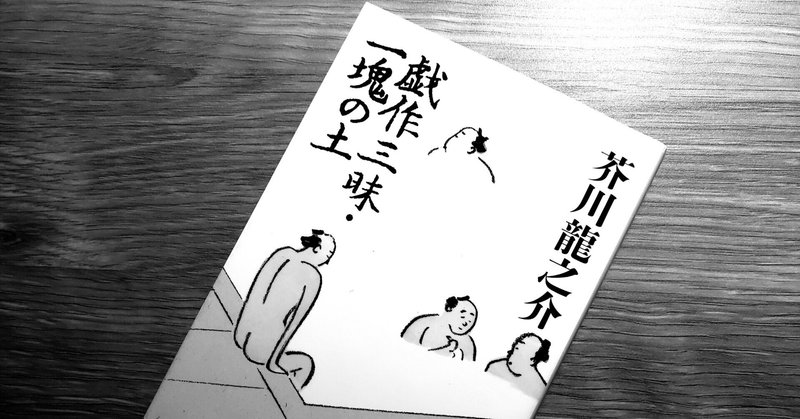

【随想】芥川龍之介『庭』

昔はこの宿の本陣だった、中村と云う旧家の庭である。

庭は御維新後十年ばかりの間は、どうにか旧態を保っていた。瓢簞なりの池も澄んでいれば、築山の松の枝もしだれていた。栖鶴軒、洗心亭、――そう云う四阿も残っていた。池の窮まる裏山の崖には、白白と滝も落ち続けていた。和の宮様御下向の時、名を賜ったと云う石燈籠も、やはり年年に拡がり勝ちな山吹の中に立っていた。しかしその何処かにある荒廃の感じは隠せなかった。殊に春さき、――庭の内外の木木の梢に、一度に若芽の萌え立つ頃には、この明媚な人工の景色の背後に、何か人間を不安にする、野蛮な力の迫って来た事が、一層露骨に感ぜられるのだった。

もう一度春がめぐって来た時、庭は唯濁った池のほとりに、洗心亭の茅屋根を残した、雑木原の木の芽に変ったのである。

それでも秋が来た時には、草や木の簇がった中から、朧げに庭も浮き上って来た。勿論昔に比べれば、栖鶴軒も見えなかったし、滝の水も落ちてはいなかった。いや、名高い庭師の造った、優美な昔の趣は、殆ど何処にも見えなかった。しかし「庭」は其処にあった。池はもう一度澄んだ水に、円い築山を映していた。松ももう一度洗心亭の前に、悠悠と枝をさしのべていた。

昔はこの宿の本陣だった、中村と云う旧家の庭である。それが旧に復した後、まだ十年とたたない内に、今度は家ぐるみ破壊された。破壊された跡には停車場が建ち、停車場の前には小料理屋が出来た。

記憶は生物の専売特許ではない。物言わぬ、動かぬ者とて「記憶」する。例えばそれは傷をその身に刻む形で、又は見た目には何の変化も現さず唯の情報の交換という形でも行われる。壊れたものには「壊れた」という記憶が、作られたものには「作られた」という記憶が、見られただけのものにさえ「見られた」という記憶が、確かに為されているのである。言葉は現象を記録する。名も無き道端の石ころも、誰か或いは何かに認識された瞬間に石ころという現象は成立し、そこに言葉による定義が為され、宇宙の一部として記録される。そして認識したものとされたものの中に、記憶という証拠を残すのである。あらゆるものは常に相互に連関し合っており、相互に記憶し合っている。全ては全ての前提であり、存在する為の必要条件である。

しかし矛盾するようだが、言葉によって世界は恰も整然と分類されているかの様に見せかけて、本当は何一つ区別など無く、単なる言葉遊びをしているに過ぎないのも事実である。故に記憶も又、我の記憶が彼の記憶であり、共有ですらなくそもそも唯の一である。だが彼我の別を認めなければ、読むものと読まれるもの、或いは書くものと書かれるものが区別されない為、当然この文章も成立しない訳だから、厳密な思考過程を敢えて省くことも、方便として許されなければならないのである。曖昧さも又、前提として必要である。記憶がいつも曖昧なのは、そうでなければならないからである。

素晴らしいことです素晴らしいことです