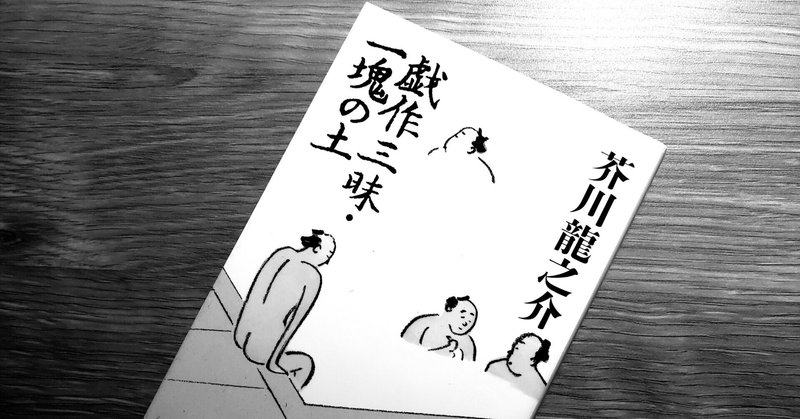

【随想】芥川龍之介『秋』

だから彼女は在学中も、彼と一しょに展覧会や音楽会へ行く事が稀ではなかった。尤も大抵そんな時には、妹の照子も同伴であった。彼等三人は往きも返りも、気兼ねなく笑ったり話したりした。が、妹の照子だけは、時々話の圏外へ置きざりにされる事もあった。それでも照子は子供らしく、飾窓の中のパラソルや絹のショオルを覗き歩いて、格別閑却された事を不平に思ってもいないらしかった。信子はしかしそれに気がつくと、必話頭を転換して、すぐに又元の通り妹にも口をきかせようとした。その癖まず照子を忘れるものは、何時も信子自身であった。俊吉はすべてに無頓着なのか、不相変気の利いた冗談ばかり投げつけながら、目まぐるしい往来の人通りの中を、大股にゆっくり歩いて行った。……

「御姉様。もう明日は大阪へいらしって御しまいなさるでしょう。けれどもどうか何時までも、御姉様の照子を見捨てずに頂戴、照子は毎朝鶏に餌をやりながら、御姉様の事を思い出して、誰にも知れず泣いています。……」

信子はこの少女らしい手紙を読む毎に、必涙が滲んで来た。殊に中央停車場から汽車に乗ろうとする間際、そっとこの手紙を彼女に渡した照子の姿を思い出すと、何とも云われずにいじらしかった。が、彼女の結婚は果して妹の想像通り、全然犠牲的なそれであろうか。そう疑を挟む事は、涙の後の彼女の心へ、重苦しい気持ちを拡げ勝ちであった。信子はこの重苦しさを避ける為に、大抵はじっと快い感傷の中に浸っていた。そのうちに外の松林へ一面に当った日の光が、だんだん黄ばんだ暮方の色に変って行くのを眺めながら。

その暇に夜が更けた.信子はとうとう泊る事になった。

寝る前に俊吉は、縁側の雨戸を一枚開けて、寝間着の儘狭い庭へ下りた。それから誰を呼ぶともなく「ちょいと出て御覧。好い月だから」と声をかけた。信子は独り彼の後から、沓脱ぎの庭下駄へ足を下した。足袋を脱いだ彼女の足には、冷たい露の感じがあった。

月は庭の隅にある、痩せがれた檜の梢にあった。従兄はその檜の下に立って、うす明い夜空を眺めていた。「大へん草が生えているのね」――信子は荒れた庭を気味悪そうに、怯ず怯ず彼のいる方へ歩み寄った。が、彼はやはり空を見ながら、「十三夜かな」と呟いただけであった。

暫く沈黙が続いた後、俊吉は静に眼を返して、「鶏小屋へ行って見ようか」と云った。信子は黙って頷いた。鶏小屋は丁度檜とは反対の庭の隅にあった。二人は肩を並べながら、ゆっくり其処まで歩いて行った。しかし蓆囲いの内には、唯鶏の匂のする、朧げば光と影ばかりがあった。俊吉はその小屋を覗いて見て、殆独り言かと思うように、「寝ている」と彼女に囁いた。「玉子を人に取られた鶏が」――信子は草の中に佇んだ儘、そう考えずにはいられなかった。……

二人が庭から返って来ると、照子は夫の机の前に、ぼんやり電燈を眺めていた。青い横ばいがたった一つ、笠に這っている電燈を。

叶わなかった想いは時に、満たされた希望よりも美しく重く心の底に残り続け、人を心地よい悲しみに沈ませる。涙は何故落ちるのか。喜びでも苦しみでもなく、乾いていく思い出に潤いと色を取り戻す為か。記憶に残るのはいつも胸を締め付ける失敗ばかりで、成功や勝利の記憶は得たその瞬間から風に解れていく。春の期待は微風に散り夏に錆び、秋の諦めは寂寞の中で冬は白雪に埋もれていく。ゆっくりと、しかし確実に時は短くなっていく。繰り返される日々に揺られる内、あれ程熱く打ち込んだ愛の形さえ忘れていく。眠る度に細胞が一つまた一つと溶けていき、かつて帰納された人が、埴輪のようなデフォルメ姿を満遍なく演繹する。せめて綺麗に崩れよう。

素晴らしいことです素晴らしいことです