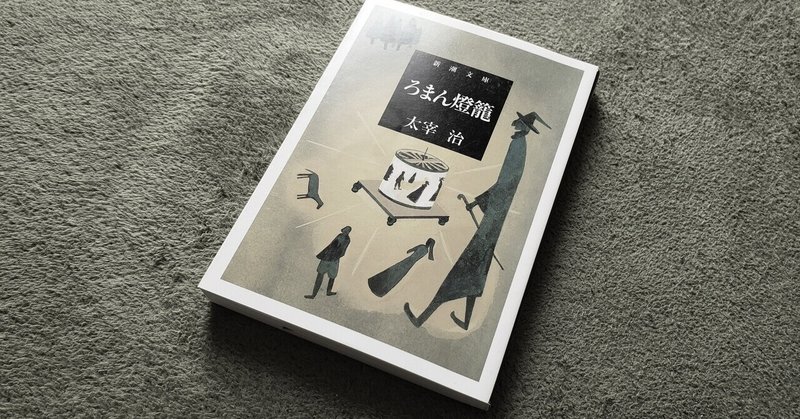

【随想】太宰治『禁酒の心』

国内に酒が決してそんなに極度に不足しているわけではないと思う。飲む人が此頃多くなったのではないかと私には考えられる。少し不足になったという評判が立ったので、いままで酒を飲んだ事のない人まで、よろしい、いまのうちに一つ、その酒なるものを飲んで置こう、何事も、経験してみなくては損である、実行しよう、という変な如何にも小人のもの欲しげな精神から、配給の酒もとにかくいただく、ビヤホオルというところへも一度突撃して、もまれてみたい、何事にも負けてはならぬ、おでんやというものも一つ、試みたい、カフェというところも話には聞いているが、一たいどんな具合いか、いまのうちに是非実験をしてみたい、などというつまらぬ向上心から、いつのまにやら一ぱしの酒飲みになって、お金の無い時には、一目盛の酒を惜しみ、茶柱の立ったウイスキイを喜び、もう、やめられなくなっている人たちも、かなり多いのではないかと私には思われる。とかく小人は、度しがたいものである。

酒の酔いには神経回路を短絡させる効果がある。実際酩酊一歩手前のほろ酔い状態では、シラフの時には思いも付かないアイデアが次々閃くことがあるし、弁舌も極めて流暢になり、議論は活発化し、幾らでもとめどなく演説することが出来る。問題はそれらが記憶に残り辛いということであるが、それもメモを取ったり、ビデオやボイスレコーダーなどで補填可能だ。酒酔い時の自分の言動など恥ずかしくて見たくないし聞きたくもないが、しかし恥辱に堪えてよくよく内容を吟味してみたならば、確かに平静時には到達出来ない思考や議論が為されている筈である。夜に酒を飲みながらつらつら考えたことやぶつぶつ言っていたことは、とても素晴らしい革命的アイデアであった筈なのだが、翌朝になってどうにも思い出せず非常に悔しかった、というような経験は誰しも一度はあるのではなかろうか。人の思考にはその基になる素材がある。酒は、通常その接続可能性を無意識に排除している素材同士をくっつけたり、常識では有り得ないような形に加工したり、良心のたがが外れているとまでは言わないが、とにかく、平静では存在し得ないものを作り出すことがある。それは夢の作用に近い。

酒は人の本性を暴くのだろうか。そんなことはない。酒は短絡的行動を引き起こすが、だからといってそれが本性とは言い切れない。人の本性には、平静時の理性も含まれるべきである。笑い上戸、泣き上戸がその人の本性か、違うだろう。そういう面もあるというだけのことだ。たまたま醜い面を見たからといって、なぜそれが良い面を全面的に上書きしてしまうのか。悪い面は常に良い面より優先されるという、その道理は何だ、何だそれは、そんな道理は無い。一面を見て全てを分かった気になってはいけない。それ見たことかと揚げ足を取るのは、機会を狙っていたものがたまたま成功したに過ぎない。逆に良い面を見つけようと機会を狙っていたのか、いないだろう。それだけを見ようとしているからそれしか見えないのだ。浅はかだ。酒が本性を暴くものだというのは大きな勘違いだ。人の言動は全て必然、全て本性だ。

酒、やめれるもんならやめたいが。

素晴らしいことです素晴らしいことです