和歌心日記 14 西行法師③

嘆けとて

月やは物を

思はする

***

キリエと一日児童館で過ごした藤原晴家は、母と車で家に帰った。

キリエはもう3000年も生きているという。本当だろうか。いや、そんなはずはない。そういえば、漫画や映画、ゲームにエルフという種族がいて、彼らは人間と比べると長生きで、耳がかなりピンと伸びていて、スラリとしている。まるでキリエにソックリだ。まさかエルフ? いや、エルフよりも前なのかもしれない。キリエがエルフの元になったってこともありえる。

晴家はもうキリエに関わってはいけないような気もした。でも、その後すぐに会いたくなっている自分が不思議だった。

翌日、再び学校を終えた晴家は児童館に直行した。

「こんにちは! キリエ? いる? キリエ?」

虫の知らせがした。人の気配がない。晴家は焦った。焦っていつもの本のある部屋に走った。扉を開けたが、誰もいない。

やはり本当にいなくなってしまった。正体をバラしてしまったからだろうか。なぜ自分はアッサリ家に帰ってしまったのだろって。いろいろな後悔が押し寄せてきた。晴家は手の拳を握った。手のひらが真っ白になる。

「どうしたの晴家、そんな慌てて?」

何食わぬ顔でキリエが本のたくさんある部屋に入ってきた。

晴家はほっと胸をなでおろした。

「いなくなっちゃったのかと思った」

「大丈夫よ。まだいるわ」

「そういえばさ、昔の惑星からの通信ってのはどんな内容だったの?」

「良く覚えてたわね晴家」

キリエはニヤリと笑う。それはゾッとするほど美しかった。

「その通信はね、私達の母星が消滅したという報告だったの」

「え、それじゃあ」

「ええ。もう帰れる場所がなくなったということなの。いえ、帰る必要がなくなったのよ。つまり、それぞれ辿り着いた星で生きろということね」

「寂しくなかったの?」

晴家が聞くと、キリエは遠い目をして何かを思い出しているようだった。

「うん、そりゃ寂しかったよ。生まれた星が亡くなっちゃうだもの。でも、私達は生きて行くしかなかった。別の星で」

「想像つかないな」

「ねえ、こう考えたことある?」

キリエは定家を覗き込んだ。

「何をだ?」

「今あなたが編んでいる歌が、その言葉が、あなたたちのものではなかったということがあったとしたら」

「ん? それはそうだろう。これ過去の時代から詠われてきたものを集めているのだから」

「いえ、そう言う意味じゃなくて、あなたたち人間のものではなかったとしたら。その歌も、その言葉も」

定家は一度大きく目を見開きキリエを見つめた。そして、背後の障子を閉め、声を落とした。

「キリエ、それはなんの話だ?」

「だから、そのままよ。あなたが今選んでいる歌が、もともと人間の言葉でないとしたら? それを集めることに人間としての意味があるのかしら?」

「面白いことを言う。まるで、人間ではないかのような言い方だ」

キリエはニヤリと笑った。

「例えばの話しよ。もちろんあなたが後世に残そうとしていることに意味がないとは言わないけれどね」

「こう考えたことはないか? キリエ」

「何?」

「今ここにいる我々が人間でなかったとして、そもそも、人間とは何なのだ? 誰のことを言っているのだ? しかし、他に言葉を操るのは今のところ人間しかおらぬ」

「ええ。そうね」

「つまり、その誰かは、もしかすると、もう人間、この星で言うところの人間になったのかもしれぬということだ」

「どうかしら?」

「しかし、そうであれば、もはやこの歌を残すことは、人間と呼ばれるようになった“誰か“の歌を残して行くことになるということだ」

「それを侵略というのかもしれなくても?」

「お主、誰なのだ?」

定家は目を細め、傍に置いてあった刀に手をかける」

「さて、誰かしら。ただそれを抜いた時、どちらが先に倒れるのか、その答えはあなたが思うほど明らかではないわよ」

「ほう」

キリエはニヤリと笑った。それを見て定家は刀から手を離した。

「まぁ、いずれにしろ、恒星間移動するほどの技術を持っている種族であった場合の仮説に過ぎないがな。侵略も、刀を抜いた後も」

「そうね」

キリエは定家を見つめて、その唇に優しくキスをした。

定家はキリエを見つめて、暫く何かを考える顔をして、しかし、そのまま部屋から出ていった。

残されたキリエは、何事か思いついたような顔をしたが、ただその場に座り込んで定家が閉めた障子を見つめていた。

「ねえ、こう考えたことある?」

キリエは晴家を覗き込んだ。

「え、ど、どうしたの?」

晴家は明らかに動揺し、目を左右に動かしている。

キリエはそれを見て幾分がっかりした顔をする。

「いえ、いいのよ。忘れて晴家。また、お話ししましょう」

キリエは本がたくさん置かれた部屋を出ていった。晴家は、もうキリエに会えないような気がした。

キリエはあの時晴家に何を言おうとしたのだろう。晴家はそのことがずっと気になっていた。

彼女はあの日、本のたくさんある部屋を出た後、児童館が閉館になるまで戻って来ず、母が、迎えに来ても出て来なかった。そして、翌日また児童館に晴家が行くと、彼女は急に辞めてしまったと他の職員に伝えられた。

「先輩、先輩! どうしたんですか?」

「え、あ、うん、なんでもない」

「急にぽおっとして魂がどっか飛んでいったのかと思いましたよ」

「ごめんごめん、考え事してた」

「もう、いくら私に興味がないからって、あんなにはっきり上の空にならなくても」

「ごめんごめん」

晴家は頭を掻きながら、流菜を何とはなしに見た。

その瞬間、流菜はニヤリと笑ったような気がした。晴家はゾッとした。まるでキリエと同じ顔に見えたからだ。そんなわけはない、あれから10年近く経っている。良く見ると、流菜はあどけない大学生の顔になっている。

晴家は目頭をゴシゴシと擦った。

勉強会のあとの懇親会はその後暫くして終わり、皆三々五々家路についた。

翌週、晴家は自分の講義で、歌を詠んだ。

「嘆けとて

月やは物を

思はする

かこち顔なる

わが涙かな」

さて、これはどういう意味でしょうか? どなたか説明していただけますか?」

晴家は恥ずかしそうにしている生徒を見つめ、一人を指した。

「ごめんね、是非披露していただけますか?」

その生徒は恥ずかしそうに答えた。

「嘆けといって月が私に物思いをさせるのだろうか。いや、そうではない。本当は恋の悩みだというのに、まるで月のせいであるとばかりにこぼれ落ちる私の涙であるよ。という意味だと調べました」

「その通り、素晴らしいですね! 皆さん拍手」

教室の生徒がその生徒に拍手をした。指された生徒は満足気に椅子に座った。

「さて、ここでもう一つ質問です。これは今の訳だと言われていますが、それ以外にも意味があるとしたら。それはどんなことでしょうか? どなたかお答えいただけますか?」

晴家は教室を見る。誰もが顔を下に向ける。指されたくないからだ。

晴家は勿論それも予想していた。もともと答えなどない。

「短歌は本来自由に詠われたものです。解釈は一つではありません。本当にこれは西行法師の歌なのかどうかもわかりません。解釈は自由なんですよ」

その時、流菜が手を挙げた。

「はい、どうぞ。流菜さん」

「私の解釈を申し上げてもよろしいですか?」

「勿論です。どうぞ」

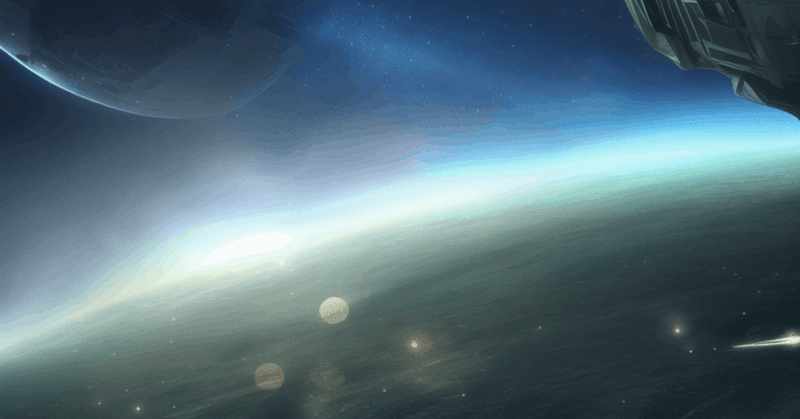

「太古の昔、月に漂着した私達は、その母星を失いました。その後長い年月を掛けて、私達は月から地球に降りました。私達はもはや地球の中で生き延びるしかなくなった。しかし、地球から月を見る度に思い出すのです。我々の生まれた星を、もはや帰ることのなくなった私達の星を。はるか昔の思い出を思って涙するのです」

晴家は目を見張る。そして、他の生徒は呆気に取られて彼女の話を聞いている。静まり返る教室。更に流菜の話は続く。

「私達の物語は、日本では竹取物語となり、それよりも前から、私達の仲間がヨーロッパではエルフになった。私達は狡猾に姿を人間に変えました。失われてしまった本当の姿に対する郷愁にも涙するのです」

流菜はまるで誰かが乗り移ったかのように滔々と話す。

皆がその話に聞き入っている。晴家はまっすぐ彼女を見つめ、その先の言葉を引き取るように話し出す。

「そして今、あなたたちは憂いている。この星もまた、いずれ失われてしまうことに。しかし、あなたたちの種族はその後も生き続ける。我々人間の儚さに涙する。と言ったところでしょうか?」

晴家は静まり返る教室の空気を打ち破るように大きく拍手をする。生徒は我に帰ったかのように大きな拍手をする。

流菜はそれを受けて照れながらその場に座る。

「素晴らしい。とても独創的な解釈です。皆さん、短歌は奥が深い。教科書に載っている現代語訳だけが正解ではないのです。私の講義は是非そう言った和歌の奥深さも味わって欲しいと思っています。それでは、今日はここまでにしましょう」

教室は割れんばかりの拍手が起きた。こんなことは味わったことがない。晴家は興奮していた。

皆が帰る中、流菜が教室に残っていた。

「お疲れ様でした。素晴らしい解釈でした」

「ちょっといろいろ勉強してきたので」

「そうでしたか、私にはまるで経験を語ったに過ぎないというように感じました」

「まさか、そんなわけは」

「流菜さん、やはり私はあなたに昔会っていませんか? もしかしたら、私の祖先も」

「え? 意味分かりません。和歌は好きなのでこれからも勉強します。先生の講義聴きに来ます。ではこれで」

流菜はペコリと頭を下げて、教室の出口に向かう。

晴家はその背中に向かって声を掛ける。

「キリエ、君はキリエなんだろ?」

流菜は歩みを止める。

「流菜という名前、それは月だ」

流菜は何も答えない。

「キリエは昔僕に言った。既に3000年は生きていると。本当はもっと長く生きるんだろう君の種族は。月に、まだ君の宇宙船はあるのかい?」

キリエは答えない。

「もしかして、地球が危ないってことなのだろうか。また月に帰って、宇宙船に乗るのかい?」

流菜は振り返る。

「晴家先生、私達の時間の流れはあなたがたとは違う。地球はやがて終わりを迎えるわ。でも、その前にあなた達は死ぬ。だから安心して。でも、私達は違う。また別の星に移らなくてはならないの。うまく模したこの身体も、また新しい形に変えないといけない。私はこの形が好きだった。人間もね。あなたたちに残した言葉は、地球が終わる時にはまたなくなってしまう。それが辛いよ」

「そうだね。寿命は仕方のない話だ。儚いからこそ、歌は美しくなる。それを集めたものが万葉集であり、百人一首だよ」

「あなた…」

流菜は晴家を見つめる。

「こう考えたことはないかな?」

晴家が流菜に問う。

「君たちよりも前に先に母星を飛び出していたものがいたとしたら、と。そのものたちは、君たちよりも身体の形は成長度合いを適合できるとしたら。定家が君たちと同じ種族でない保証はどこにあるだろう?」

「え、まさか、嘘でしょ」

晴家は流菜から目を離さない。お互い見つめ合う。

「晴家と名前を変え、子供に姿を変え、そして大人に姿を変える。まるで人間が成長するように」

「あなた定家なの…?」

「さて、どうかな」

晴家は目を瞑り、天を仰ぐ。

「今日の講義はここまでだ。ぼくもいろいろ勉強したんだよ。君と同じくね」

流菜は晴家をみてニヤリと笑った。それはゾッとするほど美しく、憂いのある笑顔だった。

晴家はそれをみて、ニヤリと笑った。その瞬間僅かに晴家の耳がまるでエルフのように伸びたように、流菜には見えたのだった。

終

***

嘆けとて

月やは物を

思はする

かこち顔なる

わが涙かな

(現代語訳)

嘆けといって月が私に物思いをさせるのだろうか。いや、そうではない。本当は恋の悩みだというのに、まるで月のせいであるとばかりにこぼれ落ちる私の涙であるよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?