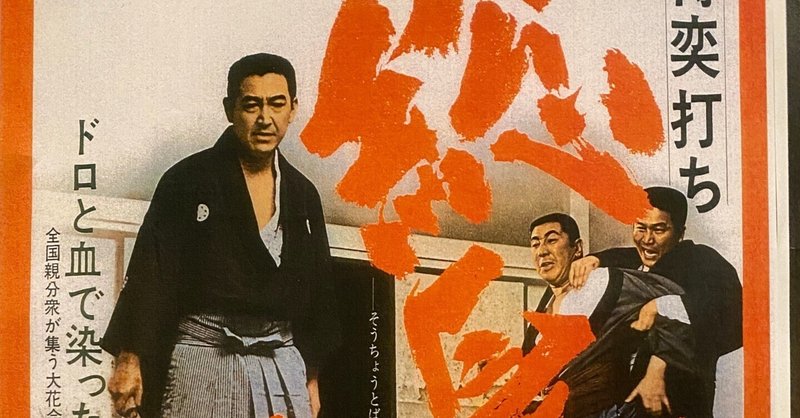

初めての任侠映画『総長賭博』

お恥ずかしい話、はじめて任侠ものの映画を見た。しかし、いきなり冒頭のシーンでわたしは激しく動揺してしまった。わたしの知らない日本人の姿がそこに映っているかのように感じたからなのだ。この映画が公開されたのは1968年。当時わたしは僅か4歳だ。その頃の世相も、スクリーンに向かっていた当時の日本人の心情も、わたしに知る由はない。わたしは冒頭から、名状しがたい違和感のなかにあった。わたしの感情は、単に昔日の日本の姿に郷愁をそそられたというものではなかった。とにかく私の知らない日本人の姿が映し出されているようで至極動揺を覚えるのであった。

物語は、一家の総長が倒れ、後継者についての話し合いが持たれたところから始まる。後継として推された信次郎(鶴田浩二、以下わかりやすいので鶴田浩二と記する)は、自分が外様である事を理由にその申し出を辞退する。

逆に筋目を考えれば兄弟分である服役中の松田鉄男(若山富三郎)が跡継ぎになるべきだと再考を求めるのである。わたしが違和感のようなものを感じたのはまさにこの冒頭のシーンにおいてである。

筋目をわきまえ身を引く鶴田浩二の姿、それは思慮深く、慎ましさを感じさせるものであったが、その鶴田浩二の姿は、いまの日本社会において何処を探しても見つからないのではと感じてしまったからなのだ。こうした仁義を重んじられるような空気は、わたしの中に、ただうっすら薄い記憶として残っているに過ぎない。いまの世代にとっては全く未知の世界のように響くのではないだろうか。

いまの世代は、弱肉強食の米国的価値観を内面化しつつある。勝ち負けにこだわる彼らは、マーケティング思考やプログラミングの技術を身に纏い、勝ち組という安寧なポジションに跳ね上がろうと余念がない。年収の多寡こそが人生の成功であり、それが幸せを測る指標だと疑うことはないし、すべてはそのゴール達成のためにあるのだ。そんな世代たちからみると、「筋目」を通して自ら身を引こうとする鶴田浩二の言動が理解できないのではと感じるのである。忖度すべきかどうかと微妙な空気の流れを読みつつも最終的には自身のエゴを押し通そうとするいまの世代にとって、自ら身を引く鶴田浩二の姿は、あまりにも弱々しく、むしろ滑稽に映るのではないだろうか。

劇中、幾度となく問われる「筋目を通す」ことへの倫理観とその美学、それはわたしも含め、いまの世代からは、すっかり消失してしまったように感じてしまう。無学なわたしは、この映画を観たあと、「仁義」という言葉をもっとはっきりさせてみたいと思った。そこで国語辞典を紐解いてみると3つの意味が列挙されていた。※精選版 日本国語大辞典より。なお順列の番号は筆者がつけたもので、実際の国語辞典の表記順とは異なる。

①ばくち打ち・香具師 (やし) などの仲間の道徳・おきて。また、その仲間内で行われる初対面のあいさつ

「仁義を切る」でお馴染みの任侠の世界の意味である。わたしの世代は、「仁義」といえば、反射的に映画『仁義なき戦い』を思い浮かべてしまう。まさにそのイメージのままである。

では、他の二つの意味は何であろうか。

②仁と義。「仁」はひろく人や物を愛すること。「義」は物事のよろしきを得て正しい筋道にかなうこと。孟子の主要な思想で、儒教で最も重んじる徳目。

③世間一般の道徳。社会生活を送るうえで必要な良識や義理。

なるほどわたしの違和感、現代人が忘れてしまったと思しきものは、この②と③の意味に示されているように感じる。わたしが覚えた動揺は、義理や人情、仁義の世界が、いまの日本社会からすっかり消失してしまったことへの焦燥だったようだ。

60年代中盤から70年代初頭にかけてこれだけ任侠物が長くヒットを続けてきたのは、当時「忠義」や」仁義」というものに美学を感じるオーディエンスが多くいたことを示している。忠臣蔵のような忠義をテーマにしたものが広く人々の心底に存在していたのだろう。しかしこの50年間で大きく世の中は変わってしまった。とくに儒教的な価値観である「仁」と「義」は、悲しいほどに社会から消失してしまった観がある。

ではなぜ、「仁」と「義」という価値観は、わたしたちから失われてしまったのだろうか。その原因は一体どこにあったのだろうか。いろいろと考えながらつきあたったのは、「地域社会における共同体の喪失」という観点であった。そうか、共同体という世界が消失したために、「仁義」というものも一緒に消えてしまったのか。映画で描かれていたのは博打打ちの世界かもしれないが、その世界を「共同体」と置き換えることも可能だろう。

戦後日本は、家父長制を否定され、米国指導のもとに欧米的なシステムへと置き換わることになった。戦前において、頑強な基盤として存在していた"家"というシステムもあっさりと解体され、核家族化が極度に進行していくことになる。長らく自我を発露させることの足枷となっていた"家"というシステムは解体されていくわけだが、それと同時に地域の共同体も解体を余儀なくされる。高度成長に拍車がかかり欧米化が進むなかで、"家の継承"ということが大義とならなくなったからだ。無限に増えていく世帯は巨大な団地へと吸収され、現在それは高層マンションへと置き換わりつつある。

それと歩調を合わせるように近所同士で挨拶を交わすような地域のコミュニティは急速に失われていったわけだ。

たしかに旧来の家のシステムやコミュニティという桎梏から解き放たれ、自由にふるまえる世界が到来したのかもしれない。"家システムの崩壊"や"共同体の喪失"は、いかにも自由な世界の到来を表徴しているように感じられるだろう。しかし本当にその自由は、われわれの生活や社会を豊かにするものだったのだろうか。自由を得たことによる代償はなかったのだろうか。

地域コミュニティが、相互扶助として機能していた時代があったことを忘れてはならない。地域社会で人情を示すということは、相応の見返りが期待できた世界であった。助けてあげればいつの日か助けてくれるときがくるであろう。相手への思いやりを示すことは、地域コミュニティにおいて安全弁として機能する時代があったのだ。しかし現在の若い世代は、こうした助け合いのコミュニティの存在を知らない。

確かに現代のわたしたちにとって、「忠義」と「仁義」という言葉は、とても古臭い価値観のように響く。忠義の対象はなにかと考えると確かに明快ではない。何を持って忠義と考えるのかは難しい問題だ。

「親分が黒といえば黒、白といえば白」

そんな窮屈で理不尽な世界が展開される場合も多いかもしれない。しかし本当にそうした社会は、理不尽として切り捨てるべきものであったのだろうか。

「欧米化される前の日本は、個人の尊厳を軽視するような村社会的な力学、封建主義が覆いつくしていた」、きっと多くの人は、そのようなイメージを抱いているのだろうと思う。かくいうわたしもそのような固定されたイメージを抱いていたのわけなのだが、高取正男氏の『日本的思考の原型』という本を読んでみると、その固定したイメージを思い直さなくてならないと感じたのであった。

この本には、昭和20年代ぐらいまで一部の地方で続いていた近代以前の"ことよせ"や"村寄り合い"について詳述されている。そこに書かれている姿は、驚くなかれ、われわれが想像する村の掟のような窮屈な世界とは対局の世界であった。村民から提起された議題は、いまのように詳細に定義された法律や契約書に照らし合わせれることもなく、経営者の即断即決で無情に処理されてしまうこともなく、じっくりと、ゆっくりと、村のいたるところで話し合いがもたれていくことになる。長い間、結論は保留されることになり、みんなが納得いくまでに話し合いが持たれるというのである。

「いくつかの議題を、まるで連歌会のように列席者が思いつくまま、連想によって世話話のようにして転がしてゆけば、話題が膨らむにつれて、すべてのものがそれに参加したという実感を抱くだろう。協議の結論よりも、結論にいたるまでの過程を重視する姿勢がそこに貫かれ、それは村の成員すべてに疎外感を抱かせないための行き届いた配慮である。」

生まれた地域から逃げ出すことのできなかった当時の村の世界では、それぞれの個人が著しい疎外感を抱えることがないように配慮される穏当な世界があったというのだ。「忠義」や「仁義」にもつながる、共同体の原初的な世界がここに示されているように感じる。そしてそうした穏当で緩やかな社会は、共同体の喪失とともに失われいくことになったということを示しているのだろう。しかし高取氏に云わせると、その喪失をとくに決定づけたのは、明治国家の急進的な国家主義にあったという。

「わたしたちの先輩が目の前にした家父長制的家族秩序と、それを根幹にしたさまざまな社会組織は、多くは明治国家が近代化の過程でつくりだした巧妙な疑似共同体であった。これをもって大昔からあるように思うのは、大きな錯覚といわねばならない。」

明治以前にわれわれ日本人の共同体が大事にしていた価値観は、著しい近代化、西洋化のなかで"消化不良"を起こしてしまったのだという。いまも至るところに頑強に残る封建的なタテ社会の力学も、そうした"消化不良"によるものなのだろうか。いつのまにか仁義というものも、権力者や為政者、経営者によって、はたまた親分や家長によって、都合良く解釈され、ときに無慈悲に、われわれ町民や村民たちを縛り付けてきたのかもしれない。そうした悪弊はいまだ社会に根強く沈殿しており、ことあるごとに浮上して我々を苦しめているという訳だ。

「てめェの任侠道はそんなもんだったのか……!」(親分)

組織の様々な裏切りにあい辛酸を嘗めるてきた鶴田浩二は、最後に悪事を働いてきた親分に向かってドスを抜いたのであった。

「任侠道か……そんなもん俺にはねえ……俺は、ただの、ケチな人殺しなんだ……」(鶴田浩二)

都合よく解釈され嘘で固めた「偽りの仁義」の世界をぶった斬る鶴田浩二にわれわれは快感を覚えるのだろう。

そして脚本家笠原和夫がこの映画に託したのは、正しい道を失した堕落した日本人や社会への激しい怒りであったのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?