アーティストとマネジメントの関係を更新するために──「契約」をめぐるCANTEENの実践

2019年に設立したCANTEENは現在7組のアーティストと専属契約を結び、15〜20組のアーティストとプロジェクトベースの契約を結びながら楽曲制作からライブ、グッズ販売、果ては私生活に至るまで、さまざまな活動をサポートしている。アーティストがより主体的に活動できる環境をつくるためにCANTEENが昨年から進めていたのが、「契約」のアップデートだ。

国内外で状況も異なり独自の慣習も多い音楽ビジネスにおいて、アーティストはレーベルや事務所とどんな契約を結ぶべきなのか。CANTEENメンバーの遠山啓一とSinta、同社をサポートする弁護士の水口瑛介(アーティファクト法律事務所)の鼎談を通じて、CANTEENの新たな契約形態を提示するとともに、いまアーティストが置かれている状況について考えていく。

Edit & Text: Moteslim

日本のマネジメントは二極化している

遠山啓一(以下、遠山) アーティストと契約の関係について考えるために、まずは日本の音楽ビジネスについて考えたいと思います。大前提として、デジタル技術の普及によりこの20年でアーティストを取り巻く環境は大きく変わりました。かつては作品をリリースするためにCDをつくらなければいけなかったですし、レコーディングもスタジオや機材の手配などで多額の初期投資が必要でしたが、いまや制作も配信もある程度の部分まではラップトップ1台で完結できるようになっている。こうしたデジタル化によってアメリカやヨーロッパでは産業構造も変化し、新たなサービスやさまざまな企業が登場していますが、日本ではあまり変化が起きずむしろ既存のビジネスモデルを守るために特殊な状況が生まれてしまった。P2Pのファイル共有ソフトによって海賊版が広まりつつあった状況ではCCCD(コピーコントロールCD)のような規格が使われたり、デジタル配信もキャリア依存のものやそれぞれの企業別規格が立ち上がったことでiTunesやSpotifyはメジャーレーベルとの権利調整に時間がかかり上陸が遅れたり、オリコンのような権威システムをハックするための非常に特殊な方法としてアイドルの握手券のようなものも登場したり――2000年代以降の日本の音楽産業の歴史を概観すると、基本的にはCDをたくさん売り続けるという既存の仕組みを維持するために試行錯誤してきた歴史があると思います。結果として、今回の主題であるアーティストとレーベルや事務所の契約慣習もなかなか更新されずに2015年頃まで来たというのが実情だと思います。

Sinta ストリーミングサービスの普及と、アーティストが音楽を直接配信できるTuneCoreが日本でローンチされたことで少しずつ状況も変わってきたよね。ヒップホップを中心に、2018年頃から独立して活動するアーティストが顕在化してきて、個人事務所兼レーベルのような形態をとる会社も増えていった。近年はOrchardやADAのような海外のディストリビューションサービスも日本に入ってきていて、インディのマーケットは成長していくと言われている。

遠山 いま、日本のアーティストの活動形態は二極化しています。従来の音楽ビジネスの慣習に則り三者間契約と呼ばれる形でメジャーレーベルと事務所と契約するアーティストと、完全にインディペンデントで活動するアーティストです。中間層が存在しない状況。さまざまな配信サービスが上陸/登場し流通というハードな部分では選択肢が増えてはいるものの、ソフトの部分、つまりマネジメントサイドやアーティストの制作環境が時代に即してかわっていないから中間層が増えていかない。マスメディアを使ったプロモーションのようにメジャーだからこそできることもあれば独自のマネジメントチームだからこそできるフレキシブルでスピーディーな活動形態もあって、アーティストの向き不向きによって手法を選べるのが理想的な状況であるべきなのに、二択以外のグラデーションがなくなってしまっている。

Sinta インディペンデントなアーティスト活動をサポートするマネージメントチームもCANTEEN含めて生まれてきているけど、まだ数も少ないですよね。既存のレーベル・事務所に頼らずマネージメントチームを一から作る場合、そのチームでこれまでレーベルと事務所によって担われていた多くの仕事を行う必要があります。実際には制作費の調達、イベント制作、グッズ制作、メディアへの出演などさまざまなスキルセットを意欲的に開発していく必要がある。アーティストが起点となってそうした組織作りを進めることは現実的にはハードルが高いのではないでしょうか。

遠山 産業的なデジタルシフトによって本来は柔軟な動き方ができるはずなのに、契約の慣習によって構造的にはあまり現実が変わっていない。少なくとも自分たちがサポートさせてもらっているアーティストには、それぞれにとってベストな環境でより柔軟に動いてもらうためにも、CANTEENとして契約のあり方をゼロからつくろうと思いました。その過程で水口さんとお話する機会も増えましたよね。

これまでの音楽ビジネスは不透明だった?

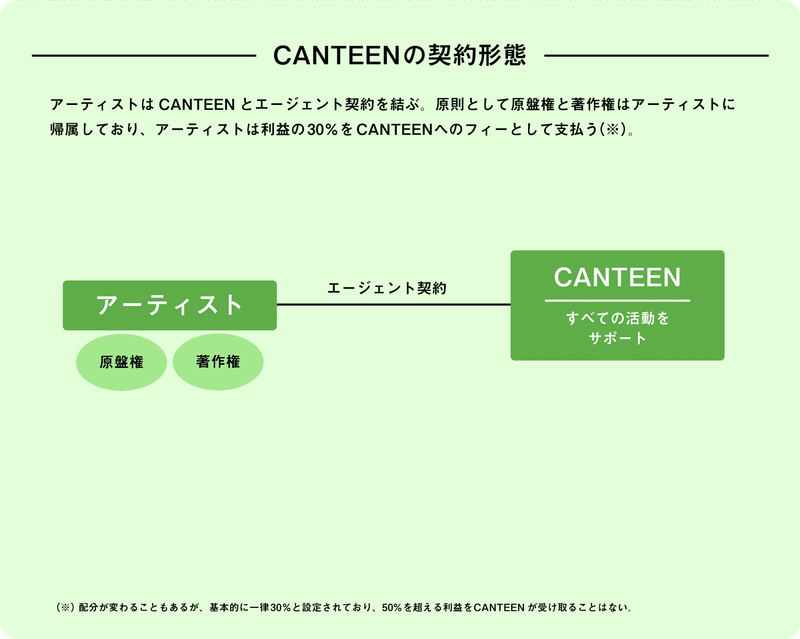

水口 私が初めて遠山さんにお会いしたときには、ベースとなる考え方やアーティストとCANTEENとの収益配分の割合などが決まっていて、すでに議論が進み始めていましたよね。アーティストが配信収益の70%を受け取れるという条件には驚かされました。

遠山 ぼくはもともと音楽業界での経験がゼロだったので、慣習とは関係なく動き始めていたんです。最初にTohjiの活動をサポートし始めた際も、お互いが「Tohji」というプロジェクトに対してどんな価値を提供できるのか議論するなかでCANTEENが利益の30%を受け取るレベニューシェアの考え方へとつながっていった。「普通」はこのくらいの利益配分だという考え方ではなく、お互いの稼働やリスクを踏まえて適正な配分を決めていったわけです。考慮した要素として代表的なものをあげると、アーティスト本人はその活動が1人の人間としての人格/人生と直結しているというリスクテイクをしているが、マネージメントはそうではないという点などが挙げられます。

水口 普段、私はメジャーレーベルに所属するアーティストから小さなレーベルやそこに所属するアーティストまで、さまざまな規模のクライアントをサポートしているのですが、その多くが伝統的な音楽ビジネスの仕組みの中で動いているのに対して、CANTEENは立っている場所が少し違うなと感じました。初めは伝統的な契約形態に落とし込む形式でCANTEENとアーティストとの関係性を捉えようとしていたのですが、遠山さんと話をしているうちにそれではうまくいかないなと気づきましたね。

遠山 国内でJ-Popとして売れるなら伝統的なやり方に沿って活動してもいいとは思うんですが、すべてのアーティストがテレビに出たいわけではないし、人それぞれに合った活動ペースもある。しかし伝統的な契約形態ではアーティストの権利や自由度が制限されていて、搾取されていると感じることも多くて。これまでの契約方法で幸せになれるのはめちゃくちゃ売れた一部の人だけだと思うんですよね。かといって、メジャーレーベルや既存の事務所がもっている経済的に合理性を優先する価値観に逆張りで対抗して、契約書をつくらずに人情ベースでなぁなぁな活動を続けていても双方が消耗してしまったり、継続性が失われてしまう。

Sinta アーティスト側の意識の変化の背景には、配信収益の透明性も関係しています。TuneCoreで配信しているアーティストは、ストリーミングサービスでどのくらいの収益が発生しているか毎月見れるようになっています。これまで多くのアーティストは自分の曲がどれくらいの収益を生んでいるのか知らなかったけれど、TuneCoreのようなサービスを使えば分かるようになってしまった。その結果、これまでの音楽ビジネスであまりアーティストに開示していなかった部分、誤解を恐れずに言えば「ごまかしていた」部分が露呈し始めているのかな、と。

遠山 いまの音楽ビジネスは非物質的な商品の売買がメインになっているが故に、権利や契約が複雑だし言葉も難しい、レーベルや事務所、出版社とアーティスト間で情報の非対称性がものすごく大きいのが実情だと思います。

水口 私は音楽業界の人間ではないので、最初はすごく不思議に感じていたんですよね。普通のビジネスであれば、自分の売ったものがどれくらいのお金を生み出しているのかわかるし、手伝ってもらっている人にいくらお金が支払われているか把握しないと成り立たない。でも多くの場合、アーティストは何も知らない。自分の活動による売上がいくらなのかも知らないし、目の前にいるスタッフにいくら支払われているのかも知らない。加えて、伝統的な契約形態では、自分のつくった曲の著作権を音楽出版社に譲渡することになるし、その場合には著作権が生み出す収益の50%を音楽出版社にもっていかれることが多い。配信の印税割合も1%だったりする。自分が生み出した作品なのにって、シンプルに驚きがありましたね。

アーティストをケアする倫理

遠山 たとえば著作権に関しては、MPA(日本音楽出版社協会)がつくった雛形を使っているところが多くて、CANTEENにはその雛形はマッチしないんじゃないかという話もしましたね。

水口 深く考えずにこの雛形にサインしてしまっているアーティストも少なくないと思います。ただ、アーティストが楽曲の著作権を譲渡することにはメリットもありますが、長期にわたって楽曲の使用が制約される可能性というデメリットもあります。その是非は別にしても、「そういうものなんです」という扱いになってしまっているとすればいいことではないですし、CANTTENの哲学とはズレがあると感じましたね。

遠山 メジャーレーベルやレコード会社がCANTEENのアーティストに対して契約の提案を持ちかけてくれたことが何度かあるのですが、話を聞いてみると伝統的な契約よりだいぶアーティスト寄りの条件が設定されていることが多いです。多分こちら側が契約について理解していたから譲歩している。これまで業界の慣習によってアーティストを丸め込んできたからこそ、その慣習に従わない存在に対しては譲歩せざるをえない状況というのは、すごく時間のかかることですが業界全体としては正しいコンフリクトだと思います。

Sinta 日本の音楽産業ってレーベルや事務所、出版などサービス全体を大手の企業が掌握していることでそれぞれのサービス間の競争が起きないようにしているし、アーティスト側にも与えられている情報が少ないので、アーティストもそれに対して声を上げることが少なかったのではないでしょうか。アーティスト側にベンチマークとなるような情報を知らせないので、結果的に駆け出しのアーティストはレーベルや事務所と交渉することさえできないんですよ。CANTEENはアーティストに対して制作費の内訳や、複数の契約条件などオプションも具体的に提示しているけれど、何にいくら使われているのかわからなければいまの会社がいいのか、それとも別の会社がいいのか判断できない。

遠山 そうだね。一貫して、アーティストが不利な状況に置かれつづけているよね。以前『The Voice UK』というオーディション番組に出演していたBecky Hillがインタビューで語っていたことが印象的で。オーディション番組のときのコネクションがいまも活きていて、オーディション出演時に担当してくれていた弁護士がいまの弁護士でもある、と。BBCはちゃんとオーディション番組の出演者、いわば素人の権利を保護するために彼/彼女らに専属の弁護士をつけていた。翻って日本はどうかといえば、音楽に限らずアーティストは専ら枠にはめられる「コンテンツ」であって、人格のある存在として扱われないことも少なくない。そういった状況を避けるためにCANTEENでは契約しているアーティストに水口さんから契約書の内容について説明してもらう場を設けているんですが、説明を受けた上で気になる点があれば水口さんから別の弁護士(CANTEENと利害関係のない弁護士)を紹介してもらうこともできると伝えている。「アーティストのサポート」という点を前面に押し出すからにはそういう面も含めて、アーティストの権利を大事にしていかなければいけないと思っています。Taylor SwiftがVogueの「73 Questions」で歌手になりたい人へのアドバイスを聞かれて「Get a good lawyer(いい弁護士を雇うことだ)」と答えていたけれど、もっと倫理や理性を重視して法的なデザインを進める動きがあってもいいんじゃないかと。

水口 先程おふたりが話していたように、いまはインディペンデントや独自のマネジメントチームをつくって活動する選択肢も現実的なものになっています。だからこそきちんと自分の状況について説明を受けたうえで、どれを選択するのがよいのか判断できるような環境をつくるべきですよね。そのうえで、レーベルや事務所はなぜ自分の会社と契約するのがいいかメリットを提案するのが誠実ではないでしょうか。もちろん何の説明もなく契約を結んでいるわけではないにせよ、アーティストへのケアはまだまだ足りていないのかもしれません。

Sinta 単に契約書を渡されても、アーティストからするとわからないことが多すぎますよね。とくに若いアーティストからしたらそれまで契約書を読む機会もないし、どういうプロセスを踏んで契約を結ぶべきなのかわからなくてもおかしくはない。だから自分がどういう契約を結んだのか理解しないまま活動してしまう状況につながってしまう。アーティストから相談を受けていると、レーベルから抜けたい、契約を終了したいと思った時に初めて契約書を読んで、不利な条件で契約していたことに気づくなんていうこともあります。

遠山 レーベルや事務所側もべつにアーティストを騙そうと思っているわけではないと思いますが、慣習を維持し続けることで経済的な恩恵を受けることができるから、当然情報の非対称性を利用し続けるという負の連鎖が続いているのだと思います。

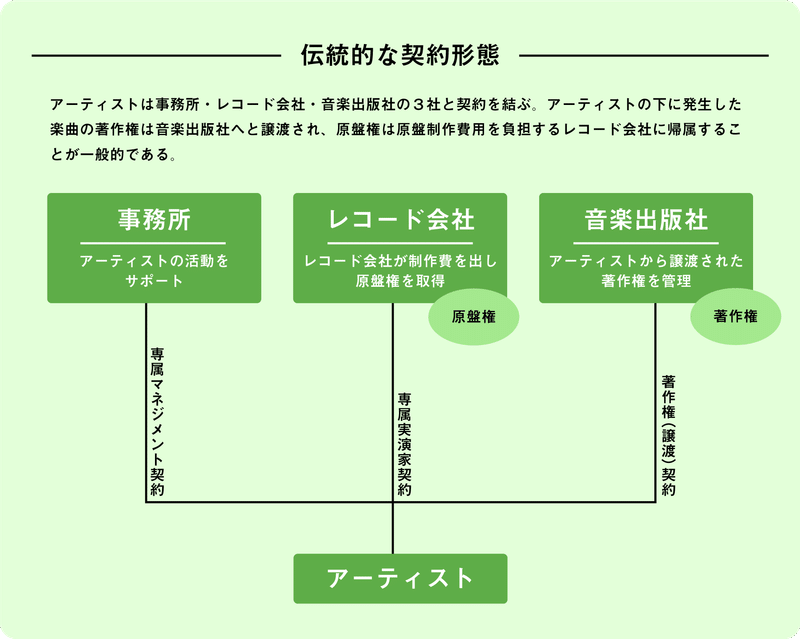

生活を最優先するための360度契約

遠山 アーティストが活動を行う上で交わす契約って、大きくわけると事務所・レーベル・出版社と結ぶものがあります。事務所はメディアや広告への出演、イベント制作、グッズ販売など音楽制作以外の活動を管理していて、レーベルは原盤権を管理するとともに音楽制作を担当している。出版社は著作権の管理を通じてビジネスを行っています。

水口 CANTEENの場合は3つの契約すべてが伝統的なものとは異なっていますね。事務所的な機能を司るエージェント契約については、半年〜1年と契約期間を非常に短く設定していることが特徴的です。ある程度の期間を設けないとアーティストへの投資に対して収益を得られないので、普通は数年単位の契約期間を設定することが多く、半年というのは普通ありえない。

遠山 契約期間を短くしているのは、きちんとしたサービスを提供している自負があるからでもあります。たしかに契約したアーティストが半年や1年で離れていってしまうリスクはありますが、アーティスト側が納得していないのに契約で縛っていてもお互いに不幸ですし、然るべきタイミングでその時必要なパートナーやチームと組むのがアーティストにとっては最適解なはずなので。

水口 たしかにそうですね。アーティストからの信頼性を高めていくうえで、契約期間もこうした考え方になったといえるのかもしれません。

遠山 あと360度契約と言われる形態をとっていることも特徴でしょうか。このモデルは元ワーナーミュージックの会長兼CEOのリオ・コーエンが広めたと言われているもので、音源やライブ、グッズなどさまざまな収益を包括的に契約するモデルです。このモデルは通常の原盤契約よりも収益源の多くを抑えることができ、企業に有利だと度々批判されてきたのですが、CANTEENではアーティストの生活を守るための360度契約を考えています。アーティストのなかにはたくさんライブをやりたい人もいれば制作に専念したい人もいるわけで、その人にあった製作費の捻出方法やリクープメント、収益配分を行うために多くの収益源を包括管理しながらアーティストの生活を守ることができる360度契約は有効だと思っています。

原盤権をもつことは主体性をもつこと

水口 いわゆる360度契約の中には原盤権も含まれるのですが、CANTEENの場合は原盤権をもっていないので270度くらいと言えるかもしれないですね。制作費の見返りとしてレコード会社が原盤権をもつことが多いのですが、CANTEENの場合は原盤権をアーティストがもつことにして、作品ごとに収益配分の割合を設定していますよね。

Sinta 原盤権については普通はレコード会社が100%権利をもっていて、収益の1%〜数%がアーティストに支払われることが多いんですよね。

水口 アーティストが原盤権をもっていなければ、自分の歌った楽曲を自由に使えません。テイラー・スウィフトが原盤権をもっていない曲を自分で再レコーディングしたというニュースが話題になりましたが、再レコーディングは専属契約終了後一定の期間禁止されることが多いです。アーティストとして一番いい時代に、不自由な活動を強いられることになる。CANTEENは制作費を出しているのにアーティストに原盤権を保有させるわけで、これはかなり特殊ですよね。

遠山 アーティストの生活を優先しながら、制作費=投資額とその回収スケジュール、収益の配分は毎回しっかりアーティスト本人と議論を重ねています。たとえばいまの原盤収益とライブの収入を考えると制作費はこのくらい出せてこのくらいの期間で回収していくことになりますという話をしながら、柔軟にパーセンテージを設定しています。小規模なアーティストでもこのタイミングでしっかりした作品をつくろうという話になれば、制作費を多めに出す分CANTEENが受け取る収益の割合を増やすこともあるのですが、原則としてどんなに回収ができなさそうなプロジェクトだったとしても最低50%はアーティスト側に収益を渡すようにしています。

Sinta 任せておけば全部進めてくれるレコード会社や事務所と違って、制作費や収益を考えなきゃいけないのはアーティスト自身にとって負担になる場合もあるかもしれないけどね。

遠山 伝統的な契約よりもアーティストへの負荷は大きくなるのは事実だと思います。でもアーティストが活動を継続させるためには、自分がいいと思うものを自分でコントロールしながらつくっていけるほうがいいと思う。原盤契約だけでなくエージェント契約でもCANTEENはアーティストをそのプロジェクトのオーナー、つまり1人の「経営者」として扱っていて、ライブや広告、制作などあらゆる面について最終決定は自身で行ってもらうようにしています。

水口 原盤権については前提の情報を与えられないと、アーティストも判断できないですよね。たとえば制作費が1,000万円だったらこれと引き換えに原盤権を渡して配信の収益を渡してしまってもいいと思えるかもしれないけれど、100万円だったら原盤権を渡すのではなく自分で制作費を調達しようと思う人だっているはずですし。

Sinta 自分が受け取った制作費と原盤権の価値をちゃんと自分で判断できたほうがいいですよね。

遠山 それって単に経済的な損得だけではなくて、アーティストとしての姿勢にも大きく関わってくるというのがCANTEENの思想の根底にあります。何も知らずになんとなく数十万円の制作費で原盤権を刈り取られてしまう人より、自分にあった手段を学んで選ぼうとする人のほうが遥かに主体的に自身のアーティスト活動へ関わっていますよね。当然その主体性や自主性が作品の「美学」的な部分にも表れてくるはずです。

議論をつくり、オプションをつくるために

水口 著作権の契約についても、CANTEENは特殊ですね。レコード会社との専属契約中につくった作品の著作権を音楽出版社に譲渡するのが一般的で、著作権使用料のアーティストの取り分は50%とされることが多いです。残りの50%は著作権管理料として出版社に分配することになるのですが、実際にどんな「管理」が行われているのか、アーティスト側からすれば不明瞭なこともあるようです。ただ、CANTEENは著作権の譲渡を受けませんし、著作権管理料の類の収益分配も受けません。つまりCANTEENには一切経済的なメリットがないんです。それなのに、アーティストと海外の音楽出版社をつなぐなどサポートをしていますよね。

遠山 海外のアーティストを見ていると著作権はレーベルや事務所と関係なく本人が契約することが多い印象ですし、著作権は作家本人に帰属する権利なので感覚的には普通のやり方だと思っています。日本でも多少ありますが、海外では出版社ごとにサービスの強みが全く異なっていて、映画やNetflixの番組での楽曲使用に強い出版社もいれば、積極的にトラックメーカーやスタジオを紹介してくれる出版社もいる。楽曲やアーティストの活動がもっとよくなるようにそれぞれの出版社が努力してくれるんですよね。だからアーティストによってどの出版社と契約するのがいいのかも変わってくる。

Sinta 日本の場合はドラマの劇伴としてオリジナルの楽曲をつくることが多いので海外のような音楽出版ビジネスが広まらなかったという事情もあるみたいだけど、結果として音楽出版のビジネスが発展しなかったのかもしれない。出版社が提供しているサービスの種類が増えないまま、単に利益の5割がもっていかれる状態になってしまっていますね。

水口 こうやって契約条件だけを見ると、契約期間が極端に短かったり、アーティストの手元に残っている著作権のサポートを行ったり……伝統的な契約と比べると、CANTEENにとっては条件がよくないようにも感じますね。

遠山 CANTEENは目先の利益よりも、アーティストとの中長期的な関係性の構築や活動の継続性に重きをおいています。その方がお互い健康的ですし、そういう仕組にしておかないとこちらもサボってしまいますから。ただくりかえしにはなりますが本来もっといろいろなオプションがあって、アーティストそれぞれが自身のキャリアやタイミングと合わせて然るべき人たちと契約すべきだと思っています。その中の1つがいまの自分たちの形というだけで。

水口 伝統的な契約形態がすべて悪いわけではなくて、もちろんいい面もたくさんあります。実際に、きちんと理解した上で内容に納得して契約するアーティストもたくさんいますし、やはりメジャーレーベルや有名事務所、大手出版社にはネームバリューもあって安心感があるし、必要とされているのも事実です。音楽業界のなかでもっと選択肢が増えていくことが何より重要ですよね。

Sinta そうですね。あるいは伝統的な慣習の中にいる大手のプレイヤーがCANTEENのようなやり方を新規事業的に採用してもいいと思うんですよね。この形態って元手となる資本が必要なので、メジャーレーベルと一緒にやるからこそできることもあるかもしれません。

遠山 CANTEENがまず安定した収益を上げることも重要なんですが、いまはこういうふうに権利について話す場もないし、議論が起きているわけでもない。TuneCoreのような流通面に限らず、今後新たなアーティスト向けのサービスが増えていけば業界構造も変わっていくと思うので、もっとみんなで議論できるような場だったり、新しい座組みでのチャレンジングなプロジェクトをつくっていきたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?