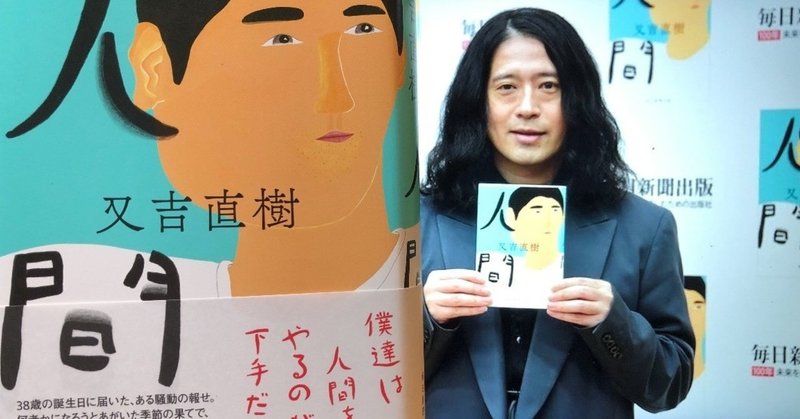

vol.62 又吉直樹「人間」を読んで

又吉さんから伝わる空気感みたいなものが好きだ。又吉さんが感覚を言語化するときに選んだ言葉は、とても心地よい。もう何年も前から僕の中でこの気持ちは続いている。だから彼の描く小説にも自然と興味が湧く。

しかし、100年前の小説ばかり読んでいる僕にとって又吉さんの小説は、読み終わったらそのまま流れてしまう感覚がある。作者をあまりにも身近に感じているからなのかもしれない。小説の中にリアルな又吉さんを探してしまう。「その例えが又吉らしい」とか「それ、自分を描写しているな」とか「又吉って以外に攻撃的やなぁ」とか、そんなところでウロウロしてしまう。

この「人間」も、読み始めはそうだった。

出だしからもう又吉さんだった。「理由はわからないが群衆が一斉に絶叫していて、自分もそのただ中にいるのだけれど、どうしても周りの人の目が気になり叫ぶことができなかった。」こんな描写から始まる。

又吉さんが描く主人公はいつも繊細で、内省的な感覚を持ち、相手の気持ちを気にしながらも主張はする。「火花」でも「劇場」でもこの「人間」でもそんな一人称で語る人物像が浮かんだ。

又吉さんが選んだ言葉を楽しみながらも、何を描いたのかを意識した。

描き出した登場人物は、何かを表現したいという欲求があって、何者かになりたい欲求もあって、まだまだそうなっていない自分がいて、互いに価値感をぶつけ合い、それぞれに生き方の違う同じ人間が描かれていた。

人それぞれに「世界の見え方」がある。「永山」から見た「仲野」、「仲野」から見た「飯島」、「永山」から見た「影島」、「母」から見た「父」など。同じ日本に生きていても、みんなそれぞれ見え方が違う。見え方が違うから価値観も変わってくる。正解などない。異なる見え方同士が、同じ空間で生きている。ぶつけ合いながら、ちょっと相手を理解したりする。もう修復できない溝もできたりする。何者かになろうと、青臭く、古臭く、昭和の学生のように、もがき苦しむ。そんな様が又吉さんが選んだ言葉で描かれていた。

この小説の最後にこう締めくくっている。

「人間が何者かである必要などないという無自覚な強さを自分は両親から譲り受けることはできなかった」、「ちゃんと人間の顔をして生活を続ける人間を見た。自分は人間が拙い。だけど、それでいい」(p364)と。

ハードカバーに画かれた「人間」をじっと見た。やたらほっぺたが広くて肩幅も広い。内面は頑固で融通がきかなそう。でもそれは僕の「見え方」なのだ。長い人生でいろいろと「見え方」は変わってくるに違いない。だから、それでいい。

この小説、時々読み返そうと思った。

おわり

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

描写の感想メモをここに残します。

・情景描写に文字数が多いと感じた。ひとつの動作に、3Dのように、いくつもの情景が加わっていた。

・ちょっと世間と折り合っていない先輩との会話は面白い。

・だらだらと感覚的な会話が続く文章でも、その空気が好きだと退屈しない。

・いつか使おうと書き留めていたと思わせる表現がちょっとうざい。「臭うとわかっているのい、なぜか靴下を嗅ぎたい衝動にかられるあれによく似ていたのだ。」(p14)など。

・世間に認められたいという素直な欲求も、自分には合わない感性を受け付けない頑固さも、いい。

・そのぼやっとしているけど、ブレない姿勢が好きだ。繊細な感性を尊重している様も、いい。

・他人と自分との距離感を丁寧に繊細に言葉を紡いで人間を表現したのかも。

・ベタな描写、「テーブルに置いたグラスと自分との距離をうまく測れない程度に酔いが回ってきた」(p72)などこれも又吉風。

・「走り出したタクシーが風景を横に流していく。スマートフォンに映し出された画面を指で横にはじいていくように」(p216)など、俗っぽすぎてちょっとひく。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?