『日本一からの招待』を果たすために仙台育英が取り組み続けていること

2022年の夏東北勢初の甲子園優勝を果たした

仙台育英学園高等学校

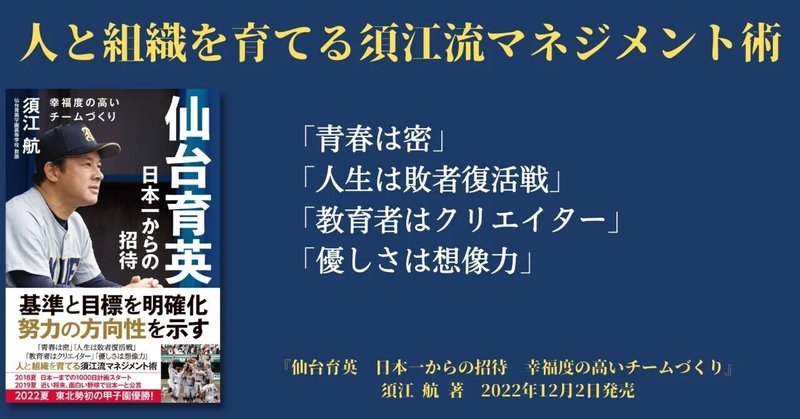

仙台育英を日本一に導いた須江航監督の著書『仙台育英 日本一からの招待』が12月2日より書店に並びはじめます。

チーム作りから育成論、指導論、教育論、過去の失敗談まで、監督自らが包み隠さず明かす!

本日は序章 『日本一からの招待』を果たすために の冒頭を一部公開です!

『仙台育英 日本一からの招待

幸福度の高いチームづくり』

著者:須江航(仙台育英学園高等学校 教諭 硬式野球部監督)

ISBNコード:978-4-86255-670-7

定価:1,870円(本体1,700円+税)

判型:四六判

ページ数:272P

発売日:2022年12月2日

出版社:カンゼン

『日本一からの招待』を果たすために仙台育英が取り組み続けていること

日本一からの招待――。

2018年1月に、母校・仙台育英学園高等学校の硬式野球部監督に就任したときから、掲げ続けているチームスローガンです。主に大会ごとに部員に配布する資料には、次のような言葉でその真意を伝えています。

「目標から招かれるほどに、それぞれの本質を追求する。技術だけでは足りず、心だけでは足りず。心技体すべての条件を満たせたとき、100年以上閉ざされた扉を開けて、東北地方初の日本一へ招かれる。すべての面において、その立場にふさわしい有様でなければならない」

すなわち日本一は勝ち取るもの以上に、招かれるものである、と。

2022年8月、阪神甲子園球場で開催された第104回全国高等学校野球選手権大会において、私たち仙台育英は春夏43度目の出場にして、初めて日本一から招かれることができました。

選手ひとりひとりが野球のゲーム性を理解したうえで、「身の丈にあった野球」を貫けたこと、「日本一激しいチーム内競争」をやり遂げたこと、大阪桐蔭(大阪)を代表とした目標とする学校の存在、東北地方の皆さまの後押しがあったこと、県大会初戦から甲子園決勝まで10試合すべてが第一試合という〝運〞があったこと、コロナ禍であっても疾走感を持って、前に進むことができたこと、前年夏の敗戦にチーム全員が真摯に向き合えたこと、すべてがうまく重なった結果が日本一につながったと思っています。

戦術的なハイライトをひとつ挙げるとすれば、3回戦の明秀日立(茨城)戦です。

2点を追う7回裏、右腕・猪俣駿太投手から、一番の橋本航河がレフト前ヒットで出塁すると、山田脩也がしぶとくレフト前に運び、無死一、二塁。続く秋元響に、送りバントのサインを出すか、あるいはミート力に長けたバッティングに託すか、悩む場面でした。

少し心配だったのが、秋元のバッティングの状態です。初戦、そしてこの試合の3打席目まで見るかぎり、好調時の状態ではありませんでした。ただ、猪俣投手の調子も決して万全には見えず、送りバントでアウトをあげることが、相手を助けることにもつながるのではないか。私は攻撃のタイムを取り、背番号13を着けたキャプテンの佐藤悠斗を秋元のところに向かわせました。

「監督は腹を決めている。お前に打たせたい。お前の力なら、出塁を取って、チャンスを広げられる。それでいいと思うのなら、ベンチに向かって丸を作ってくれ。もし、自分が不調で、バントで送ったほうが確実だと思うのなら、そのまま打席に向かってくれ」

佐藤に授けた言葉です。言葉を受けた秋元は、ベンチに向かって丸を描いてくれました。

秋元は初球、ストライクゾーンのストレートを見逃したあと、変化球を見極めて、2ボール1ストライク。ここからファウル、ボール、ファウルでフルカウントとなったあと、インハイのストレートをしっかりと見逃して、狙い通りにフォアボールを奪い取ってくれました。その瞬間、秋元は、「ヨッシャ!」と雄叫びを上げながらガッツポーズ。この出塁がどれだけ大きなものか、よく理解したうえで、見事に役割を果たしてくれたのです。

じつは、秋元は勝負が遅く、ファーストストライクをあまり振らない傾向がありました。それを指摘していた時期もあったのですが、この場面においては、「勝負が遅いゆえにフォアボールを取る可能性が高い」という予感もあったのです。

無死満塁となったあと、明秀日立は左腕のケニー石川投手にスイッチ。四番の齋藤陽は空振り三振に倒れましたが、尾形樹人が押し出しフォアボールを選び1点差。再び猪俣投手に代わったあと、遠藤太胡も押し出しフォアボールを奪い、ついには同点に。そして、一死満塁から途中出場の岩崎生弥が初球の高めに浮いたスライダーを逃さずに捉えて、センターに犠牲フライ。結果的に、これが決勝点になりました。

打線全体として、「ストレート狙いの中でも、高めの変化球には手を出す。特に犠牲フライが必要な場面では、フライになりやすい高めを積極的に振っていく」ということを、年間通してテーマにしていました。ひとりひとりが試合の流れを読み、やるべきことを実践した末の逆転劇でした。

決勝で下関国際(山口)に8対1で勝利した瞬間、選手たちが想像していた以上に喜びを爆発させ、多くの観客が満面の笑みを浮かべている姿を見て、自然に涙が溢れてきました。「優勝できて良かった」と心から思える瞬間でした。

きれいごとに聞こえるかもしれませんが、私ひとりの喜びなど小さなものです。

2011年の東日本大震災で多くの悲しみを経験してから、生徒たちには「誰かのために頑張ろう」「誰かのために走ろう」と言い続けていました。それは、自分自身にも言い聞かせていたことであり、教育者として、監督として、他者の喜びを目にできたときほど、幸せを感じることはありません。

試合直後の優勝インタビューは、スポーツの枠を超えて、さまざまなところで取り上げていただきました。正直、あれほどの反響があるとは思っておらず、ニュース番組や情報番組で、自分の泣き顔が映し出されることには、さすがに恥ずかしさがあります。

インタビュアーから、「コロナ禍を乗り越えてきた3年生にどんな言葉をかけたいですか?」と問われたとき、ここまで頑張ってきた生徒たちの顔が浮かび、その想いが言葉に溢れ出ました。脳裏に浮かんだのは、仙台育英の生徒たちだけではなく、全国の高校生の皆さんのことです。

「入学どころか、多分おそらく中学校の卒業式もちゃんとできなくて、高校生活っていうのは何と言うか、ぼくたち大人が過ごしてきた高校生活とはまったく違うんですね。〝青春ってすごく密〞なので。でも、そういうことは全部、『駄目だ、駄目だ』と言われて、活動をしていてもどこかでストップがかかって、どこかでいつも止まってしまうような苦しい中で、でも本当にあきらめないでやってくれたこと。でも、それをさせてくれたのは、ぼくたちだけじゃなくて、やっぱり全国の高校生のみんなが、本当によくやってくれて、たとえば、今日の下関国際さんもそうですけど、大阪桐蔭さんとか、そういう目標になるチームがあったから、どんなときでもあきらめないで、暗い中でも走っていけたので、本当にすべての高校生の努力のたまものが、ただただ最後、ぼくたちがここに立ったというだけなので、ぜひ全国の高校生に拍手してもらえたらなと思います」

あの舞台で感じた、心からの気持ちです。

「青春は密」というフレーズがクローズアップされましたが、2020年春に新型コロナウイルスが日本国内で拡がり始めてから、生徒の前で口にしていた言葉です。

「友達やチームメイトとわちゃわちゃ過ごしたい気持ちもわかるけど、クラスターが発生すると、学校も部活も止まってしまう。本来、青春は密なもので、そうさせてあげたいんだけど、今は距離を保っておくことが、好きな野球をやることにもつながっていくんだよ」

と、注意喚起の意味合いがありました。もちろん、本音は、『青春は密』と言えるだけの高校生活を送らせてあげたい。教員としての〝やるせなさ〞から出た言葉でもあったのです。

優勝後、メールやLINE、フェイスブックを通じて、私のもとにはじつに7000件近い祝福のメッセージが届きました。多くの人が喜んでくださることが何より嬉しいことを、改めて実感しました。本当にありがとうございます。

書誌情報

カンゼンWEBショップでも予約受付中です(¥3000以上のお買い物で送料無料)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?