できなかったことができるようになるのに、理由なんかいらない

4ヶ月前に書いていた下書きがずっと放置してあった。なぜだろう、文章は既に完成しているのに、「今じゃない」という感覚が拭えなかった。そうこうしているうちに公開するタイミングを逸した。

これは延々と下書きのまま放置されるのかもしれない。

そう思っていた矢先に、難しい顔で考えこんでいる人達に出会った。

「なんでできないんだろう?」

「どうしたら自分ができるようになるんだろう?」

そう口々に言う人達を見て、この下書きを思い出した。

「これが答えだ」と論じるつもりはない。人の数だけ答えがあっていい。ただ、考え方の1つとしてこれが伝わればと思った。

以下の記事は2019年7月末頃に書いた文章だ(公開時2019年12月6日)。そのため、当時とは僕の状態も思考も異なっているけれど、その時の生の自分の言葉を出したいので、誤字脱字のチェック以外は手は加えていない。

それを承知で読んでほしい。

------------------------------------------------------------

2019年7月7日、らくだメソッドをやった。

らくだメソッドを始めてから、3ヶ月ごとに振り返りを書き続けていたが、ある時を境に止めた。

最後に振り返りを書いてから、寺子屋塾以外で取り組んだのは約4ヶ月ぶりくらいだ。なぜか、とても新鮮な感覚だった。

やろうと思う気持ちと、実際にプリントに向かう行動が乖離していたのだと気づく。なんで「できた」のか? 正確には「やった」のか?

それを考えると、内的な欲求と外的な刺激との付き合い方が見えた気がした。

体調不良の気晴らしに

実はそれまで1週間くらい副鼻腔炎になっていた。

副鼻腔に膿が溜まってしまい、鼻づまりを起こすだけでなく、それが喉に降りてきて、咳が止まらず、喉も痛いのだ。

立っていたり、座っていたりする間は重力に従って、勝手に落ちてくれるので、空咳はあるものの、それほど辛さはない。ただ仰向けになって寝ると、どうしても溜まってしまうらしい。そのせいで、睡眠が浅い。とにかく朝早くに目覚める。4日間くらい、朝6時前に目覚める。最速で4:45に目覚めた。

眠気は残っているけれど、横になっていても不快なので、仕方なく起きる。そうすると、青っ洟が出始める。

元来、7時間は睡眠が必要なので、ぼーっとしている。やることがない。本を読もうにも、まどろんでいる状態ではページをめくる手は進まない。

だから気晴らしがてらに、ふと思い立って、らくだメソッドをやってみた。

そして、自分の中に負い目を見つけた。

過去の体験より「いつでもやれるから」と自分でやらないことを受け入れていたはずなのに、こうしてやってみると負い目は確かにあった。

できないことをできるようになりたい欲求が、僕の中にしかと存在していた。しかし、現実に行動を起こさない己に、無意識で苛立ちを覚えていたのかもしれない。

終わった後の達成感が、それを証明していた。

続けることで起こること

「毎日1枚のプリントをやる」

それがらくだメソッドという算数・数学プリントにおける原則だ。僕はその原則を守れていなかったのだが、だからといってだれかに非難されることもなければ、罰せられることもない。

ただ、他者の評価に晒されることがないがゆえに、自分自身と向き合わざるをえなくなるのだ。

これから、またらくだメソッドをできそうな気もするし、できない気もする。

ただ、完全にやめないことが大事だと強く思い直した。たとえ1ヶ月に1歩だとしても、前進(変化)をやめないことだ。

そうして続けていれば、様々な外圧が起こる。

らくだメソッドで言えば、1つには他の塾生の取り組みだ。身の回りの寺子屋塾生は「やってない」と言いながらも、週に数回はやっている。毎日やり続けている人もいる。これ見よがしに自慢してくる人はいないけれど、その事実自体が外圧となりえる。

やっていない自分が際立っていくのだ。放置すればするほどに、ありありと色濃くなっていく。

ただ、そういうことは日常でも珍しくない。僕達は様々な外圧に晒されている。人為的なものもあれば、天候気温のように自然的なものもあるだろう。

特にSNSが普及した現代においてはその外圧の種類も量も多く、刺激も強い。

だから、知らず知らずのうちに、外圧に流されてしまう。

「きっと、こうした方がいいんだろう」と言って。

しかし、それが自分の意思かと言われると、そうではない。

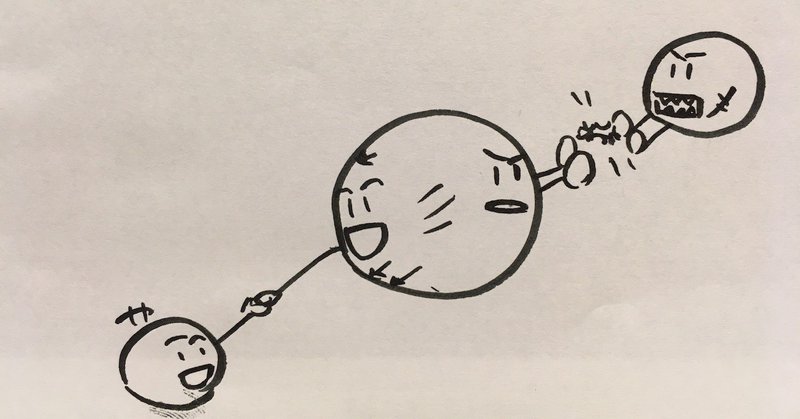

事前に通行止めで限定された道を「あれをしろ」「それは違う」と追い立てられるようにして進んでいく感じだ。人によってどんどん端に追い詰められていき、やがては押し潰されてしまう。

自分の意志で選んでいるように見えて、実は外圧に翻弄されているだけなのだ。

けれど、押しつぶされては困る。

だから外圧に流されるだけでなく、外からの刺激をつかんで、自分を引き寄せて行く。そうすると、刺激に対して反応ではなく、対応できる。

内圧について

ただ、実際のところ外との関わりだけで済む話ではない。

思考や価値観なども結局外部からの影響を受けているものの、同時に外からの干渉を受けない内的な生命活動もある。

勝手に心臓も呼吸も止まらないし、加齢も止められない。

それと同様に、自分の内側の揺れ動き(内圧)についても考える必要がある。

一言で言ってしまえば、「なんとなく」の世界。

なんとなくやりたくない。なんとなくやってしまう。

自分の本音としては、行きたい方向があるのに、全然気づいていないことが人間はしばしばある。それは要するに、頭で考えてばかりで、自分の身体の声がわかっていないのだ。

だから、身体と頭が綱引きをしてまったく動かない場合がある。その際に必要なのは、自分の身体の声をしっかりと聞いてあげること。

「自分は結局どうしたいの?」と自問自答する作業が必要になる。そうして見えてきた道に進んでいくと、案外スムーズに進めるものだ。

僕にとって副鼻腔炎は嫌な内圧だった。体調不良になると、ついついその症状のことばかり考えてしまうのだ。治るか、治らないか。

でも、それに翻弄されるだけでなく、らくだメソッドをやるという方向に、自分の舵取りをできたのは1つ成長だった。

内圧と外圧の理想

外からも内からも、色んな流れが出てくる。

ただ、それはあくまでも自分1人の視点から見ただけの話に過ぎない。実際には自分の「外」だと思っている環境自体もまた、刻一刻と変わっている。

季節や天候は移り変わり、他者もまた命ある人間として変化していく。

実は、内も外も常に蠢いている。

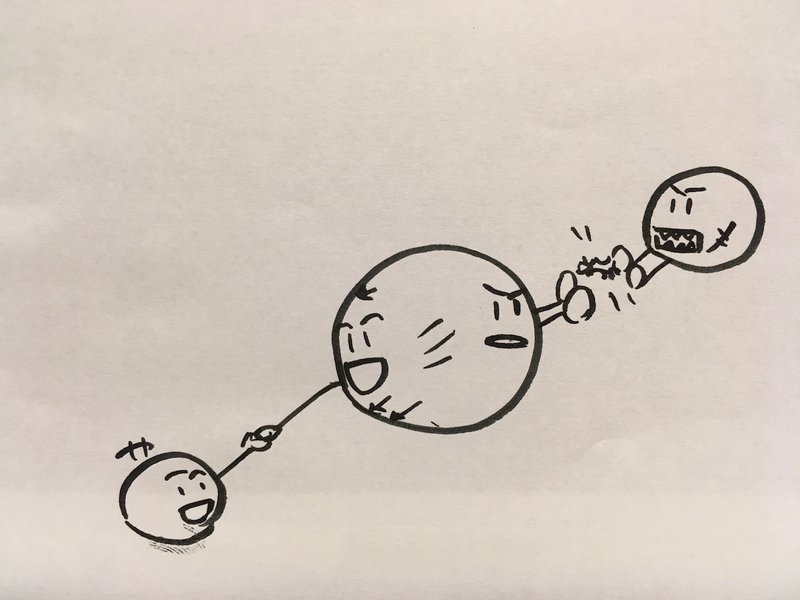

だから、それぞれの動きを利用して動いて行けばいい。

内なる声に耳を傾けるだけじゃない。自分の向かいたい方向がわかったならば、避けたいものを遠ざけ、向かいたい外圧をつかんで、自分の身体を引き寄せてあげればいい。

外からの刺激によって行動しようとするのではなく、外の刺激に対して自分を引き寄せていくこと。そうすると、たくさんの外部刺激に対して、自分の望む方向へと進むことができる。

それが生きる力と呼べるのではないだろうか。

まとめ:理由を求めるのをやめる

行動をするきっかけなんて、正直なところなんでもいいのだ。

それは日常の中にありふれている。空が晴れたから起業したっていいし、鳥のさえずりが聞こえたから告白したっていい。

大層な理由があってもできないことだってあるし、誰からも強制されていなくたってできることもある。

理由が知りたい、と人は言う。

でも、本当にそうだろうか? 理由がわかった結果、もし「絶対にできない」だったらどうするつもりだろう。すごすごと引き下がるのか?

理由を求めるよりも「やろっかなー」を逃さないことが重要なのだ。迷っているうちに、「起こり」はもう収束してしまう。ほんのわずかな「起こり」をぐいっと引き寄せる。

ただ、それがいつどのように発生するかは僕にはまだわからない。内から起こることもあれば、外から起こることもある。

だから、正解を探すよりも、丁寧に観察をする。そして、いつだって動ける状態に準備しておく。そのためには、余裕と余白を確保する必要があると思う。

読んでいただきありがとうございます。 励みになります。いただいたお金は本を読もうと思います。