【いざ鎌倉(44)】承久合戦 美濃・尾張の戦い

前回の振り返り。

鎌倉で守るか、それとも京へ攻め上るか。

北条政子・義時は大江広元の献策により、決戦の方針を京へ攻め上ることに決めます。

北条泰時に先陣を切って出陣させると、他の御家人たちも次々と鎌倉を出陣。

三手に分かれて京を目指します。

院宣を持たせて東国へ派遣していた押松の帰洛により、後鳥羽院と貴族たちは幕府の大軍の接近を知り、武士たちに防戦を指示しました。

その都度リンクも張りますが、今回から登場する官軍方の武士は下記コラムで事前に紹介しています。合わせてお読みください。

官軍の出撃

承久3(1221)年6月3日、幕府軍の接近を現実のものであると認識した後鳥羽院は、藤原秀康を追討使とする軍勢の派遣を決めました。

動員された兵力は1万9000騎。

前回も指摘した通り幕府軍の19万騎は虚飾された数字であり10倍もの差はなかったと考えますが、それでも幕府軍に比べて圧倒的少数の兵力だったことは間違いないでしょう。

京を出陣した官軍主力は、尾張・美濃方面へと向かい、木曽川沿いに防衛線を貼りました。

その数1万2000騎。

残り7000騎は北陸道を東へと向かいました。

山田重忠の献策

木曽川沿いに防衛線を張る官軍は、12の木戸(防御用の柵)に陣取ったとされます。

分散配備したことにより、各拠点の個々の兵力は1000騎程度となりました。

それだけ官軍は木曽川を渡らせたくなかったということですが、ただでさえ兵力が劣る中での分散配置は一般的には愚策といえます。

この防衛策の変更を提言したのが地元・美濃源氏の山田重忠でした。

山田重忠

重忠の策は、分散配備した兵を1つにまとめ、こちらから木曽川を渡って尾張に攻め入り、遠江で北条時房・泰時を討ち取った後は鎌倉に進撃して北条義時を討ち、さらに北上して北陸道軍の名越朝時も討つという大胆なものでした。

しかし、副将格の藤原秀澄が敵の東山道・北陸道軍に途中で挟撃される恐れがあると反対し、却下されてしまいました。

幕府が、鎌倉での防御ではなく京への攻撃を選択して御家人たちの士気を高めたのとは対照的に、官軍は防衛策を取ることで兵力に劣る局面を打開する機会を潰してしまいました。

両軍の配備

6月5日、幕府軍の東海道軍が尾張国一宮(愛知県一宮市)に入りました。

ここで幕府軍は軍議を開き、各地への攻撃の分担が決まります。

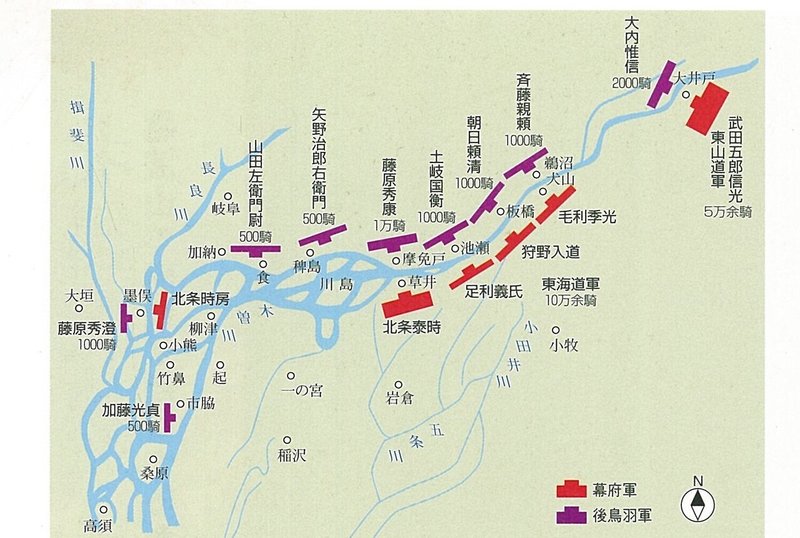

官軍、幕府軍の配備は下記の通り。

(『完全図解でよくわかる 承久の乱』廣済堂出版より)

それぞれ配備された武士から重要と考えられた拠点が見えてきます。

まずは東端の大井戸渡。

官軍は清和源氏にして在京御家人の最大勢力である大内惟信、幕府軍はこちらも清和源氏で東山道軍総大将の武田信光と小笠原長清が配備されました。

続いて中央の摩免戸。

官軍は総大将藤原秀康と三浦胤義に加え、佐々木広綱(近江守護)、佐々木髙重(阿波守護)、小野盛綱(尾張守護)、惟宗孝親(安芸守護)といった幕府守護たちが配備されました。

幕府側は次代のホープ北条泰時と歴戦の雄・三浦義村。

両軍の主力が配備されたのが摩免戸といえます。

最後に西端の墨俣(洲俣)。

後に戦国時代となって「秀吉の一夜城」で知られる重要地点ですね。

官軍は副将格の藤原秀澄と地元・美濃源氏の山田重忠。

幕府側は北条時房が配されました。

両軍激突

大井戸渡に陣取った幕府の東山道大将軍・武田信光は小笠原長清に次のように語ったといいます。

「鎌倉方が勝てば鎌倉に付き、京方が勝てば京方に付こう。これが武士の習いだ」

要するに勝ち馬に乗ろうと持ち掛けたというわけですね。これが史実かどうかはわかりませんが、かつては源頼朝・木曾義仲とは異なる第三の源氏として平家との戦いに参戦した甲斐源氏が、北条氏の風下に立って戦うというのは気分の良いものではなかったであろうことは想像できますし、戦意が低かったというのは十分にありうることでしょう。

ここで武田・小笠原の戦意の低さを見て取った北条時房は、両者に六カ国の守護職を保証するという恩賞を約束した書状を送りました。

これも史実かどうかはわかりませんが、北条時房がこのような具体的な恩賞を提示できるような幕府の大物であり、そのような武士が幕府側は出陣していたということは言えるでしょう。

一方、官軍側は圧倒的カリスマである後鳥羽院のワンマン組織です。戦場で武士に具体的な恩賞を約束できるような権限を持つ者は誰もいません。この差は大きかったと思います。

幕府軍、猛撃

承久3(1221)年6月5日夜、恩賞を提示された武田・小笠原両軍は渡河を決行。

大内惟信の軍勢に襲い掛かり、合戦が始まりました。

同じ清和源氏である武田・小笠原軍と大内軍の戦いは数で勝る武田・小笠原軍が圧倒する結果となりました。大内惟信は、子息の大内惟忠が討たれたため退却します。

渡河に成功し、大内軍を撃破した武田・小笠原軍は木曽川下流へと進撃し、官軍を側面から襲いました。

本陣の摩免戸も幕府軍の猛撃によりあっという間に危機に陥ります。

総大将・藤原秀康と三浦胤義も防戦しましたが、防ぎきれないと判断すると早々に京へ退却を始めました。

幕府軍が木曽川の渡河に成功した時点で勝敗は事実上、決しました。官軍側の防衛拠点は、幕府軍の猛攻により次々と撃破されました。

勇戦する官軍武士

次々と退却を始める官軍の中でも善戦する武士はいました。

摂津渡辺党の渡辺翔は騎馬で敵軍に突撃し、「我は翔、我は翔」と叫びながら幕府軍の兵を次々と討ち取りました。

その翔も自軍の武士が次々と退却を始める中、退却を余儀なくされました。

戦闘開始から一夜明けた6日、官軍の主力は次々と退却する中、最後まで踏みとどまって戦っていたのが鏡久綱と山田重忠でした。

鏡久綱

鏡久綱は、源頼朝の挙兵に参加した佐々木四兄弟の長男・佐々木定綱の孫です。

自分の名前を書いた旗を立て、本陣の摩免戸に最後まで残り、幕府軍を足止めする役を担いました。

久綱も善戦しましたが、敗北を悟ると「臆病者の藤原秀康に従ったため、思うように戦えなかった。後悔している」と語り、最後は大江広元の孫・大江左房の軍勢と戦った末に自害しました。

藤原秀康・秀澄兄弟による兵力分散の愚策を批判した山田重忠は、官軍主力が敗走した後も杭瀬川に兵300で布陣し、奮戦しました。

幕府方の武蔵国の武士団である児玉党3000騎を迎え撃ち、瞬く間に100騎を討ち取ったといわれます。

しかし、兵力差を覆すことはできず、最後は重忠も退却しました。

これにより美濃・尾張方面の戦いは、わずか2日間で幕府軍の大勝に終わりました。

敗報、京へ

7日、官軍を打ち破った幕府の東海・東山道軍は、美濃・近江国境の野上・垂井の両宿へと進み軍議を開きました。この地で、京侵攻のための作戦が議論されました。

8日早朝、敗走した藤原秀康が京へと戻り、官軍敗戦が報告されました。

「諸人顔色ヲ変ズ」(『吾妻鑑』)

尾張・美濃での予想外の敗戦により京は騒然となりました。

後鳥羽院が武士たちを召集してわずか3週間。

当初見込んでいた東国武士の離反はなく、西国の武士も十分に京へ集結していなかったと考えられます。

北陸道の防衛に派遣した7000の兵も京を離れたままです。

このような状況の中、幕府軍は電撃的な進行により、京の目前に迫っていました。

後鳥羽院は結局、畿内周辺の武士だけでこれを迎え撃つことを余儀なくされました。

早くも最後の決戦のときが近づいていました。

次回予告

美濃・尾張に続いて北陸でも官軍と幕府軍の決戦のときが迫る。

源平の戦いでも戦場となった砺波山が両軍の戦場となる。

一方、京では追い詰められた後鳥羽院が武士だけでなく、貴族にも出陣を命じ、比叡山にも京防衛の協力を求める。

電撃的に進行する幕府軍の侵攻を防ぐために。

次回、「総力戦、近臣貴族たちの出陣」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?