【いざ鎌倉(46)】承久合戦 宇治川の死闘

前回の振り返り。

美濃・尾張での戦いに続き、北陸でも敗北した官軍。

追い詰められた後鳥羽院は、京防衛の協力を求めるために比叡山へと向かいます。

しかし、頼みの綱の比叡山は協力を拒否。

むなしく京へと戻った後鳥羽院は、実戦経験のない近臣貴族・僧侶たちを前線指揮官として防衛に当たらせるのでした。

最終防衛ライン、瀬田と宇治

承久3年6月12日、官軍と幕府軍はそれぞれ瀬田・宇治方面に兵を進め、対陣しました。

官軍にとってはここが最終防衛ラインです。

もし敗れることがあれば、幕府軍の京への侵攻を許すことになります。

幕府軍は瀬田方面を北条時房が指揮し、宇治方面を北条泰時が指揮しました。

後鳥羽院の挙兵からわずか1か月しか経っていません。

当時の人々にとって日本を二分する大戦といえば、源平の戦いが頭に思い浮かんだはずです。

源頼朝が挙兵し、壇ノ浦に平家を滅ぼすまで5年という年月を必要したわけですから、今回の官軍と幕府軍の戦争も決着まで同じぐらいの年月を必要とすると考えた人は少なくなかったのではないかと思います。

しかし、実際には幕府軍の電撃的な侵攻により、早くも最終決戦のときが近づいていました。

瀬田の戦い

決戦の6月13日(西暦1221年7月4日)、その日は雨でした。

正しくは「その日も雨」。

季節的に梅雨だったのでしょう。

折からの長雨により、川は濁流となっていました。

瀬田に布陣した官軍は、美濃・尾張の戦いで幕府軍を相手に奮戦した山田重忠、悪僧たちの軍勢およそ3000。

官軍は、橋の板を引き落とし、幕府を迎え撃ちました。

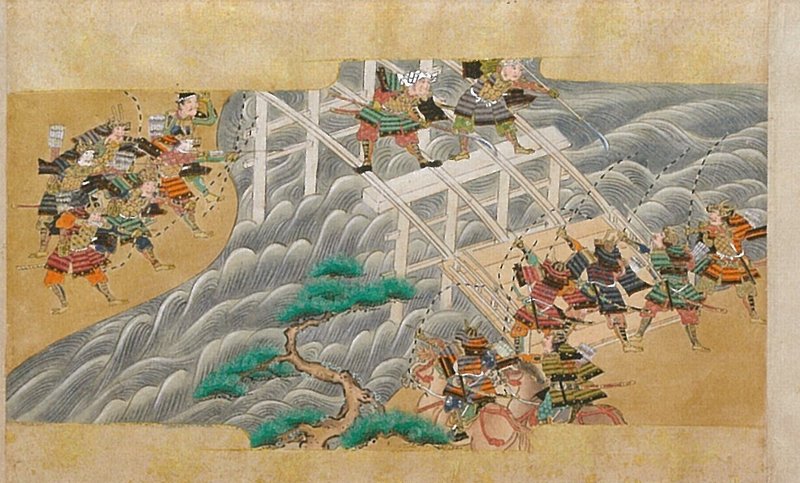

引き落とされた橋板(『承久記絵巻』)

幕府軍は橋を渡ろうと押し寄せましたが、矢を射られ、あるいは橋桁での接近戦で切り伏せられ、次々と川へと落とされました。

幕府軍も、川辺より矢を射かけるものの、渡河に成功しない限りは官軍に有効な打撃を与えることはできません。

苦戦を見て取った北条時房はこの日の戦闘中止を命じました。

宇治橋を封鎖せよ

一方、宇治方面でも官軍は橋板を落として幕府軍を迎え撃つという瀬田と同じ戦術を取りました。

宇治に布陣した官軍は、院近臣の源有雅と高倉範茂、近江守護・佐々木広綱、阿波守護・佐々木高重、南都・熊野の悪僧の軍勢2万。

幕府軍を指揮する北条泰時は翌14日の開戦を想定していました。しかし、三浦泰村と足利義氏の軍勢が先陣争いから泰時への報告なしに戦闘を始めてしまいました。

幕府軍は宇治橋に攻め寄せましたが、官軍が矢を射かけ、多数の死傷者がでました。また、橋板を落とされて不安定になった橋上には、官軍の奈良法師・土護覚心と円音という悪僧が立ちはだかり、大長刀を曲芸のように振るい、幕府方の渡橋を防ぎました。

幕府軍の苦戦により、北条泰時は、瀬田の時房同様、戦闘停止を命じるしかありませんでした。

宇治橋に立ちはだかる土護覚心と円音(『承久記絵巻』)

美濃・尾張での戦い以降、成す術なく撃破されてきた官軍でしたが、この日の戦闘では幕府軍を大いに苦しめ、その侵攻を防ぎきりました。

渡河作戦の準備

13日の戦いにより、北条泰時は宇治橋を渡ることは困難であると判断します。

しかし、長雨により川は増水したままです。橋を使わずに川を渡るのも困難でした。

泰時は泳ぎに優れた芝田兼能を呼び寄せ、渡河できる浅瀬を探すように指示しました。

兼能はすぐさま情報収集を行い、地元の白髪の翁から浅瀬の場所を聞くと、その翁の首を容赦なく斬り落としました。これは官軍に渡河作戦が漏洩することを未然に防ぐための行動です。

兼能は、翁から聞き取った地点に自ら足を運び、裸となると自ら刀を加えて泳ぎ渡り、渡河できることを確認しました。

兼能からの報告を聞いた北条泰時は、渡河作戦の実行を決断しました。

渡河決行

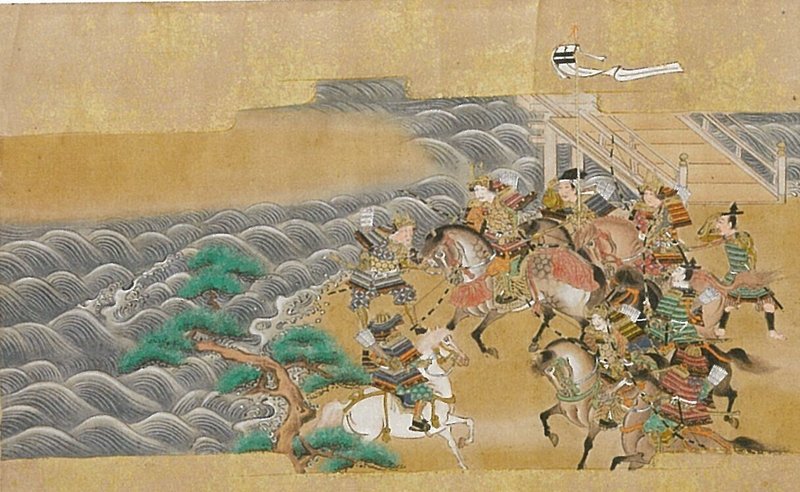

承久3年6月14日早朝、幕府軍の先陣を切って川の中に馬を進めたのが佐々木信綱と芝田兼能でした。佐々木信綱は、官軍側の武士・佐々木広綱の弟です。信綱の乗る馬は、北条義時より与えられた「御局」という名馬でした。

信綱と兼能はそれぞれが大声で先陣の名乗りを上げて川を進むと、幕府の武士たちは士気を上げ、次々と川へと入っていきました、

しかし、激流となった宇治川を渡ることは容易ではありません。

幕府の武士は次々と流されてしまいました。

安東忠家という武士は一門14騎で渡河を決行しましたが、全員が水没しました。

幕府軍全体で96名の武士とそれに付き従う800余名が水死したと伝わります。

左手に描かれる流される御家人(『承久記絵巻』)

先陣を切った一人の佐々木信綱は、辿り着いた川の中州から後続の武士が次々と流されるのを見ると、息子の重綱を泰時のもとに送り、さらなる軍勢の投入を求めました。重綱は裸となって激流の宇治川を泳いで往復し、使者の役目を果たしました。

援軍を求められた泰時は、息子の北条時氏に渡河を命じると、自身も渡河することを決断します。

この戦場の総大将であるだけでなく、将来の幕府を背負って立つ立場の泰時とその嫡男の時氏が激流の宇治川に足を踏み入れることを決断しなければならないほどに幕府軍は苦戦し、追い詰められていました。

さすがに泰時本人の渡河は春日貞幸という武士が思いとどまらせました。

渡河を止められる北条泰時(『承久記絵巻』)

死闘の決着

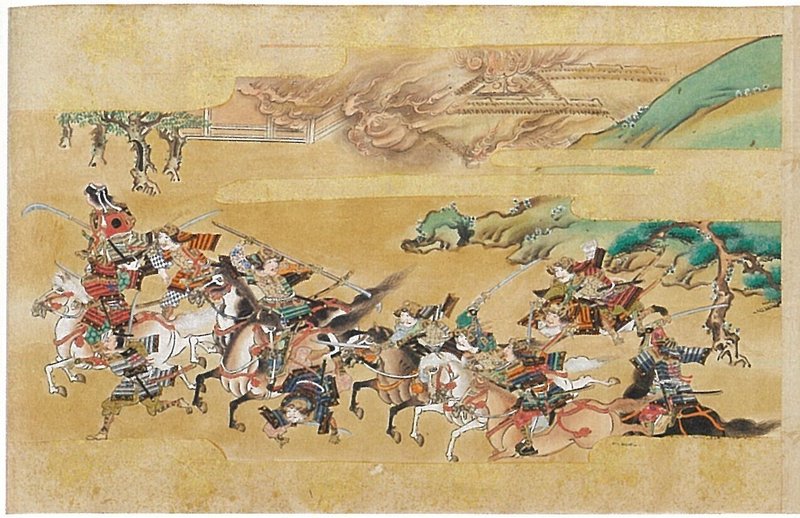

北条泰時は激流の渡河を引き留められましたが、嫡男の時氏は見事に渡河を成功させました。ほぼ同じころ、中州にいた佐々木信綱も渡河に成功。

信綱と先陣を争った芝田兼能は、馬を官軍に射られ、川を流されましたが、泳いでなんとか対岸にたどり着きました。

渡河に成功する武士が現れたことで、官軍による対岸からの攻撃も弱まったのでしょう。

幕府軍は近隣の民家を破壊し、急造のいかだを作り上げると、そのいかだで次々と武士たちは対岸へと渡りました。

総大将の北条泰時もいかだに乗って川を渡り、対岸へと軍を進めました。

これにより形勢は逆転。

大将軍として宇治方面における指揮を取っていた公卿の源有雅と高倉範茂は、戦うことなく逃げ出しました。

武士ではなく貴族の両名に乱戦となった戦場の指揮は不可能でした。

官軍の武士たちは踏みとどまり、新たに藤原朝俊を将軍として防戦に努めました。

朝俊も後鳥羽院・順徳院の近臣である貴族でしたが、弓矢と相撲を得意としており、逃げることなく戦う戦意のある人物でした。

しかし、押し寄せる幕府軍との戦いで戦死し、これにより宇治の戦いは幕府の勝利に終わりました。

幕府軍に討たれる藤原朝俊(『承久記絵巻』)

同日、瀬田方面でも幕府軍が優勢となり、藤原秀康、三浦胤義、大江親広といった官軍の武士たちは陣を捨てて退却しました。

京への最終防衛ラインである宇治と瀬田の陥落は、幕府軍と官軍の戦争の事実上の決着を意味していました。

次回予告

最後の戦いは終わった。

後鳥羽院と官軍に幕府軍の入京を防ぐ術は最早なかった。

皇室存続の危機に立たされた後鳥羽院と、美しく散ることを望む官軍の武士たちに別離のときが訪れる。

後鳥羽院には北条義時追討の宣旨を撤回し、幕府に自身の臣下の追討を命じる以外の道はなかった。

一方、鎌倉では北条義時が高らかに勝利を宣言する。

次回、「幕府軍、入京」。

余談

今回のタイトル「宇治川の死闘」はゲーム「ファイナルファンタジーV」のBGMである「ビッグブリッヂの死闘」より。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?