映画『ジョジョ・ラビット』で学ぶ「モニタリングと権威・権力」

この記事では,みなさんと映画をベースに社会科学の概念を学んでいきます.ぜひ,映画を見てこのノートを読み,学術的背景に目を凝らしながら楽しんでください.

今回は「接触仮説」編に引き続き,映画『ジョジョ・ラビット』を取り上げます.映画の紹介もそちらで行っていますので,ぜひご覧ください.

「ウサギになれ」

最初のキャンプでジョジョは,ウサギを殺せずに臆病者とののしられ,「ジョジョ・ラビット」というあだ名をつけられてしまいます.失意の彼を奮起させるのは,イマジナリーフレンドであるヒトラーでした.(空想上の)ヒトラーはジョジョに「ウサギになれ」と励まします.

このシーンでヒトラーは「ウサギは臆病者ではない」と話します.

実を言えば,ウサギは臆病者ではない.危険を顧みず,毎日ニンジンを取る.家族のため 国のために.(中略)私からの忠告だ.ウサギになれ.そして敵を出し抜け.ウサギは勇敢で,ずる賢く,強い.ウサギになれ.

この言葉によってジョジョは奮起し,暴走します.暴走の結末はさんざんなものでしたが,ある意味で与えられた仕事に忠実に従った結果,ともいえるのかもしれません.ジョジョはイマジナリーフレンドのヒトラーの言葉に従いましたが,通常,人は言われたとおりにすることはまれです.なぜなら,人にはある種の「さぼり癖」があるからです.

人を従わせる方法

以前,このnoteでモラルハザードの話をしました.人は取り決め通りの行動をしなくなる,ということでした.雇ったバイトは契約通り仕事をせず,さぼるし,政府の救済を信じた銀行は乱脈経営をしたのでした.

人々に取り決め通りの行動をさせるためには,どうすればよいでしょうか? こういう時に世間ではよく言われることがあります.それは「アメとムチ」です.

インセンティブによるアプローチ

この「アメとムチ」は経済学で言えばインセンティブ(誘因)と表現されます.つまり,まじめにやった方が得.という状況を作り出せば,人はまじめにやるようになる,ということです.

過去にこのnoteで紹介した映画にも,このインセンティブをうまく設定して人を行動させることが出てきました.たとえば,映画『最強のふたり』では,大富豪フィリップは雇ったヘルパーであるドリスに対して,膨大な報酬を与えることで彼に仕事をするように仕向けました.一方,映画『ファウンダー』ではマクドナルド兄弟がレイ・クロックに対して十分な報酬を与えなかったせいで謀反を起こされました.

このように,インセンティブによるアプローチは適切に用いれば有効な手段となります.

モニタリングによるアプローチ

一方,もしちゃんと仕事をしないのであれば,ずーっと監視すればよいのではないか,と思われた方がいるかもしれません.それがもう一つのアプローチ,モニタリング(監視)によるアプローチです.おそらく,人を従わせる方法として最も確実な方法かもしれません.そもそも,モラルハザードは仕事ぶりが見えないからこそ生じることです.すべての仕事ぶりが見えれば,適切な「アメとムチ」を与えることができ,人は言われた仕事をするようになります.

しかし,モニタリングはタダではできません.仮に上司が部下の仕事を四六時中見ていたら,会社がつぶれてしまうでしょう.モニタリングが上司の時間を奪い,多大な機会費用(もしモニタリングをせずに仕事をしていたら稼げていたもの)を払うことになるからです.

モニタリング費用を浮かせる「最大多数の最大幸福」な方法

モニタリング費用が問題になる箇所といえば刑務所が挙げられるでしょう.刑務所では,常に囚人を監視しなければなりません.しかし,看守や監視カメラ,脱走防止のためのシステム等々,膨大なモニタリング費用が掛かります.

そこで,ジェレミー・ベンサムという人が,刑務所を設計しました.彼は功利主義の祖です.功利主義とは,人々の幸福を最大化すること,すなわち「最大多数の最大幸福」を実現することを良しとする考えです.ですので,ベンサムは刑務所の設計にも,この功利主義が表れています.つまり,「囚人が真面目にいること(更生)」と「刑務官の作業量の減少(監視費用の最小化)」に留意した刑務所です.

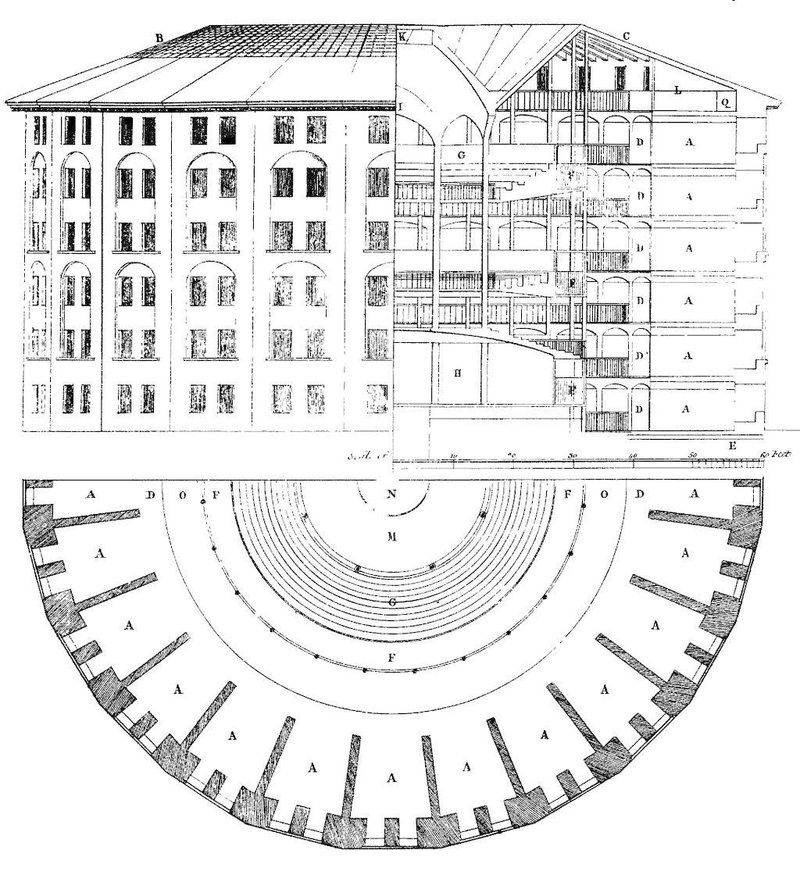

ベンサムが考えた刑務所は「パノプティコン」と名付けられました.パノプティコン(panopticon)は「すべて(pan)見える(opticon)」ということです.パノプティコンの特徴は,円柱上の形をしていることです.円柱の中央には監視塔があり,周囲には囚人の部屋が並んでいます.この設計のポイントは,中央の監視塔から囚人の部屋が一望できること,そして囚人の部屋からは監視塔にいつ人がいるのかわからない,ということです.

2つ目のポイントが重要です.みなさんも部活やバイトで,顧問や社員が見ていないときにさぼる,みたいな経験はあるのではないでしょうか.人は,見られていないとわかると手を抜きます.しかし,このパノプティコンは,いつ看守が見ているかわからない状況を作ります.よって,囚人はいつ見られてもいいようにふるまわなければなりません.これがベンサムが企図したことでした.囚人の更生とコストの削減を同時に実現する(彼にとっては,功利主義に適う)理想の刑務所だったのです.

のちにフランスの哲学者であるミシェル・フーコーがこのパノプティコン概念を社会全体にあてはめて議論します.つまり,権力や権威といったものが人を従わせることができるのは,人々が権威や権力のことを勝手に考えて行動してしまうから,ということです.今風に言えば「忖度」でしょう.別の表現をすれば,権力からの視点を自分の中に内面化する,と言います.権力が内面化されると,モニタリングのコストを下げても問題ありません.なぜなら,勝手に権力にとって望ましい行動をとるからです.

内面化された権威・権力と向き合う

人は多かれ少なかれ,社会規範や権威・権力を内面化しています.この内面化したものに気づき,ある意味でうまく向き合う必要があります.ジョジョもまた,イマジナリーフレンドという形で,権威・権力を内面化していたのでしょう.つまり「アドルフならなんて言うだろう?」ということです.そして,そのような状況は当時のナチスドイツではよくある光景だったのかもしれません.

しかし,彼は自分の内面化された権威に向き合うことができました.自分の中にどのようなものが(いつのまにか)ビルトインされているか,定期的に見直すのもアリかもしれません.

今回の話は,情報の経済学という分野に属します.ご興味のある方はこちらのテキストを読んで理解を深めるとよいでしょう.

PS 授業では話していたけれど今回は話さなかった話題

実は,今回の話はスタンフォード監獄実験も紹介しながら授業では話していましたが,この再現性に疑問符が投げかけられているようです.