没後50年 福田平八郎:5 /大阪中之島美術館

(承前)

代表作《漣(さざなみ)》がそうであるように、平八郎の視点はとてもユニーク。とくに、対象のトリミングの仕方には独特な感覚がうかがえる。

主に戦後の作品にその特徴が顕著だが、わたしが会場で初めてはっとさせられたのは、昭和18年(1943)の《山桜》(大阪市立美術館)だった。

みなさんはきっと、山桜が咲き誇る姿を思い浮かべておられることだろう。だがこの絵には、3本の幹だけが描かれている。散見される赤い葉と樹肌から、秋頃の山桜だとわかる。

季節はずれの桜の、幹のみを描く。この着眼と切り取りの妙に、すっかり脱帽してしまったのであった。

平八郎が好んで描いた、鮎。そのなかでも印象深いのが《鮎》(1952年 大分県立美術館)だった。

川底の丸い石の上を、5匹の鮎がすい〜っと泳ぐ。波紋など、水の存在を直接的に示す描写がないため、浮遊するような軽やかさが感じられる。

さて、鮎はみな、画面左上に片寄っている。左端を指で隠してみれば、もはやなにを描いた図かすらわからない。それでも指を外してみると「寄った」感じはなく、バランスよく成り立っているからふしぎだ。

そして、いちばん左にいる鮎。頭が見切れている。絵にかぎらず、出版物に載る写真などでも、こういった頭だけ見切れる処理はNG、忌避されるものだから、ちょっと驚いた。

本作においては、トリミングされた外側に「続き」があることを、この鮎が示しているといえるのだろう。

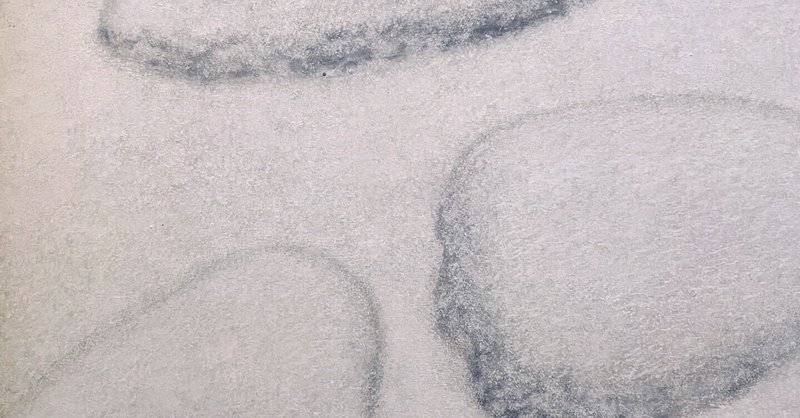

感嘆させられたのが《新雪》(1948年 大分県立美術館)。

冬の寒い朝、カーテンを開けると雪が積もっている……そんな瞬間が、ふと思い出された。

「雪化粧」という言葉どおりに、粉雪が庭に降りかかるさまを描く。飛び石のかたちが埋もれない程度の、うっすらとした降雪。胡粉の点描を幾度も重ねて、雪の質感は生まれている。複雑な白だ。

そしてやはり、トリミングの妙が光る作品といえよう。

遠くからではわかりづらいけれど、よくみれば日本庭園にある飛び石の配置であり、そこに雪が降ったようすを描いたのだなと把握できる。

飛び石の配置、その上を踏んでいくリズムは、日本の人なら誰でも、感覚的に身についているのではないだろうか。

平八郎はその点を承知のうえで、庭の全景だとか、雪を頂いた赤い椿だとかをあえて描くことなく、この部分拡大のみで、新雪の情趣を表そうと考えたのだろう。

《雨》(1953年 東京国立近代美術館)。本展には後期からの出品となるため、誠に残念ながら観られなかったのだけれど、触れておきたい。

屋根瓦を一面に描いて、タイトルは《雨》。瓦の表面に、ぽつぽつと雨の雫が落ちはじめているのだ。

どこかで必ず目にした覚えがある光景を、ギュンと寄った部分的な視点から切り取ってみせる——こういった点は、5年ほど先行する《新雪》に通じているが、さらに微細で繊細な着眼といえよう。

——平八郎の視点は時に奇抜ではあるけれど、そこには、人を驚かせたいというよりは、真摯な観察にもとづく気づきを練り上げ、愚直に絵に落とし込んだ感が強いと思われた。

そんな平八郎のトリミング術は、現代人に訴求しやすいという面では、もしかすると「写生」や「装飾性」以上の大きな魅力といえるのかもしれない。

本展の開幕前には「Heihachiro Photograph(平八郎フォトグラフ)」というプロモーションが展開された。インスタグラムで「平八郎っぽい」写真を募り、優秀者にチケットを進呈する投稿企画だ。

回顧展をきっかけに「ソール・ライターっぽい」写真が流行ったのは記憶に新しいが、今度は「平八郎っぽい」写真というわけ。

こちらもソール・ライターばりに、いずれ若者の間で大流行するのだろうか……?(つづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?