子どもとはなす「詩とはなにか?」

小学一年生の子どもから、こんなことを聞かれました。

「詩と文章の違いってなに?」

これについては、野村喜和夫『現代詩作マニュアル』の「詩の原理を知ろう——パラディグマ都市、サンタグマ都市」の章を読むと納得・理解できると思うのですが、小学一年生にはまだすこし難しいので、こう答えました。

「詩は、言葉に与えられた意味や役割、言葉と言葉のつながりでたくさんの人がこうだと思っていることを壊して、調べて、もう一度組み立ててみることだよ」

と。

夜、布団に入ってからの話だったからか、子どもは眠たそうに黙ったままです。なので、具体例を挙げてみました。

「『私は、友達の家で、おやつを食べた』こんな文章があるとしよう。これは文章としてわかりやすいね。家は人が暮らすものだし、おやつは食べるもの」

主語と述語を学習したばかりの子どもは、うなずきました。

「詩なら、こんなふうにできる。『倫理の家で、架空の友だちと甘い風を読む』」

「??」

わたしもすこし眠かったので、あまり良い例えができませんでした。

ただ、この一行で、家=人が暮らす器、友だち=実在の人、風=無味、読む=文字という4つの既成概念の破壊ができました。おやつに言及できなかったのはわたしの技量と睡眠不足ですが、それはまぁいい。

子どもは「なんだそれわけわからん!」と大笑いして、寝ました。

既成概念の破壊と組み替えに尽力するあまり「わけわからん」ものを作者がつくってはいけないのですが、現代詩は概ね「わけわからん」と言われることが多いです。それは、本来マスに訴求するものではない詩の特性であるため、「わけわからん」はあくまでマスの感覚であり、中にはものすごく刺さっている人もいるが声が小さい、という背景があるのだと思います。

布団をかぶって目をつぶりながら、こんなことを思い出しました。

作家である母は、考えていることが「全て頭の中に文章で出てくる」そうです。

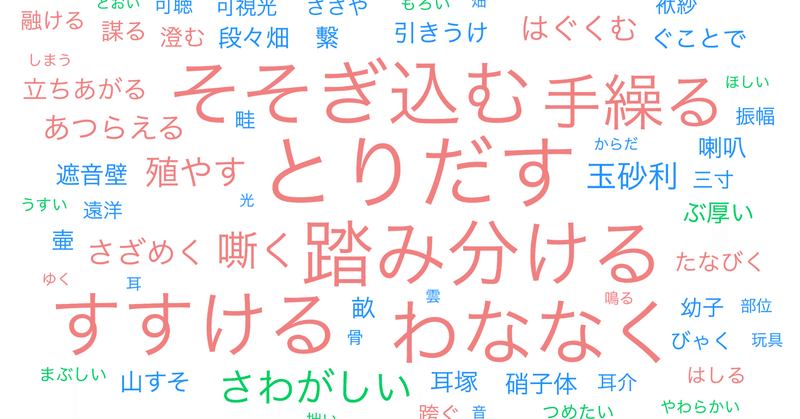

わたしは、考えていることは頭の中で動くテキストマイニング※のように現れます。さながら明滅する星座群です。なので、言語として出力する際には、その支離滅裂な思考をわかりやすく順番に並べてやらなければなりません。

頭の中で明滅する星座群を並べ替えたりせず、そのままざざーっとコップに注ぐと、詩になるのではないかな。

そんなことを思いました。

ところでみなさんなら、『私は、友達の家で、おやつを食べた』、これをどのように組み替えますか?

※おまけ:テキストマイニングツールで、第27回詩と思想新人賞を受賞した「耳畑」というわたしの詩を試しに解析してみました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?