紺野登の構想力日記#07

POV【3】

野生の構想力とは

◇ 名月に思う日本人の視点

ことしも中秋の名月を楽しんだ。

一年で最も月が鮮やかで美しい夜。

空の透明度、月の高度ともにほどよいこの時期だけ、満月は名月と呼ばれ愛でられる。

名月を見上げながら、「月が綺麗ですね」と、みな思いを伝えられただろうか。明治の文豪は風流である。

月が綺麗ですね、という言葉には、「私(I)」という一人称はどこにもいない。二人称(You)もいない。あるのは美しい夜空の月。でもそこには、月を見上げている「私」がたしかにいて、隣には「私」が思いを寄せる「君・あなた」がいて、月と私たち(We)を包む宇宙が広がっている。そして私は思いを告白している。

そういう絵(イメージ)を、あるいはそういう物語りを、文豪はその言葉に込めた。

月が綺麗ですね、という表現を見たり聞いたりしただけで、そういう絵が浮かぶだろうか、みなさんはどうですか?

いまのぼくらにとっては、夏目漱石の逸話(英語教師だった漱石が、生徒が「I love you.」を「我、君を愛す」などと訳すのに対して、日本人はそんなことは口にしない、「月が綺麗ですね」とでも訳しておきなさいと教えたという逸話)を知っているか否かによるとは思うけれど、その一言から絵を思い浮かべることができ、また思い浮かべた絵をその一言に戻すことができる、としたら、それは日本人の高度な構想力というべきなのではないだろうか。

俳句の世界もまさに、五七五のたった17文字の言葉を聞けば、日本人はその情景や感情を思い浮かべることができる。そしてその情景や感情を言葉に戻すこともできる。無限の宇宙さえ17文字の言葉に変換できる。言葉と絵を同時に変換できる、そういう視点を日本人は持っている。

構想にとって、もちろん言葉も絵も大事なのだが、いちばん重要なのは、言葉と絵を行き来して、それらを同時変換できる視点なのである。

前回、世阿弥の「離見の見(りけんのけん)」について書いていて、日本の文化にも大いなる構想力が眠っていると、あらためて気づかされた。

この日記は、構想力について考えようと綴りはじめ、ここ数回は構想力にとって大事な「視点(Point of View)」について書いてきたが、今日は日本の文化のなかに眠っている構想力について思いをめぐらしてみようと思う。日本人は、ぼくの見立てでは崇高な「視点」を内に秘めていると思うのだ。

◇ 動きゆく世界に生きる

視点がズレていたり、昔からの視点にとらわれれいたり、見たいものだけを見ていたり、小さなレンズで切り取られた世界しか見ていなかったり……、そういう視点のまずさが構想を台無しにする。

ではどうするか?

視点を狂わせるさまざまなバイアスを乗り越えるという意味では、現象学も重要だろう。

以前の日記でも、コロナによっていまわれわれは「意図せざるエポケー(判断中止)」の状態にあるのだから、これを機に、みずからの意識(主観)を支配している志向性をいったん取り払って、あるがままの世界をまず見よう、と書いた。そして、フッサールの現象学にしたがえば、エポケーの次の段階は現象学的還元となるわけなのだが……。

でも、どうしてもフッサールの現象学は、どこまでいっても自分の中での戦いのようなところがあって、ぼくにとっては息が詰まってしまう。どこまでいっても主観と客観は分離されたままで、居心地がよくない。

これはやっぱり西洋的個人主義の限界なのかもしれない。西洋の「個・個人」は決して普遍的ソリューションを与えてはくれない。

そんな息の詰まるようなことをしなくたって、ぼくらはたぶん、認識のバイアスやら意識の志向性やらとらわれといったものから、逃れることはできる。離見の見によって、客観と主観を同時に行なえばよいのである。

つまり世阿弥は、西洋的個人主義が越えられずにもがきつづけている壁を、やすやすと越境していたのだ。

世阿弥の離見の見だけではない。日本を代表する哲学者、西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」もそうだろう。

西田の哲学タームはどれも難解で、この漢字9文字の羅列などもうラスボス的であるけれど、でもめげずに西田がなんと言っているかを見てみよう。こんなふうに言っている。

「かかる世界は作られたものから作るものへと動き行く世界でなければならない」

つまり、自己(個人)と世界の関係というのは、世界が作られたものとしてすでにそこにあって、そういう世界において自己があるというのではなく、自己が世界を作るという関係なのだと。

自己が動くことで世界も動く、そうでなければ世界は静止してしまい、世界が静止するということは現実というものがなくなることだと言っている。

こうして世界と自己、全体と部分、「多と一」のダイナミックな相互作用の関係(主客合一)を「絶対矛盾的自己同一」と言っている。

考えると、日本の文化にも大いなる構想力が眠っている。それなのに、いまの時代それがなんら発揮されていない。

何かが欠けているのだ。

大きく欠けているものの一つ、それが「野生の視点」ではないか。

◇ 野生の視点を回復しよう

さて、前回登場した文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースは、離見の見よりもむしろ『野生の思考』で知られている。

ここでいう「野生」は、単純に動物の野生、あるいは野蛮といったものではない。それは「栽培種化されたり家畜化された思考」(文明化した思考)に対する「野生の思考」である。

発展を求めて対立や破壊を繰り返し、そこで発する「熱」を原動力としてシステムを回してきた西洋社会(熱い社会)に対して、社会の安定を損ないそうな要因に対して、それをほとんど自動的に消してしまう仕掛けを内包したシステムを、彼は原始的な社会(冷たい社会)のなかに見出した。まさに離見の見によって。

レヴィ=ストロースがインスパイアされた離見の見は、本来、日本人の思考には息づいていたはずである。個人にしても組織にしても、自分を取り巻く環境のほうから自分を捉えなおすということができていたはずなのだ。

(このあたりのことは拙著『イノベーション全書』で詳述しているので参照いただければ幸いである)

外国人の知人から、「日本人は日本人のことが分からない人が多いのでは」と言われてハッとしたことがある。

「たしかに」とも思ったのだが、「いや、待てよ」と考えた。

その外国人にとっては、たとえばオランダ人なら「オランダ人としての自分」というものをベースに、モノを見たり、理解したり、語ったりするが、日本人には「日本人としての自分」というものがないように見えたのだろう。

そう見えるということは理解できる。しかし、前回の日記でも書いたが、彼らの西洋的一点透視図法の視覚では、捉えきれない世界があることも、理解してほしいと思った。

この疑問というか意識の違いに対しては、以下のレヴィ=ストロースの言葉が日本人を代弁してくれている。

西洋の哲学者たちは、東洋の思想と彼らの思想との間に、2つの主要な差異があると考えています。彼らの目には、東洋の思想は2つの拒否によって特徴づけられます。まず、主体の拒否。……(中略)

主体に対して、日本は確かに、西洋に比べれば大きな重要性は与えていません。日本人はあらゆる哲学的省察、つまり思考による世界の再構築という企てに不可欠な出発点が、主体であるとは考えないのです。デカルトの『われ思うゆえにわれあり』は、厳密には日本語に翻訳不可能であるとさえいえます。

けれども日本人の思考は、この主体を消滅させてしまったようにも思えません。主体を原因ではなく一つの結果にするのです。

(『月の裏側 日本文化への視覚』川田順造訳、中央公論新社、pp.37-38)

すべてを主体から発する西洋的思考との対比のなかに、日本的思考が照らし出されている。西洋思想をベースとする人たちには、こんなふうに説明するしかないのだろう。

「主体を原因ではなく一つの結果にする」という視点に、一度立ち返ってみよう。そこから構想される未来はどのようなものか。

◇ こしらえる力(ブリコラージュ)

レヴィ=ストロースは、『野生の思考』において、「ブリコラージュ」ということの重要性を指摘している。

ブリコラージュは、離見の見と何かつながるのか?

ブリコラージュとは、「ありあわせの素材を用いて入り用の物を作る場合(ブリコラージュ)に例えられ、器用人の思考様式と特徴づけられる。それは、眼前の事象を考える際に、その事象と別の事象との間にある関係に注目し、それと類似する関係性を持つ別の事象群を連想しつつ、それらを再構成することである。そして、それらの事象に異なる意味を与え、新しい『構造』を生み出せる」(Wikipedia)。

つまり、既存の常識にとらわれず、例えばそれまでまったく関係もなく接点もなかった点と点をつなぐ(コネクティング・ドッツ)ことで新しい関係性を生み出す思考である。

ブリコルール bricoleur(器用人)とは、くろうととはちがって、ありあわせの道具材料を用いて自分の手でものを作る人のことをいう。(中略)

器用人(ブリコルール)は多種多様の仕事をやることができる。しかしながらエンジニアとはちがって、仕事の一つ一つについてその計画に即して考案された購入された材料や器具がなければ手を下せぬというようなことはない。彼の使う資材の世界は閉じている。そして「もちあわせ」、すなわちそのときそのとき限られた道具と材料の集合で何とかするというのがゲームの規則である。しかも、もちあわせの道具や材料は雑多でまとまりがない。なぜなら、「もちあわせ」の内容構成は、目下の計画にも、またいかなる特定の計画にも無関係で、偶然の結果できたものだからである。すなわち、いろいろな機会にストックが更新され増加し、また前のものを作ったり壊したりしたときの残りもので維持されているのである。したがって器用人(ブリコルール)の使うものの集合は、ある一つの計画によって定義されるものではない。(定義しうるとすれば、エンジニアの場合のように、少なくとも理論的には、計画の種類と同数の資材集合の存在が前提となるはずである。)器用人(ブリコルール)の用いる資材集合は、単に資材性〔潜在的有用性〕のみによって定義される。ブリコルール自身の言い方を借りて言い換えるならば、「まだなにかの役にたつ」という原則によって集められ保存された要素でできている。(『野生の思考』大橋保夫訳、みすず書房、pp.22-23)

いまの時代、何か不足があると、その不足を解決するようなものを探し出そうという思考が、ぼくたちには支配的だけど、原始の人は器用にこしらえていた。

この感覚は、じつはアントレプレナーにも通用するのではないか。さらにはルネッサンスの万能人や、日本の本来的な茶人あるいは能楽者にも通ずるところがあると思う。自分自身を離見の見で見て、主客合一の世界を「こしらえて」しまう人々である。

これまでイノベーションというとどうしても個別の製品開発や事業を対象としたものとして考えられ、その破壊と創造といった側面がイメージとして強かったように思う。

それはおそらく、イノベーションの振る舞いを、経済学や経営学の枠組みだけで考えていたからではないだろうか。イノベーションはたしかに経済活動であり、企業の経営に必須の概念である。しかしだからといって経済学と経営学の視点からしかイノベーションを考察してこなかったのだとしたら、その視点には離見の見がなかったということだ。結果、イノベーション理論は、実際のイノベーションと乖離しつづけてきた。

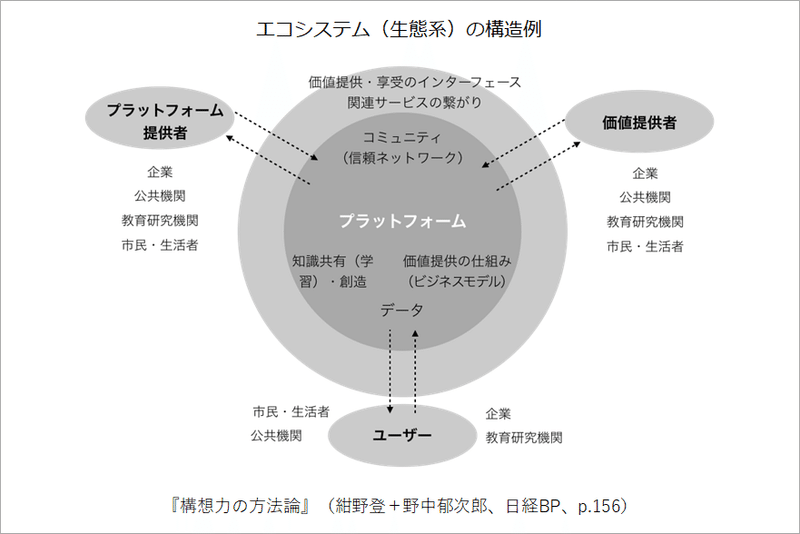

そうした閉塞的なイノベーション論にかわり最近重要視されているのはエコシステムといった考え方である。

エコシステムとは、生物と環境の間の相互作用を扱う生態学の生態系から派生した言葉であるが、たとえば系列の違う複数の企業、時にはライバル関係にある企業がパートナーシップを組み、互いの技術や資本を活かしながら、市民や社会まで巻き込んだかたちで事業活動を展開していくことである。自社の利益や成長のためではなく、共通善に向かって、業界の枠や国境も超えて広く共存していこうとする取り組みでもある。

このとき必要なのが、まさに、起源や形態が異質なものであってもためらうことなく寄せ集めて複数の道具を同時に使ってみるというブリコラージュの発想であり、いっぽうで、みずからを他者の目や環境の側から見てみるという離見の見なのである。

構想力の観点から見ると、エコシステムは、必ずしも「破壊と創造」によりまったく新しいものを生み出すというだけのものではない。さまざまな点と点を必要と思えるならためらうことなくつないでいき、社会と経済をつなぐ新しい構造を見いだしていく。その視点がいま重要なのではないかと思う。(つづく)

紺野 登 :Noboru Konno

多摩大学大学院(経営情報学研究科)教授。エコシスラボ代表、慶應義塾大学大学院SDM研究科特別招聘教授、博士(学術)。一般社団法人Japan Innovation Network(JIN) Chairperson、一般社団法人Futurte Center Alliance Japan(FCAJ)代表理事。デザイン経営、知識創造経営、目的工学、イノベーション経営などのコンセプトを広める。

著書に『構想力の方法論』(日経BP、2018)、『イノベーターになる』(日本経済新聞出版社、2018)、『イノベーション全書』(東洋経済新報社、2020)他、野中郁次郎氏との共著に『知識創造経営のプリンシプル』(東洋経済新報社、12年) などがある。

Edited by:青の時 Blue Moment Publishing

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?